對小雲等四個孩子來說,上述的劇變恐怕是無法以言喻、但卻能切身感受的。身為外省第三代,他們已經較難分享父祖輩的祖國情懷,反之,那些來自新世界、新時代的娛樂文化充實了他們的青少年生活,例如MTV、布袋戲、日本漫畫、霹靂舞與麥當勞。有些曾經陌生的名詞,出現頻率越來越高,例如外遇、離婚、移民美國;有些則一如太魯閣峽谷般,雖無時無刻不在改變,卻很難具體查知其移動的軌跡,例如省籍衝突、同性戀的社會接受、艋舺的蛇攤、站壁小姐、以及龍山寺裡的關聖帝君。

三十年後,四個孩子中的一人死去,一人成為橫跨台美的大律師,一人成為兩岸牛肉麵大亨,另一人卻成為美國人人聞之喪膽的「布袋狼」殺手,他在全美各地隨機誘拐殺害年約十四、五歲的青少年,再將屍體裝在布袋中丟棄。究竟在1984年的廣州街發生了什麼樣的故事,讓四個曾經情同兄弟的少年,走上截然不同的人生道路?

如同前作《流》一般,東山彰良是用一種細膩的「屁孩」筆調說一個沉重的人生故事,這風格有時會像我想到張大春的《少年大頭春的生活週記》。很多屁孩風格的用語與情節讓人發噱,例如關帝爺前擲筊來決定要不要幹一場架,或是把泡酒的眼鏡蛇放出來讓牠醒過來等等;但這些蠢事背後的動機卻是哀傷而充滿無力感的,少年們螳臂擋車般對抗命運與時代,然後一個踉蹌便跌到不同的人生道路上,滄海桑田後回首,幸運者嗒然若失,不幸者卻已不知所往。

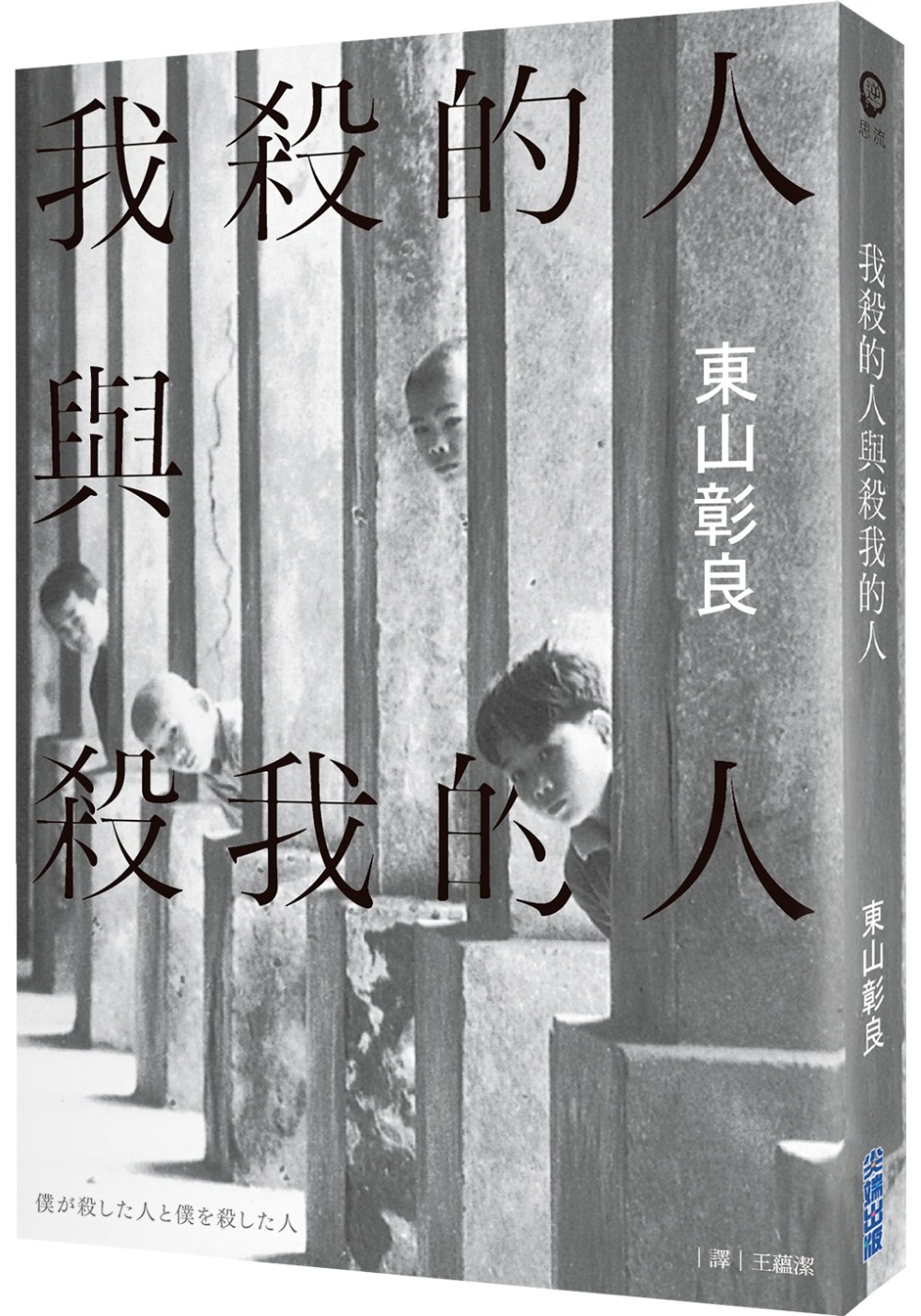

雖然我寫得好像純文學小說的介紹,但《我殺的人與殺我的人》仍是一本推理小說,敘事者透過點點滴滴的回憶,重建「布袋狼」殺手的心理動機,一些「不能說」的推理技巧運用,也讓這個看似沉重的故事讀起來更具張力。

然而必須特別提一點我覺得有些可惜的地方,故事寫的既然是外省的小太保們,那對話就不該少了外省掛的黑話,特別是那個年代的流行語。雖然我本身不是外省籍,但耳濡目染,也會覺得說「阿尼死了」,就沒有說「阿尼被掛掉了」、「阿尼嗝屁了」或「阿尼翹辮子了」來得傳神有力。少了這些黑話,故事中說標準國語的角色識別度就不那麼強烈,減損了故事想營造的時代感,這是身為台灣讀者的一點挑剔。

回文章列表