就在2018年底九合一選前,尋求連任的柯文哲市長二度因葉克膜應用於器官捐贈者遭受攻擊的那陣子,我看到編輯中的《二十一世紀生死課》譯稿。

「真希望關注柯P是否涉入活摘器官的人,現在就能讀到這本書的第五、第六兩章,才會有更多、更深入的討論」,迫不及待回了總編輯一個短訊,我繼續看稿,並留心不知是來打書還是黑柯的外國作者動態。可稿子才讀完,人已快閃離境,「腦死器捐」與「無心跳器捐」等關鍵字網路聲量驟減,「韓流」起,橫掃全島,捲起千堆雪。

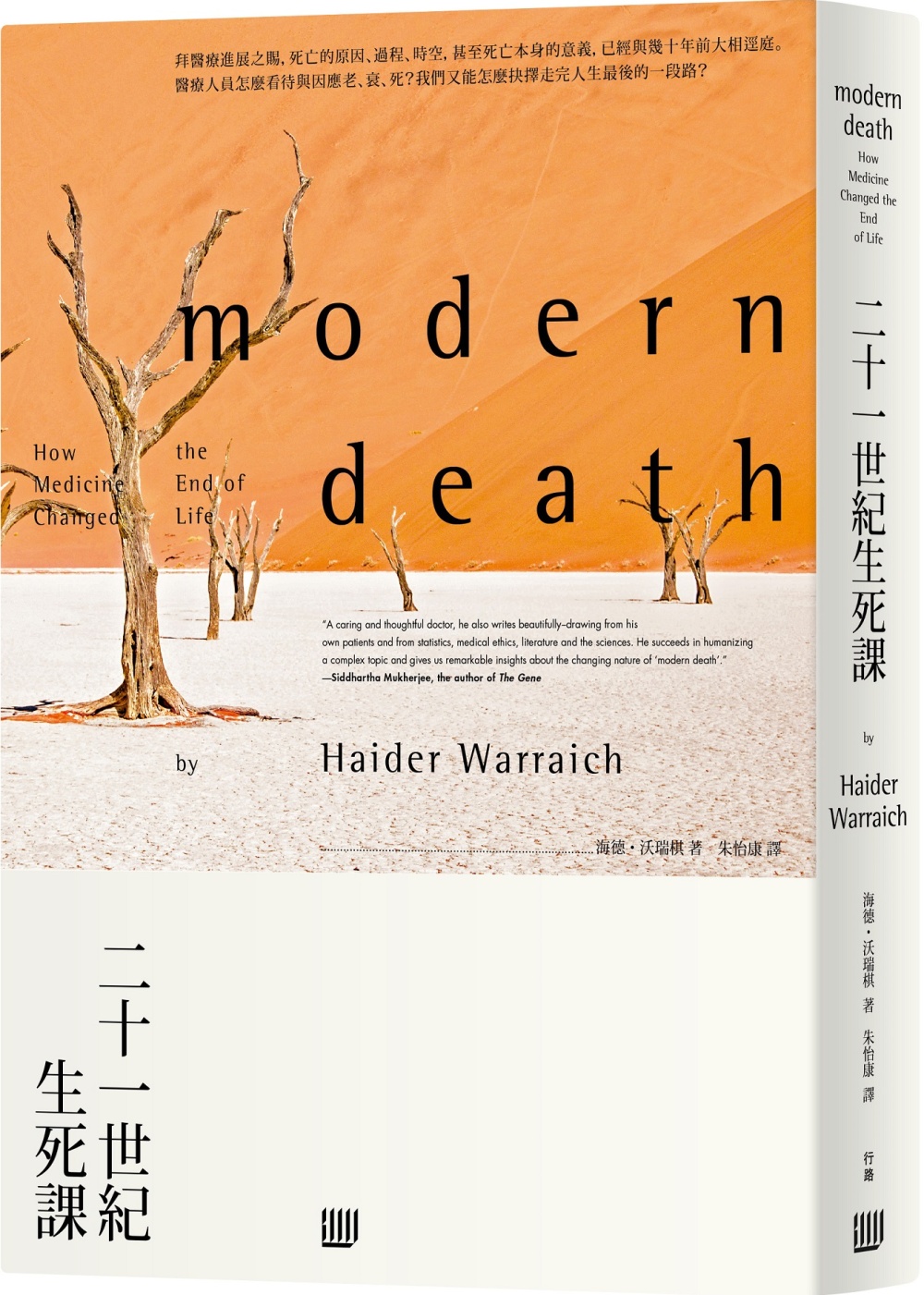

好不容易度過紛紛擾擾的十一月,《二十一世紀生死課》也悄悄上市。我又讀了一遍,益發佩服作者海德・沃瑞棋(Haider Warraich)醫師,他將上世紀醫學進展如何挪移生與死的界線,致使這個世紀的醫師、病患與家屬必須面對的諸多問題,以傑出的敘事技巧,巧妙融合醫療發展、歷史事實與臨床案例,精彩呈現於讀者面前。

究竟是何方神人,能將跨學科的海量知識完美融入個人經驗?我繼續搜尋,發現是個斜槓人生。出身巴基斯坦的沃瑞棋,2009年來到美國波士頓的貝絲・以色列女執事醫療中心(哈佛大學教學醫院之一),接受內科住院醫師訓練;2015年轉至另一醫學重鎮杜克大學,專攻生命末期照護與移植心臟內科學。不過,繁重的臨床醫療與研究工作,不僅沒有埋沒他的寫作天賦,反而令他如虎添翼。沃瑞棋除頻繁於《紐約時報》、《衛報》、《華爾街日報》、《洛杉磯時報》等重要媒體發表文章,既論醫療政策,也談醫病關係;還同時為了處女作(亦即本書)做足功課,2017年初著作上市後,好評不斷。

海德・沃瑞棋(Haider Warraich)現為杜克大學醫療中心心臟科醫師。(圖片來源 / 作者twitter)

海德・沃瑞棋(Haider Warraich)現為杜克大學醫療中心心臟科醫師。(圖片來源 / 作者twitter)

「醫生最大的敵人是病人的死亡?還是病人的痛苦?」比作者早二十年投身急重症醫療、號稱台灣葉克膜之父的柯P曾如此自問。他認為葉克膜適用於不裝會死,裝了可能會活的病人,若是裝了也不會活,就不要裝。葉克膜引發的困難,不是如何活下去,而是如何死去?醫師最大的敵人不是病人的死亡,而是病人的痛苦,卻不顧一切去維持一個心電圖的存在,實在是矛盾。

然而,「柯語錄」並未回答,以搶救生命為念,不斷突破創新的醫療科技,為何使「維持生命」變成「延長死亡」的僵局。同為重症醫師,沃瑞棋細數上世紀中葉,呼吸器、心肺復甦術等技術陸續成熟,腎臟、心臟、肝臟等器官移植手術次第成功,催生了1968年的哈佛「腦死判準」,開器官捐贈之風,以及其後衍生之爭議與因應措施,像是不符合腦死判準病人適用的「無心跳器捐」,也就是撤除呼吸器等維生醫療後,心跳停止五分鐘,即可宣告死亡,進行器官摘除。只不過,重新界定死亡,再怎麼嚴謹也無法徹底擺脫方便摘取器官的疑懼。這也是柯P團隊當年動用救命的葉克膜,去保護垂死捐贈者的器官,在無《安寧緩和條例》且無心跳器捐未明文規定的時空背景下,如此模糊生死界線之作為,即便心存善念,迄今仍能一再挑動人們的敏感神經。

再度聚焦柯P所言葉克膜引發的困難。遺憾的是,當醫療科技陷病人於「好不了也死不成」的囚徒困境,由於父權式的醫療體制欠缺自省,只能靠一個接著一個的個案,透過法律借助輿論衝撞白色巨塔,一點一滴拿回病人的「死亡權」。1975年的昆蘭案(Karen Ann Quinlan,1954-1985)是第一棒。昆蘭夫婦一路上訴到最高法院,終於拿回愛女凱倫的醫療決定權,意圖結束她長期昏迷不醒的悲慘命運。不料,1976年取下呼吸器,由於持續管灌餵食,凱倫在護理之家又活了十年。而這期間,昆蘭先生每天開車上班,也都會繞個幾哩路去探望女兒。

1983年因車禍受創變成植物人的南希・克魯森(Nancy Cruzan,1957-1990),在護理之家躺了四年後,父母以愛女曾口頭表示,不願以人工方式維生的理由,希望撤除餵食管。州最高法院則以南希無書面紀錄駁回,引發民意大反彈。另一位照顧著植物人女兒的父親投書寫道:「女兒從小到大,我為她做了很多決定,也給了她很多建議,現在她沒辦法自己做決定了,州政府卻打算取代我當她父親。」最後,由於同事證言,法院同意克魯森家移除餵食管,又經過兩周,南希結束了八年苦難。做為第二棒的南希案,除了進一步確立「人工供給營養與水分是醫療行為」,也一腳踩入另一個禁地──安樂死。

一棒接一棒,世界各地的病人們,正一步一步拿回醫療自主與死亡自決的權力。2019年1月6日即將施行《病人自主權利法》(簡稱《病主法》)的台灣,更是開亞洲風氣之先。

《病主法》是第一部以病人為主體的醫療法規,也是全亞洲第一部完整保障病人自主權利的專法,適用對象從末期病人,擴大至處於不可逆轉之昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智、或其他經公告之病人(疾病狀況或痛苦難以忍受、無法治癒且依當時醫療水準無其他合適解決方法),由二位相關專科醫師確診,並經緩和醫療團隊至少二次照會確認,就可以啟動「預立醫療自主計畫」(advance care planning,ACP),終止、撤除或不施行維持生命治療或人工營養及流體餵養之全部或一部。

依法,具完全行為能力(年滿二十或已婚)之民眾,即可至提供預立醫療照護諮商之醫療機構進行諮商,簽署預立醫療決定書,並由醫療機構上傳完成健保卡註記作業。此外,透過指定醫療委任代理人,還能進一步確保自己的善終意願在意識不清時仍能貫徹。

徒法不足以自行。且讓我們借鏡推廣ACP數十年的美國,沃瑞棋發現,波士頓一般民眾的簽署率只有18%(但預作遺產安排者達74%),就算是長年洗腎的病患,也只有35%有ACP,明顯與「病越重越會思考臨終照顧問題」的推論不相符。再者,就算簽了ACP,當事人的意願仍會隨著健康狀況改變;更不幸的是,當ACP派上用場,以靜態的醫療指示面對瞬息萬變又極其複雜的醫療情境,時常捉襟見肘。於是乎,醫療決定的艱難重擔,又落回照顧者,通常是醫療委任代理人肩上。

代理人的艱難,在於病人本身就不明白自己的醫療偏好與選擇。不難想見,再讓另一個人代為決定,錯誤機率會有多高。沃瑞棋爬梳文獻,發現相較於病患本身,不需親身接受治療的代理人會傾向選擇較有侵襲性的治療。更弔詭的是,當事者親自指定,不見得比醫療機構隨機指定的代理人做得更好。

儘管ACP有上述侷限,醫療委任代理人亦有百般艱難,連政府挹注也少得可憐,我仍對即將上路的《病主法》有深切的期待——唯有展開對話,讓平和、知性與感性兼具的死亡對話成為常態,人類才能從被當代醫學弄得既疏離又世俗的死亡場景,重新感受到意義與溫度。

(本文由行路出版提供)

作者簡介

著有《為什麼開藥簡單,開心難?》、《醫療自主時代》、《謝謝你們,我的離島病友》、《戰鬥終了已黃昏》與《罹癌母親給的七堂課:當精神科醫師變成病人家屬》(金鼎獎得獎著作)等書。

回文章列表