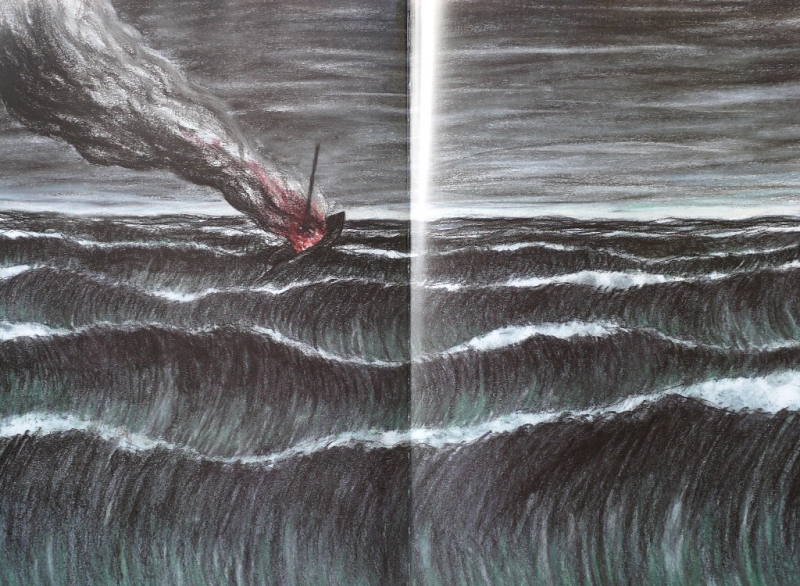

(圖/The Island 內頁)

我對「新移民」這個標籤是反感的,一則我非「移民」,二則我也不「新」。我以「居留」身分在台灣住了近20年,我不「移民」,不入籍台灣,針對「移民」主題討論,我多半難以認同,原因是大部分的討論/措施,是以「居高臨下」的姿勢去看(特別是對東南亞外移),洐生的議題多半圍繞外移的「語言學習」及「後代教養」上,難道「中文講得不標準」就沒辦法「教育子女」?非得強力同化外移,不光要會講中文、會認字、最好連台語也來幾句,我常感到義憤填膺,尤其是聽到「中文講不好怎麽教小孩?」這類想法,難道教養問題跟這個有關嗎?說白了,這不就是一種矮化他者或藉機栽贓外來者之意。

「移民」議題繪本是否得由當事者來書寫呢?當然不見得,以局外者的想像來寫來畫也沒問題,但若只流於表面現象,離不開做作的悲憫或假好人意識,反而令真正的移民麻木無感,讀完也只是徒增空喊口號的假好人心智而已。繪本被冠上「某某」議題後,讀者幾乎就被拉著走,失去了其他想像的可能,非常可惜,而細看之下通常不會只是「單一」議題,且萬一被冠上的議題是「錯」的呢?

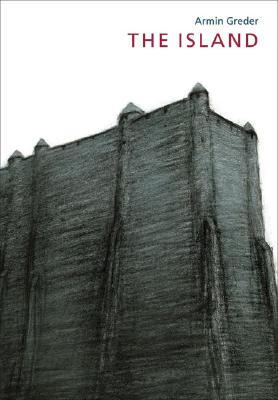

The Island(《島》,暫譯)問世於2007年,我相信再過幾百年來讀它一樣震撼人心,難得繪本可以把主題處理得這麽深刻、這麽沉重,且不論於文於圖於圖文組合上都幾乎無懈可擊。作者有一句話,讓我深深受教:「若圖只是重覆文字所述,那文字或圖有一者就是多餘的。」(If an illustration is only repeats what the text is already saying, then either the illustration Or the text is superfluous)。當然這句話做起來不容易,或也不那麽絕對(畢竟每一繪本條件不一),但做繪本時心裡有這句話絕對是好事。 繪本作家Armin Greder。(圖/ Allen&Unwin)

繪本作家Armin Greder。(圖/ Allen&Unwin)

Armin Greder 的The Island 處理的是「居民」和「外來者」的強烈對比,其中因對外來者的無知和恐懼,導致了荒謬情節與殘酷結尾。島民面對外來者的第一個反應是:我很肯定他不會喜歡這裡,和他自己的故鄉大大不同。(I am sure he wouldn't like it here, so far away from his own kind),書中島民個個身材魁梧還手持農具,外來者相對之下瘦小、衣不蔽體、手無寸鐡。島民建議刻不容緩地把他送走,但是漁夫了解大海,知道把他送回大海必死無疑,於良心上大家必須把他帶進來。

島民們比外來者強壯得多,卻以農具對著手無寸鐵的外來者。(圖/The Island 內頁)

島民們比外來者強壯得多,卻以農具對著手無寸鐵的外來者。(圖/The Island 內頁)

書中的文和圖多次達到「反諷」、「對比」,例如島民把他「帶進來」的方式(如上圖)。翻到下一個跨頁,作者處理了三件事,分別以「文字」、「格子圖」、「無背景圖」遞進,一點都不隱諱,所有的讀者都不會漏看。

- (上:文字敘述)島民把他關在廢棄已久的羊欄裡,讓他睡在稻草堆上。

- (中:格子圖)島民大口吃肉大口喝酒,完全不受外來者影響的模樣。

- (下:無背景圖)島上孩子模仿前一頁大人的模樣。

島民僅給外來者簡陋的空間,自己的生活並不受影響,然而對待外來者的方式,全被小孩模仿了。(圖/The Island 內頁)

島民僅給外來者簡陋的空間,自己的生活並不受影響,然而對待外來者的方式,全被小孩模仿了。(圖/The Island 內頁)

下面這張圖也是一個「反諷」畫面,一位島民看到外來者,露出了「看到鬼」的驚嚇表情,但其實她自己的模樣才像「鬼」。因為關不住外來者,島民有了第二次討論,認為他們不可能無條件給外來者食物,因為自己已經不足,否則他們自己會餓死(又一次的反諷,他們明明豐衣足食身強體壯)。漁夫建議得有人雇用外來者,但大家推來推去,嫌來嫌去,就是沒有人願意收留他,連神父都說外來者的聲音會破壞整個合唱團(又是反諷)。

一位島民看到外來者,露出「看到鬼」的驚嚇表情,其實她的模樣更像「鬼」。(圖/The Island 內頁)

一位島民看到外來者,露出「看到鬼」的驚嚇表情,其實她的模樣更像「鬼」。(圖/The Island 內頁)

第三波是想像的恐慌。連警察都說:「他肯定會殺人。」媽媽對孩子說:「你不把湯喝完,他會把你吃掉。」報紙上斗大的標題寫著:「外來者製造居民恐懼(Foreigner spreads fear in town)」──讀者心裡很清楚,這又是反諷,製造恐懼的是島民自己。恐慌推到高潮的結果導致悲劇,島民最終築起了高牆,從此嚴禁任何外來者進入,連駐停的海鳥都會被射死。

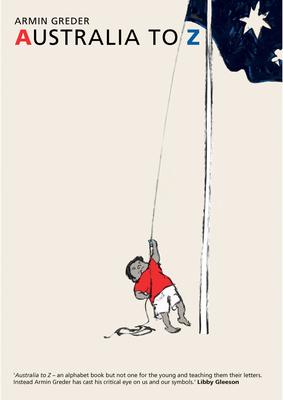

作者Armin Greder本身是「移民」沒錯(原瑞士到澳洲,現居秘魯),無怪乎他有一本字母書 Australia to Z(澳洲abc),該書第一頁便是「原住民」(aborigine),與隔壁頁的「船民」(boat people)並置。實在是打破abc書印象,令人大開眼界的一本。

作者並非難民,但他的字母書第一頁便是「原住民」(aborigine),與隔頁的「船民」(boat people)對應。

作者並非難民,但他的字母書第一頁便是「原住民」(aborigine),與隔頁的「船民」(boat people)對應。

(圖/Australia to Z 內頁)

寫書內容和作者身分不見得有必然關係(他並未經歷書中的難民)。他於訪談中提到母親對他的至深影響,形容母親為「貪婪的讀者」(avid reader),從小母親會從圖書館借閱大量書籍,世界各地的風景、看不懂的語言,這些都令他留下深刻印象,長大後他遊歷了那些奇山異景,每次都心生感悟,他說:「我相信永遠有不一樣的觀看世界方式,就算他人不認同我,不代表他們是錯的。」(I realized that there were other ways of looking at the world, and even if they didn't agree with me that didn't necessarily mean that they were wrong.)

閱畢我重新思索「島」的意義,「島」意味生態自成一體系,這顯然只是象徵;而人對「外來者」的反應總是令人費解,其中產生的「差異感」是必然的?產生的「高低感」是難免的?其中的差異不就是他比你晚到,他比你不熟悉這塊土地,但是你不能因為這件事去污名他「不會教小孩」、「他的小孩比較弱」。放大的關注反而讓當事者去到哪裡都被標籤化、被刻板印象化,一點助益都沒有。

有別於描繪戰爭炮火、漂洋過海、又瘦又破的難民形象(或是中文不好要學注音的形象),The Island 肯定留下比那些表象更強的事物,給讀者的是一種刺激,不是空好人,這樣就夠了!

沒有大路

馬尼尼為

馬來西亞柔佛州麻坡人。讀過國立台灣師範大學美術系、台灣藝術大學美術所。著有散文《帶著你的雜質發亮》《我不是生來當母親的》、繪本《貓面具》與「隱晦家庭」繪本三部曲,詩集《我們明天再說話》。繪本《絨毛兔》(The velveteen rabbit)插圖。最新作品為散文《沒有大路》、中馬雙語繪本《馬惹尼》《吃風集》。

網站:樹人畫學校 outsider art school & 繪本亂讀會

延伸閱讀

回文章列表