彭淮棟於2015年接受OKAPI專訪時的留影。(攝影/蕭如君)

彭淮棟於2015年接受OKAPI專訪時的留影。(攝影/蕭如君)

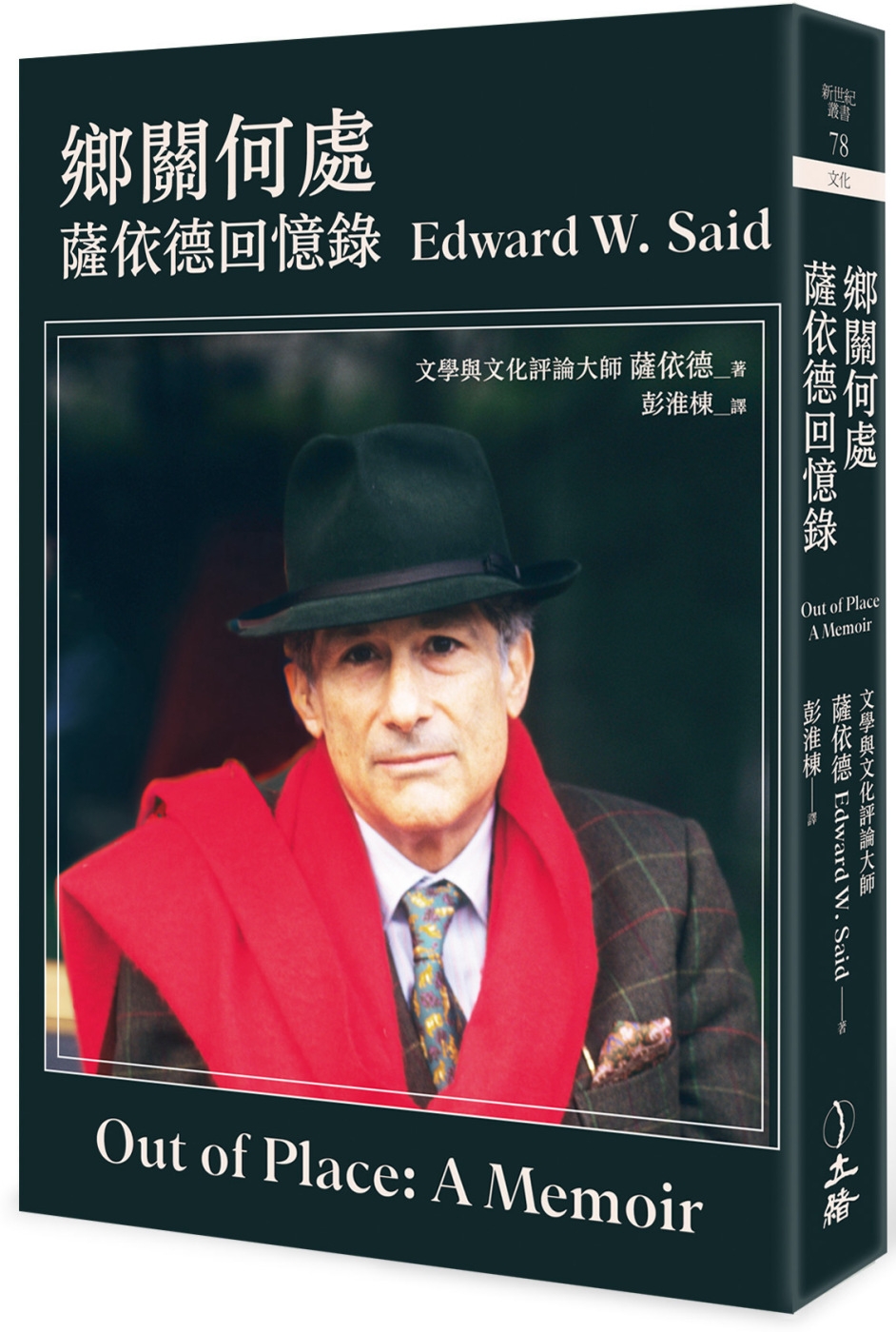

以《俄國思想家》、《鄉關何處》、《浮士德博士》享譽華文世界的譯者彭淮棟先生,在今年農曆年除夕去世。消息在年後傳出,聞者皆感驚訝惋惜。

彭淮棟生於1953年,東海大學外文系畢業後,考入台大外文研究所。在就讀台大、蝸居公館時,他開始翻譯湯瑪斯曼《魔山》,這是他從事翻譯的啟始。前幾年,彭淮棟以德文為本,將《浮士德博士》翻成中文,翻譯生涯至此前後長達40年。此時他剛過60歲,學養見識臻於成熟,出入語言通透,譯筆更見恢弘,正職工作屆退,本來應是更能在翻譯上有所發揮的時候。怎料蟄伏體內的病灶也悄然蔓延,彭淮棟從去年夏末開始治療,短短半年不到即告謝世。

自中研院社科所退休的錢永祥在一篇悼念彭淮棟的文字中提及,他總以為「聚首則總有來日可期。未料他罹病半年,竟然不治。又一次,朋友的驟然離去,給疏懶粗心的我留下了深沈的遺憾。」

錢永祥參加的一個中國大陸的微信群組,成員約有五六十人,多是中國大陸40歲以下的知識份子。彭淮棟去世的消息傳開,這些年輕學者紛紛表示自己讀過彭淮棟翻譯的《俄國思想家》、薩依德、博蘭尼……,還貼出書籍封面的照片。這讓錢永祥驚覺,彭淮棟在80、90年代所翻譯的許多書籍,跨海峽、跨世代地影響了兩岸的讀書人。

彭淮棟當然也接受出版社的委託翻譯,但是他特出之處首在他挑書翻譯。正是因為彭淮棟挑書,所以才會耗費無數心力於資料查索、琢磨字句,以業餘的時間,翻譯一般專職譯者不划算、也不敢碰的艱難書籍──附帶提一句,這部分往往也有賴於出版社耐心等待彭淮棟的譯稿。彭淮棟挑書翻譯,從他初試《魔山》就可看到。他在2015年,接受鍾漢清頒發「譯藝獎」時,寫了一篇「譯歷自述」,是這麼寫的:

一九七六,或一九七七年五月某日,自台北返回新竹縣竹東鎮軟橋里,午後獨座家中客廳,四顧岑寂,忽有所思,取稿紙,並The Magic Mountain,列置桌上,審視全書首頁,而走筆譯其首句,而首段,而逐頁。此即《魔山》翻譯之始,亦即區區生平譯事之發軔。

彭淮棟並非接受出版社的委託,而是獨坐家中,「忽有所思,取稿紙」,就開始動筆了。湯瑪斯曼在1955年去世,當時若要出版他的著作,按理說要先取得版權,再來翻譯,才是正途。但是在70年代的台灣,還不時興取得翻譯授權,出版社想出就出,彭淮棟想譯《魔山》,也就開始動手了:

次日復返台北羅斯福路與基隆路之交圓環附近山麓租住處,從此埋首魔山數寒暑。猶記當時已放棄台灣大學外文研究所學業,幽隱斗室,夜以繼日,數日即易一原子筆,向晚時分至公館麵店囫圇一餐,復歸伏案,一燈熒曖,往往至曙。余本農家子,淪跡台北,每值軟橋家中田疇有事,插秧割稻,歸而力作如故。

當時使用六百字稿紙,譯畢粗估五十萬字,初稿高積案頭如小丘,謄錄一過,順便增刪潤飾。二次謄錄既了,猶未盡如意,遂手抄第三次,且寫且改,作為清稿。

余譯《魔山》,純由興趣,實則螻蟻撼樹,少不更事,愚勇以赴。英文版《魔山》其厚如磚,譯稿如山,經此磨難,從此譯書每覺輕盈,至《西方政治思想》與《浮士德博士》,始感大山崎嶇。

這寫的是在前電腦、前網路時代的譯者工作實況:用原子筆書寫,幾天就寫乾一枝筆。餓了就吃,累了就睡,醒來的時間,如著魔一般伏案翻譯。翻完之後,沒有複製、貼上的功能,而是把50萬字的稿子一謄、再謄。

從這段譯者自述,也可看出彭淮棟的文字風格,一以貫之,滲入他的翻譯之中。翻譯工作,至少牽涉到兩種語言的掌握,彭淮棟唸東海外文系,系上授課,多為外籍老師,而彭淮棟的成績優異,後來還自學德文,到了《浮士德博士》時,已有能直接從德文翻譯的能力了。

翻譯光是外文好,還不能行走江湖,中文也要夠好才行。彭淮棟好讀古文,據說尤愛魏晉文學,加上記憶過人,使得他在轉化文字的過程中,有龐大的辭庫可供驅策,也有熟練的技巧,能把環環相扣的英文長句,化為長度適中,韻律有致的中文。

當年教過彭淮棟的魏淑珠教授為文剖析彭淮棟在這方面的功力:他翻譯林順夫教授討論「絕句」的文章,將「Rather, the structural integrity of the quatrain depends upon the dynamic complementation of two juxtaposed couplets. The rhetorical question serves as the dynamic link between the two halves in each of the three quatrains.」一句翻成「其結構上的完整,當在兩聯相輔相成。修辭問句,即是各詩上下兩半之間生意盎然的銜接環節。」這樣的譯文風格與「譯歷自述」可謂相通,而把「the dynamic complementation」翻成「相輔相成」,令人拍案叫絕,可以看到彭淮棟「吃透」成語,善用成語的本事。

成語好用,但不容易用好,一則是因為成語往往有「弦外之音」,同樣是形容次數頻繁,「不勝枚舉」和「罄竹難書」的意義天差地遠。運用妥當,才可收文字簡潔之效。從底下這兩個例子,也可看到彭淮棟如何提煉譯文。

在描述「絕句」is one of the lyrical forms that best characterize the Chinese poetic genius and spirit 時,彭淮棟將此句譯成絕句「是最得中國詩歌神髓的抒情形式之一」,genius and spirit 若照字面翻譯,必然笨拙沉重,但彭淮棟以「神髓」二字輕輕帶過,更見功力。

第二例,在述及因果關係時,不需拘泥於「因為…所以」的句型。例如彭淮棟所譯「『枯魚』致函友人,希望他們以他的致命錯誤為鑒」一句,以因果而論,前半句講的是結果,後半句是原因。原文中也用了because來表述因果,但彭淮棟省去「因為」,照樣能表達因果關係。他在翻譯時的推敲之深、之勤,也就可見一斑了。

彭淮棟善書法,據說治病期間風格大變,狂放恣肆;手邊書籍,多有拋棄之意;知交故舊,並不通知;出版社邀約翻譯,也只說身體不適,所以就連曾經往來頻繁的錢永祥也不曉得彭淮棟生病的消息;任職中研院歐美所的單德興曾翻譯歐美作家訪談錄,自己也在進行譯者訪談計畫,他之前總以為彭淮棟年紀尚輕,身體也好,訪談並不急於一時,孰料竟成遺憾。

錢永祥在得知噩耗而驚訝惋惜之餘,聯絡了幾位彭淮棟的舊友,有他在東海時期的師友彭錦堂、魏淑珠、鍾漢清,台大外文所的同學李有成、單德興,還有曾經手多本彭淮棟譯作的編輯胡金倫,加上從事教學與翻譯的陳榮彬、林熙強、吳家恆等人,於上月底齊聚台北紫藤廬茶館。

十餘人在榻榻米落座,懷念過往與彭淮棟相交的點滴,彭淮棟一生所譯書籍,約在34本左右,書海浮沉,許多精彩譯作,或因版權到期,或因乏人問津而告絕版,但是翻譯生涯以湯瑪斯曼《魔山》始,以湯瑪斯曼《浮士德博士》終,彷彿冥冥中有某種奇妙的定數與安排,正合於一句法文「我的結束乃是我的開始」(Ma fin est mon commencement),這是中世紀法國作曲家馬舒所寫的一首歌謠,博學又雅好音樂的彭淮棟必定知曉,或許也會會心一笑。

繼續閱讀 「當你要翻譯,你必須很謙虛。」──專訪《浮士德博士》譯者彭淮棟

彭淮棟譯作

回文章列表