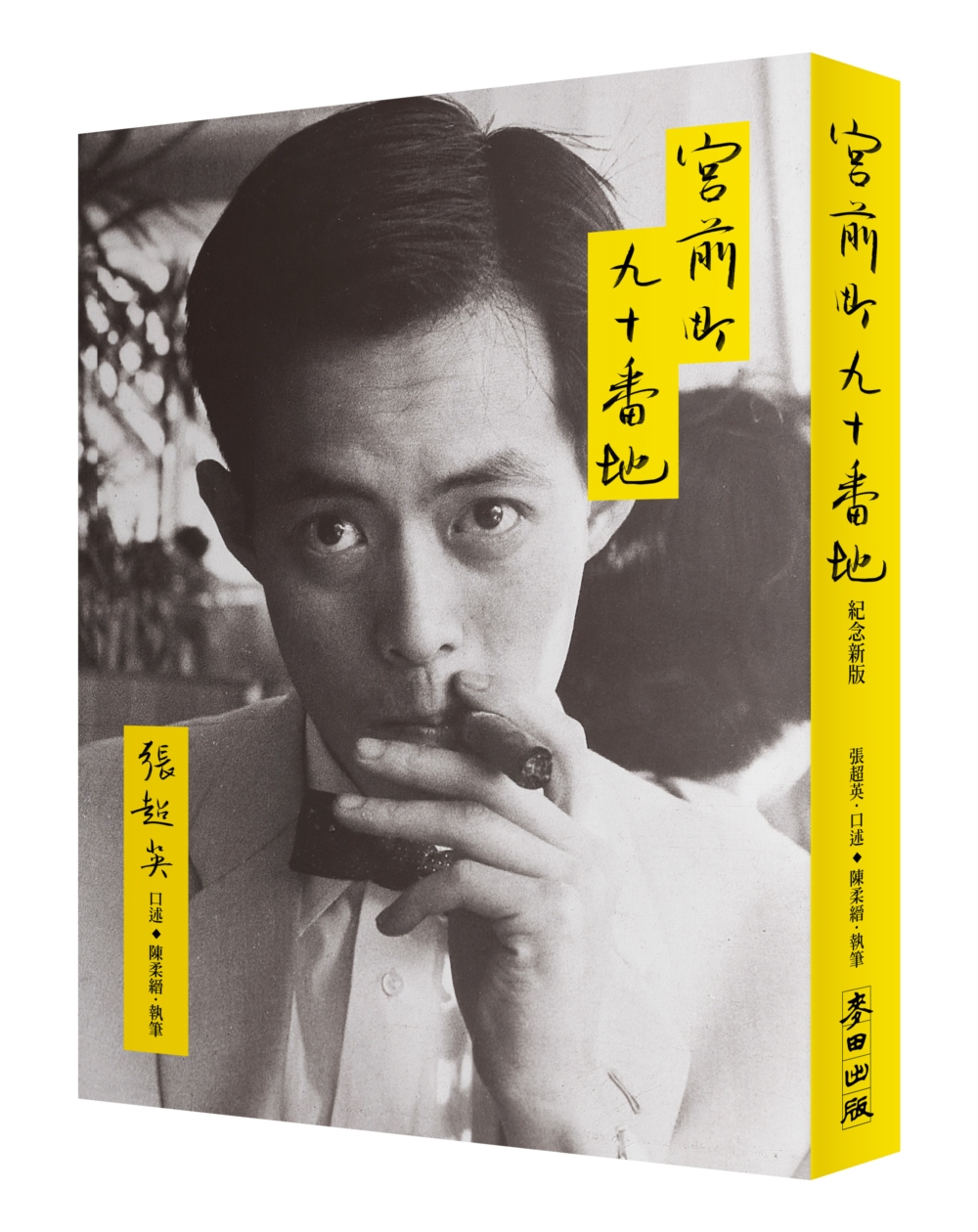

若陳柔縉沒有寫張超英的傳記《宮前町九十番地》,約莫就沒有這本《一個木匠和他的台灣博覽會》。

這是一段有些戲劇化的過程。兩年前,陳柔縉的編輯友人劉伯姬偶然在臉書上滑到一張眼熟的老照片,立刻傳給陳柔縉,她看了一驚,《宮前町九十番地》也曾收錄同一張照片──除了傳主張超英,還擁有這張照片的人是誰?陳柔縉於是動身前往拜訪,認識了住在淡水河邊的楊家人。原來,照片擁有者楊雲源是這些上流家族的友人,他是位歷史裡的邊角人物,一個木匠。

除了老照片,楊家人還慷慨地拿出楊老先生生前的舊物,其一,讓陳柔縉一眼斷定為「絕無僅有」的寶物是本集章冊。冊子不大,薄薄數頁,佈滿五顏六色的紀念章。1935年,日本政府在台灣舉辦始政40周年記念台灣博覽會,當時無論官方或周邊商家皆製作了各式各樣的博覽會紀念章。而楊雲源的集章冊便是最好的紀錄,50天的博覽會,他遊市走街,蓋出300多個章。

就這樣,一位小人物因為個人收集喜好,在80年後,躍上了歷史書冊。陳柔縉仔細寫下木匠楊雲源的身世,還為這300個紀念章分門別類,撰寫介紹,花去兩年時間完成《一個木匠和他的台灣博覽會》。

楊老先生用一本牛皮封面筆記本當做集章冊,裡頭蓋了琳瑯滿目的紀念章(圖 / 麥田出版提供)

其實,初始陳柔縉並不急著想為它們寫一本書,「也是道義上的顧忌,一般我們去採訪,若得到一些舊東西,其實不好太積極。」另方面她也直覺沒什麼好寫,頂多出本圖錄;而後,出版社看過集章冊決定出版,也希望她撰寫介紹,她便又一頭栽入史料深淵……

陳柔縉回憶,當初面對琳瑯滿目的章樣,除了熟悉的蓬萊閣、寶香齋、阿波羅寫真館、羅訪梅、溫泉旅館沂水園、小塚、光食堂、攝津館、日之丸館,其餘一概不識,僅能透過繁複的整理工序,一一辨識這些紀念章所代表的商家及所在。她歪著頭形容這些查找的過程,「就像……在熬製著什麼吧……」她透過各方資料為這些紀念章加味補料,一點一點拼湊出背後的商家樣貌。

她從背包拿出一疊A4紙,每張貼了一枚章,上有編號,下方記錄關於這枚章的身世來源。她解釋整個過程:首先複印集章冊,為每個章編號,再整理為表單,然後進圖書館,一頁一頁比對日本時代的台北市工商名錄,查出了一半的章,另一半還是未知。接著,再把每一枚紀念章的名稱輸入資料庫,或比對舊地圖、電話帖,彙整各種資料。然而,難題依然不斷,有些店家未曾出現於地圖,有些章連店名也沒有,有些則是刻著古老的草書日文假名,一時難解。

此書查證工作繁複,先為每個紀念章編號、整理為表單,再比對舊地圖和工商名錄等資料。

期間,陳柔縉為尋找店家的所在地苦惱良久,「有一個變因是,因為店家會搬,所以可能與地圖上的位置不符,或是地圖誤植。甚至,其實地圖並不會畫出所有店家。」而後,本書責編林如峰發現了中研院地理資訊科學研究專題中心所藏的老台北職業地圖,聯繫後,中研院又熱心提供了日本時代地籍圖,讓這些店家的正確位置水落石出。

除了紙上資料,陳柔縉也託請過去因採訪認識的老太太們協助確認日文,辨識細節,她們是日本時代的北一女和三高女(中山女高)校友,年紀都在85歲到100歲之間,當年她們也逛過博覽會,還在手帳上蓋了幾個紀念章。

成書前,紀念章的編排方式也讓陳柔縉十分苦惱。她本想以楊雲源老先生的走踏路線呈現,然而,一方面並非所有章都標示戳印時間,再者,從章上留下的日期,可歸納出楊老先生蓋這些章時並沒有「路線」,他東晃晃西走走,可能早上先去大稻埕,下午又出現在榮町(今衡陽路一帶)。最末,陳柔縉決定以「區域」劃分,簡明易瞭。

編排後的《一個木匠和他的台灣博覽會》內頁。

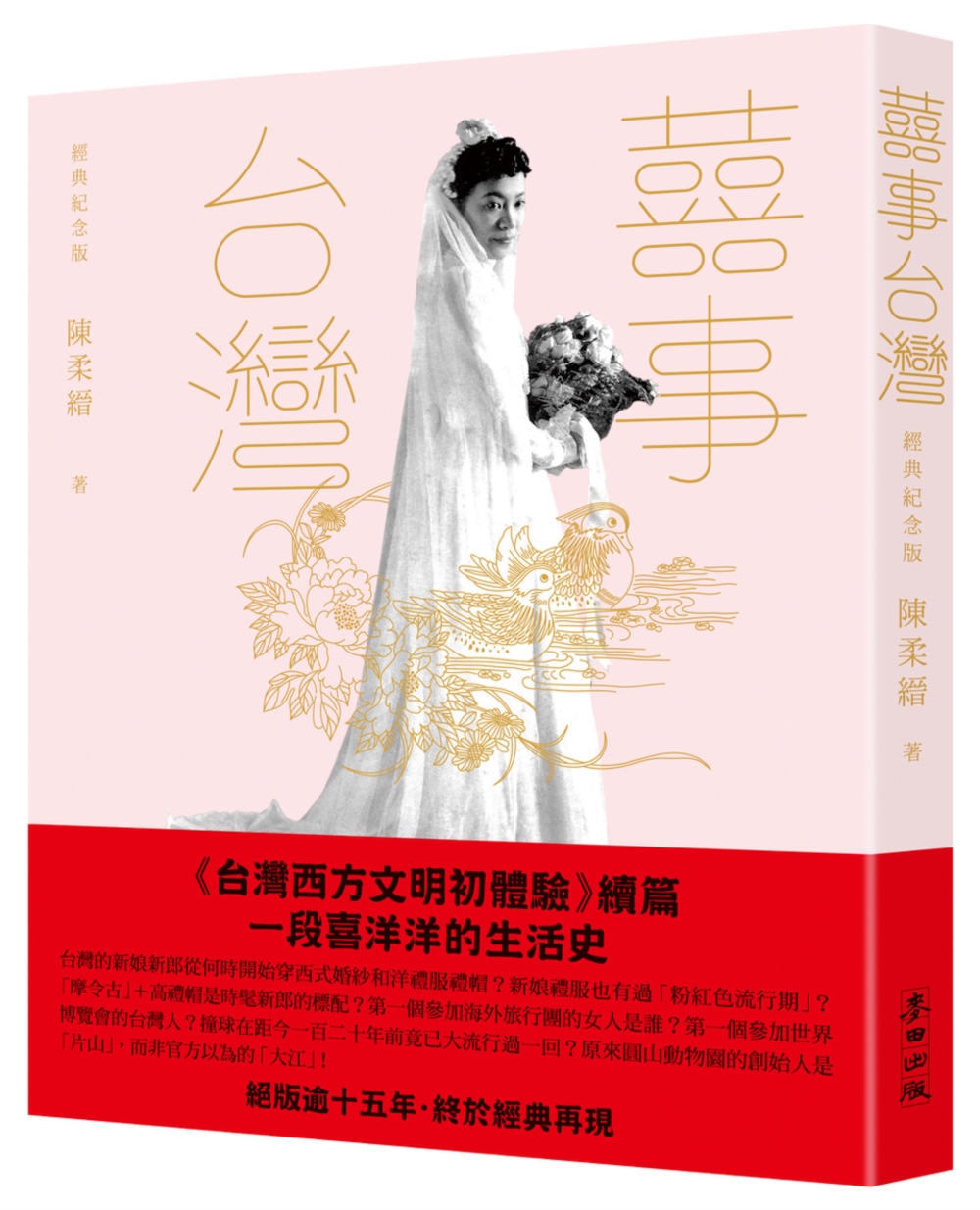

延續《台灣西方文明初體驗》到《廣告表示:____》的生動筆觸,陳柔縉再次透過舊報紙中的事件或報導,為這些店家留下生動的故事。「我寫作時會試圖尋找『能與讀者連結』的點,讓讀者產生想像力。」好比,在為南方館的地圖標示圖說時,她刻意加了一句:「以現在台北捷運系統來看,大稻埕分場最靠近大橋頭站」。處理歷史資料時,她有意識地以「現在」做為辨識與參照的座標,「這樣的寫法,就可以讓讀者的頭腦動起來!」

《一個木匠和他的台灣博覽會》不僅復刻了地圖與紀念章,書中亦收錄許多少見的台灣老照片,讓80年後的讀者能夠憑藉這些線索,感受一點當年的商市風貌,書中影像來源多數出自《台博會誌》、《台北市京町改築紀念寫真帖》及1938年發行的《台灣鐵道旅行案內》。陳柔縉細數,「一開始決定要做時,我就買到了《台博會誌》,這是當年台灣博覽會的全紀錄,資料應有盡有。另一本是很多年前買的《台北市京町改築紀念寫真帖》,當初其實不知道什麼時候會使用,又很貴,老闆一直勸說買了一定不會後悔。我果然買對了。」京町大約是現在台北的博愛路,在1920年代後半期,京町行政區域進行改建,日本人逐一拍照,紀錄成冊,並附上改建前後對照圖。

陳柔縉的寫作,可說從上流社會寫到庶民生活,長年接觸日本時代史,她向來對城內的商店景況興致高昂,她笑說曾經想寫「台北名店一百」,「民間商人帶來不可小看的社會轉變,只是過去沒有從這個角度去挖掘與分析。」因此,她這次有意識地將主題聚焦於店家,而非博覽會,就是要從消費的切面呈現出日本時代的日常生活。

過去,陳柔縉寫了十幾年的政治評論,曾有人問她,為什麼這幾年都只寫愉快的事?就像在這本書中,梅屋敷是日本時代重要的政治聚會場所,她寫作時卻雲淡風輕帶過。她解釋,「我寫很多政治評論,那些文章都跟『價值觀』有關,會引起爭議。後來我對於意見、價值、爭論感到很厭倦。」投入歷史普及讀物的寫作後,她發現考證真是美麗新世界,「過去的電視是什麼顏色就什麼顏色,沒有價值問題,沒有爭議。或者,這也呼應了跑新聞時拿到獨家的那種快樂吧,我挖掘了一個多數人不知道的事情,寫起來特別愉快。」

這幾年,陳柔縉經常希望手上的書便是最後一本了,浸淫日本時代的史料多年,已不是她找題目,而是題目來見她。對她而言,與史料相遇似是種緣分,她寫了一本又一本,卻總不覺得非己不可。訪談最後,她說了個小故事,大意是,幾年前她採訪了一位東京老太太,曾任商社的社長,她眼見老太太數鈔票,左一疊,右一落,反反覆覆確認再確認。老太太留了句話,讓陳柔縉印象深刻──「既然要做(某件事),就好好地做。」

訪談時,陳柔縉經常又迸出幾個寫作點子,卻又隨即改口大嘆別說了,點子無限,時間有限。而她僅能認真對待經手的每個題目──既然要寫,就好好地寫。

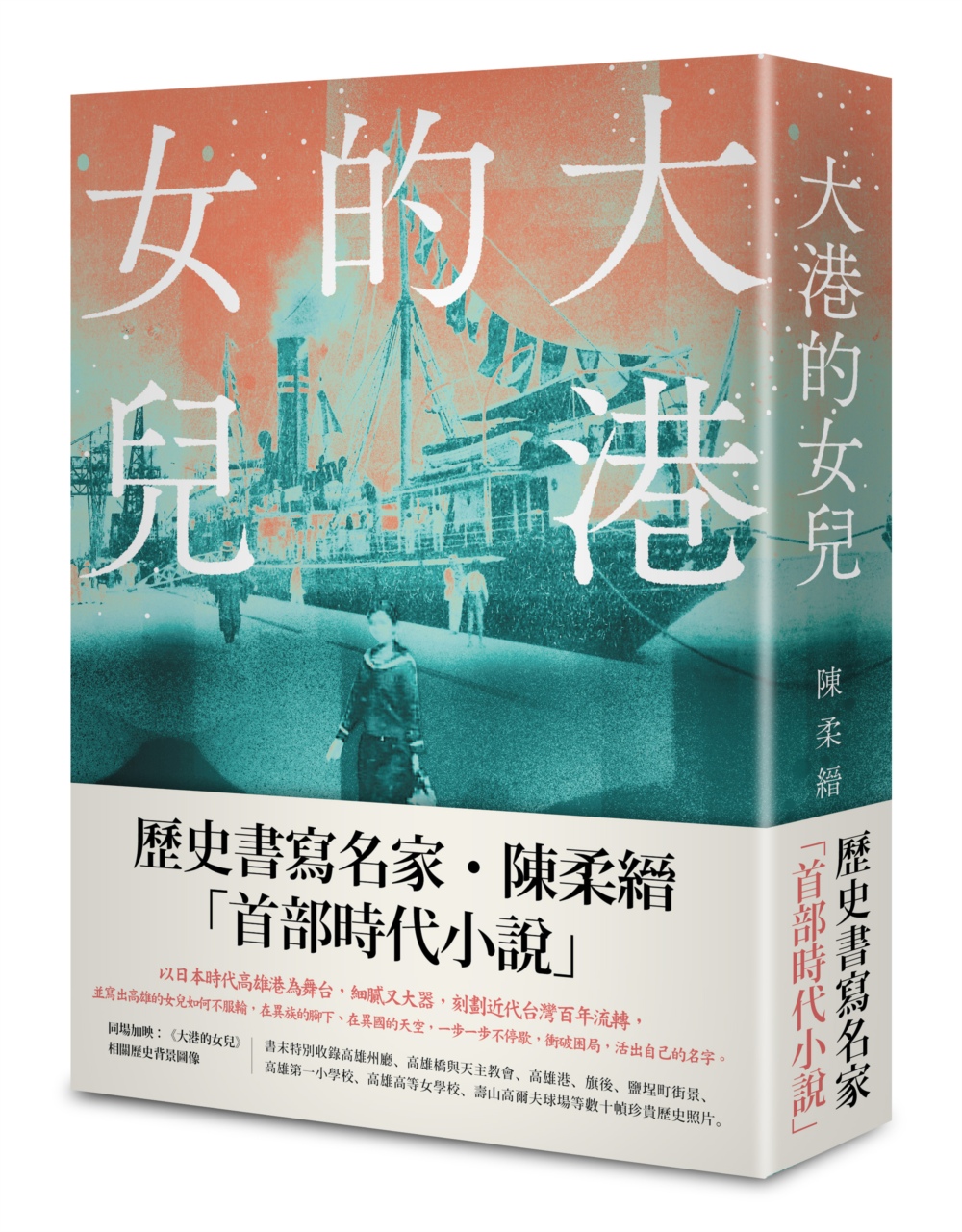

陳柔縉作品

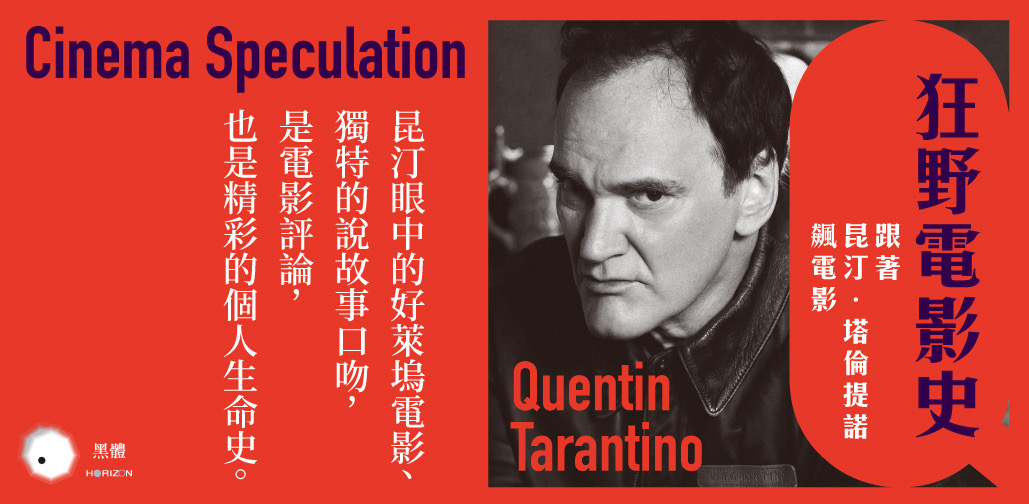

延伸閱讀

回文章列表