「那段經歷就像是一場核災,」《少年來了》作者韓江敘述光州事件後,遭到刑求的政治犯訪談內容:「附著在骨頭與肌肉裡的放射性物質,存留在我們的體內數十年……將細胞變成癌症來攻擊我們的性命,就算死掉或者火化後只剩下白骨,那些殘留物也不會消失。」

1980年5月18日後,短短十天的光州事件成為韓國漫長的災殤,在近二十年經濟崛起,娛樂產業向外輸出的光鮮皮表下,歷史暴力仍如輻射殘餘物深入骨髓,半衰期不墜。

一般對東亞國家近代變遷的討論,常著重在國族主義的興起,樂觀信仰嫁接或轉化西方文明為己身所用,便可期待國家發展為進步理性的社會,然而歷史暴力卻如樑柱接榫間的脹縮,隱微搖撼著韓國現代化與民主化的國族神話。韓江在寫作本書時,將關注範圍聚焦在六名人物內心活動上,描繪光州事件抗爭人士被屠戮斲傷的命運。她在每章間製造時差,由被軍人擊斃身亡的少年東浩和正戴,引出倖存者恩淑、振秀與善珠的劫後人生,從事發數年後恩淑遭遇言論審查,推延到十年後振秀失去信念自殺,再遠跨至二十年後善珠重拾勇氣記錄證詞的掙扎,如電影zoom out手法拉遠時間軸,逐漸展現出事件全景。

暴力不僅體現在鎮壓時受難者碎爛的肉身,暴力如輻射塵般盈滿倖存者呼吸的空氣,黏附體膚,侵蝕心智。有別於電影《我只是個計程車司機》以藍領男性塑造平民英雄形象駛進歷史現場,書中主要六名人物具有不同背景,少年東浩與正戴是對政治懵懂,卻懷抱素樸正義的無辜犧牲者,而倖存下來的其他人物,包括年輕學生和工運人士恩淑、振秀、善珠,與身為小店家老闆娘的東浩母親,都在歷劫後嚴重受創。

韓江一刀劃落他們貌似平凡的日常生活切片,剖面鮮血直冒。恩淑意圖遺忘政治警察掌摑耳光,卻難以克制自己想起屠殺現場清理過後的噴水池;大學生振秀始終無法原諒自己教導少年遇到軍人舉手投降保命,反導致少年們毫無抵抗地被擊斃,由首爾大學菁英淪為行屍走肉;善珠埋首工作麻痺自己,逃避拷問時蒙受凌辱的痛苦記憶。潔淨文字吐絲織就一隻隻懸空繭室,倖存者自囚於孤獨時空,內在不斷反覆播映血腥回憶,質問人性荒謬而毫無緣由的殘暴驅力。如講述振秀故事的無名敘事者所言,被派遣來光州的戒嚴軍由於曾參加越戰,因而能輕易血洗群眾,「就像在濟州島、關東、南京或波士尼亞等地……同樣的殘忍彷彿是刻在基因裡。」韓江藉由光州事件質疑人類本質,觸及了存在主義式的哲學命題,除了檢視美俄冷戰情勢下韓國的威權體制,更如內視鏡般深探歷史暴力的輪迴。

《我只是個計程車司機》劇照。

韓江特意安排書中人物幽禁於「內心世界」,連死後的正戴靈魂,以第一人稱描述大量屍體被堆疊焚燒時,也驚於他與其他靈魂只能相互感應,無法交流想法。另一方面在作者設計下,東浩等主要人物彷彿擁有許多際遇相似的分身,例如身為振秀獄友的無名敘事者,帶領善珠投身工運的聖熙姐,以及東浩母親與受難者家屬們。六名主角如節點般連繫起網絡,疊加上分身的重影,影影綽綽輻輳成光州抗爭民眾群像,個人的孤獨與創傷,擴增為集體的孤獨與創傷。

在此,韓江將災殤視為自主思考的起始。國家將承載越戰殺戮記憶的軍人,接焊成無意識的殺人機器,並將擊斃的屍體堆疊成人塔,化為「一具有著數十隻腳的巨型野獸屍體」,而恩淑、振秀、善珠等人卻經由整理遺體,協助家屬指認入殮,將被暴力異化為畸獸的死者還原為人。儘管他們面對大軍壓陣顯得分外渺小,歷經白色恐怖後更遁入個人隔絕處境,刻意遠離原先的社會脈絡,但多年過去,當初對抗威權體制的自主抉擇能力,與逐漸集結的同志網絡,仍使他們得以蓄積力量,爬出孤絕深淵。善珠終於對錄音機吐露受刑祕密,協助研究者釐清真相,東浩母親也在喪子後投入受難者家屬聚會抗爭,切身痛楚的生命經驗傳遞下去,匯流為有別於「官方說法」的歷史。

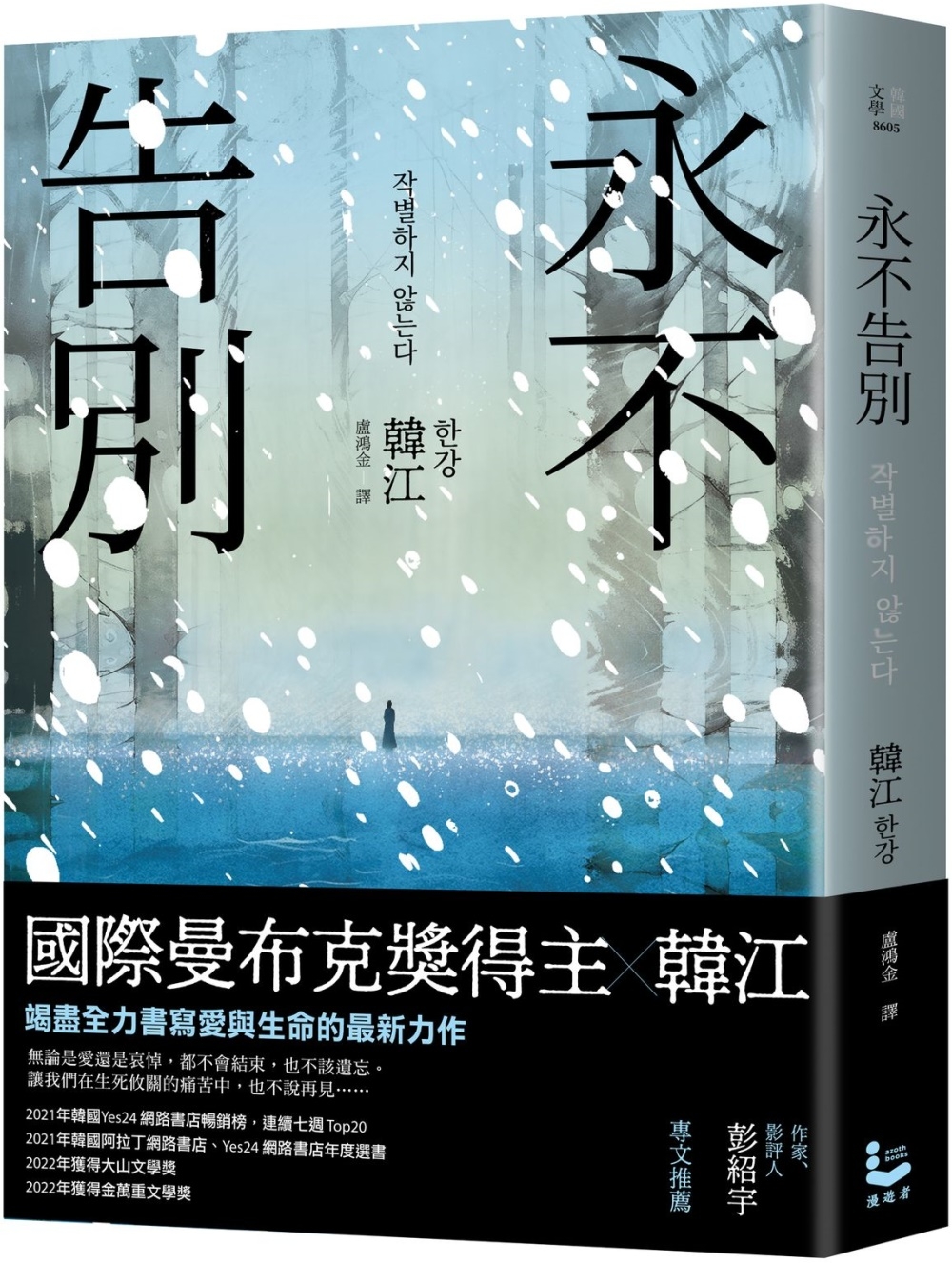

韓江2016年以小說《素食者》獲國際布克獎,《少年來了》為其新作。(圖片來源 / wiki)

韓江2016年以小說《素食者》獲國際布克獎,《少年來了》為其新作。(圖片來源 / wiki)

本書最獨特的是,作者韓江在第六章後的尾聲,以第一人稱述說自己與東浩原型關係的來龍去脈。光州事件爆發前,韓江已隨家人由光州搬遷至首爾,在被媒體封鎖新聞的情況下,韓江只能聽聞成人談論殺戮的隻字片語。三十年後,見證暴力現場的實體跡證逐漸消逝,浸漬過屍首鮮血的建築物鋪上新地板,事件僅餘下影像和語言。韓江自述她如何回返光州,找尋暴力的遺跡,近距離感受死者的驚駭、悲愴、天真、懦弱與恐懼,以文字技藝召喚群眾與軍隊對峙的壯烈一瞬。

如此混合虛構與紀實,使得韓江在為六名受難者與倖存者配音後,成為重要的不在場的第七名人物,既是代理發聲者,也是精神傳承者,透露文學的力量或可召喚第八名、第九名,乃至於更多參與者,介入抵抗體制暴力。殘酷宿眠在人類體內,翻犁無數血肉,但在國家機器盲目的集體暴力前,獨立的個人意念若能凝聚為清醒的論述與行動,也許可讓國族免於陷入復仇的輪迴,從中萌生出新的意義。

而這也是光州事件發生之際身為少女的韓江,寫給已邁入中年的一輩人,冷靜而深情的備忘錄。昔日如韓江和書中人物般稚嫩的同輩人,披覆著歷史暴力的輻射塵,或許已被生活刷刮得鈍滯麻木,或許仍在韓國國族主義光譜中,奮力尋覓戰鬥位置。韓江藉東浩母親對幼年東浩的回憶,對老去的少年少女道出了寫作與戰鬥的初衷:「那邊有陽光的地方還開了好多花欸,為什麼要走暗暗的地方,往那邊走,往那花開的地方。」

延伸閱讀

- 廖梅璇/在高壓的年代真誠憤怒,電影大師李滄東的「文學習作」──短篇小說集《燒紙》

- 【特稿】崔末順:「大敘事」的捲土重來──當代韓國小說的主流傾向

- 周聖凱/抗爭運動成功了,然後呢?──讀李滄東《鹿川有許多糞》

- 李拓梓/理解韓國,要認識朴正熙;要認識朴正熙,就不能忘記「南山」──讀《南山的部長們》

2024諾貝爾文學獎得主--韓江(南韓)

回文章列表