(圖/麥田出版提供)

(圖/麥田出版提供)

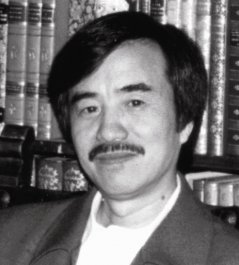

1950年生於北京,祖籍四川自貢。做過六年農民、兩年半工人,1977年調入《山西文學》編輯部,2003年主動辭去山西作協副主席職務,同時放棄中國作協會員資格。獲法國政府頒發法蘭西藝術與文學騎士勳章、香港公開大學文學榮譽博士學位。1974年發表第一篇小說迄今已發表各類作品百餘萬字。著有《丟失的長命鎖》《厚土》《舊址》《傳說之死》《無風之樹》《萬里無雲》《銀城故事》《寂靜的高緯度》《紅房子》《太平風物》《張馬丁的第八天》等。

在《銀城故事》後,中國作家李銳再度以清代晚期動蕩的時代為背景,提交出最新長篇《張馬丁的第八天》。人無從掌握命運,在一股非理性的狀態所構成的大規模事件中浮沉的生命之歌,幾乎是李銳這位小說家每一部小說所定睛聚焦之處。

OKAPI:以義和團事件為背景的這部作品,與你小說一貫的寫法統一,不交待歷史史實,直入時代中人物的故事,讓人物說他們自己時代的話,讀來更有「身歷其境」的感受。想請問,是在什麼契機底下,開始了這部小說的念頭?歷史資料方面,大致做了哪些準備?有沒有為自己設下什麼原則?

李銳:任何一部小說的創作都會有它的偶然性,同時,它也更是一個長期的醖釀、體悟、求索的結果。說到底,我的《張馬丁的第八天》是幾十年創作積累的結果;是我對於歷史不斷回溯,反覆追問的結果。就像登山,一次一次地準備、嘗試,一次一次地登上新的高度,如果你有足夠的能力,也有足夠的幸運,就會來到「一覽眾山小」的絕頂。可你放心,這個世界上從來就沒有一勞永逸的「絕頂」可以讓你休息,你很快就會看見比肩而立的絕壁高聳入雲。

在寫了文革,寫了烏托邦的幻滅,寫了國、共兩黨的歷史糾結,寫了辛亥巨變之後,我想再一次地回根溯源,再一次地回到歷史最為黑暗的淵底,看看人到底遭遇了甚麼樣的精神困境?人身上那麼可怕的殘忍和那麼柔軟的慈悲到底是從哪裡來的?人到底有沒有自救的能力?如果所有的理想都是謊言,所有的殘忍都是真實,人所以為人的道理到底在哪裡?就這樣來到了義和團運動的現場。如果只看歷史故事和歷史事件,其實是不需要小說家登場的。這場回根溯源的追問,說到底更是我自己的精神救贖。

很多年前,我就把《張馬丁的第八天》這個題目寫在自己的備忘錄裡,大概三四年前,就把那句統領全篇的墓誌銘寫出來——「你們的世界留在七天之內,我的世界是從第八天開始的。」這個題目和這句墓誌銘一直在心裡徘徊往復,我知道自己有可能會來到一個飛鳥絕影,浮雲遠去的地方……我在等著一切從那個一無所有的空白處噴湧而出。

原來想寫一個傳教士的兒子在中國的命運,是比現在的結構更大的一部小說,為此我開始尋找、閱讀可能會遇到的所有細節。結果是越讀牽扯的越多,發現自己整個就是跳進了一片汪洋。義和團運動種種被遮蔽、被各取所需的「歷史事實」;天主教在中國被歡迎、被驅除,又在船堅炮利之下強勢回歸的曲折經歷;中國鄉村民間信仰、民間社團的荒草連天,等等等等,沒有什麼巧妙的好辦法,只有一個笨辦法,就是盡可能的多讀,為了瞭解天主教我必須從通讀聖經開始。可謂功夫不負有心人,感謝偉大的聖經創世故事和偉大的女媧創世故事,是它們給了我深邃的靈感和激情。動筆寫作這部小說的時候我為自己定下一個原則:這一次不要先鋒,不要試驗,不要遊戲化,不要技術化,不要狂歡,不要戲說,就來一次毫不躲避的正面進攻。

OKAPI:讀你小說時,就很難不被裡頭的人物給吸引。其中有一種典型人物:某種程度的「有識之士」,但不是權威一方的那種全國性人物,而是每個鄉村鎮裡都有、承平之世可成為啓賢達之用的當地仕紳類的帶頭人物;他們可以是地方宗族世家知書達禮的少爺,或是《張馬丁的第八天》遠自歐洲而來的年輕傳教士張馬丁,都是這樣的一號人物。這些男子帶有「溫柔、悲憫」的特質,在暴力才是王道的亂世中,這種性格往往會要了性命。具有悲憫之心義無反顧往死裡走去的男性角色,就這點來說,你怎麼看?

李銳:感謝你這麼細緻地閱讀我的小說,看出了這些幻滅者的悲劇。這些「知識者」往往也是理想火炬的擎持者,到頭來,那火炬不止燒傷了他們自己,往往還燒毀了眼前的世界。這個悲絕的表達對於我來說是刻骨銘心的。在我看來,暴力的亂世是從最醜惡的人性深處爆發出來的,自有人類以來,暴力的亂世一次又一次地登場,從原始的棍棒石塊到衛星導航的精確制導炸彈,每一次都有不同的原因和條件,每一次都有不同的面貌和理由,但是最根本的原因就是人性自身無法去除的貪婪和殘忍。

所以,在我看來沒有彼岸只有此岸,只有萬劫不復的此岸。慈悲和博愛從來都沒有阻擋住暴力的亂世,它們只是在暴力亂世的間歇裡,告訴人們自己有多麼荒謬和可悲。現在是全球化和高科技的時代,但是一切高科技、全球化的屠殺、剝奪所證明的真的不是人的高貴和尊嚴。我深知人之為人不應當只是一場荒謬,可面對人性,與其給自己一個虛妄縹緲的彼岸,不如索性給自己一個真實冷酷的此岸,如此,或者還有自省的可能。

OKAPI:大量的死亡,是你的小說給人另一個鮮明的意象,場面寫來通常十分平靜,透出一種文人式的「問天」。《張馬丁的第八天》裡的死亡在在跟教案衝突脫離不了關係,會不會很容易被直接被套上殉道或是救贖之類的解讀?有意思的是,小說後半段有幾個死亡的場景,力道跟節奏之快幾乎透出紙張,這種比較動態的、激情的死亡,像是村裡英雄單槍匹馬攻向教堂的場面,有種比較靠近傳統戲劇、甚至酬神的味道出現,是你巧意的安排嗎?

李銳:這不是我的巧意安排,是歷史事實如此。直接誘發義和團運動的就中國大地上層出不窮的教案衝突。我在前面剛剛說到人性的荒謬,在教案衝突中最讓人無法釋懷的,就是你眼睜睜的看見同樣的人類,卻因為不同的信仰而崇高無比、義正辭嚴、激情澎湃地殺人。這是我們這個叫地球的世界上最為荒謬的事情,也是所有慈悲為懷的教義最無法解釋的事實。

我要寫的不是殉道者的崇高,而是神性在人間遭遇的尷尬和幻滅。也許老子刪除了道德、倫理、理想和情感之後,無動於衷的解釋真的最符合真相――天地不仁以萬物為芻狗。如果連太陽系、銀河系原本也不過就是像芻狗一般生滅不已,茫茫宇宙中的人豈不是連滄海一粟都算不得?我們為什麼不能接受自己並不崇高也並不能永存的事實?剩下的問題是,我們怎樣在此時此刻生而為人?這是有了宗教、有了科學、有了所有「偉大」真理的人永遠無法迴避的問題。

我在前面說過,如果只看事實和故事,小說家就沒有必要出場。我們頭頂這個繁星似錦的天空,生死明滅每時每刻都在發生,而且動輒都是以億萬年紀的輪迴。人的難題是,看見了這無邊無際的生死明滅,卻又永遠無法置身事外,永遠不甘於無聲無息的自生自滅。這點微不足道的自覺讓人區別於萬物,又讓人痛感在劫難逃。一個小說家如果不能深刻地表達自己,原本就沒有必要浪費別人和自己的時間,這既是寫作者起碼的本分,也是寫作者最高的追求。

OKAPI:拿到小說的時候,書名《張馬丁的第八天》已然充滿故事。提到命名這個動作,在這本小說裡,也有很生動的呈現,主教賦予年輕洋教士「張馬丁」這個中文姓氏名字的選擇,是很前頭就想到的場面嗎?

李銳:《張馬丁的第八天》是一個關於人的寓言,而寓言的文體特徵之一就是以最少的文字來表達最豐富的寓意,一個醒目而又富於聯想的標題是一個寓言必備的要素。之所以選中張馬丁這個名字,不為別的,只是想選一個在兩邊都最為普通的、最為常見的名字。義大利文的「喬萬尼.馬丁」就是英文的「約翰.馬丁」,「約翰」是一個西洋人裡最常見最普通的姓氏,是從《聖經》裡引發出來的姓名。而英文「約翰(JOHN)」的發音比較接近中文「張」的發音,張姓是中文姓氏裡最常見最普通的一個姓氏。把兩邊最常見、最普通的加在一起,就有了現在這個名字。這個合中西為一體的人物一出場,就陷入了被自己人和敵人同時拋棄的絕境。

作為傳教士的張馬丁,在生死相拚的教案爭鬥中,為了堅持真相,不得不以退出教會為代價,不得不背叛被自己視如父親的萊高維諾主教。那扇被主教大人關閉的大門,把張馬丁關在了天主的世界之外。從那時候起,張馬丁走出的每一步都是一場獨自一人的自我救贖,張馬丁走出的每一步都是一次獨自一人的創世記…..沒有荊冠,沒有十字架,甚至連圍觀的人群也沒有……所以,他才悲傷地嘆息自己「走到一個比永遠還遠的地方,走到一種比深淵還要深的黑暗之中」。所以,在彌留之際他才心碎地安慰自己「只有走得最遠的人,才能聽到傳得最遠的聲音」。

OKAPI:你與蔣韻同為知名的創作者,近幾年女兒笛安也加入了作家的行列,作品也在台灣與讀者見面。一家全為創作者,很好奇你的家居風景?

李銳:其實只是一種巧合。碰巧寫小說的父母生出了一個也會寫小說的女兒,於是,一個三口之家就成了百分之百的寫作之家。這有點像有的父母碰巧生出了雙胞胎或是三胞胎。我和蔣韻的寫作都和自己的父母沒有直接關係,都是自己學會的。笛安的寫作也是她自己學會的。當然,能有這樣一個女兒實在是上天所賜,實在是一種幸運,作為父母我們從來都不掩飾自己的幸福。但是作為女兒,笛安恐怕最想擺脫的就是在父母的陰影下寫作,幸運的是這很快就讓她做到了。

全家人都寫作的好處就是可以互為第一讀者,而且是最不用客氣、最可以直話直說的第一讀者。這點便利恐怕是別人很難得到的。全家人都寫作的壞處是生活未免有些單調,三個人都只在讀書和寫作之間不斷往復,實在是辜負了太多的人生趣味,錯過了太多的天下奇觀。說起來有些無奈,就連你們這篇訪談,也是我在元旦的那一天開始動筆的。

回文章列表