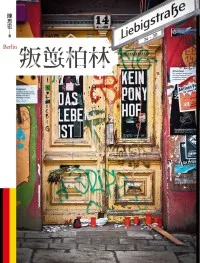

(攝影/但以理)

冬雨連綿的日子,甫出版記旅德國生活散文集《叛逆柏林》的小說家陳思宏,與季節不相襯,精精神神以敏捷的思路,說起了他獨一無二的「德國經驗」。

「會去柏林,是有個年譜的。」多年前,在一場感情風暴跌撞的他,渴望離開,放自己去一個不知道他的遠方,「我想只要是文青,對『遠方』是會有感覺的,尤其我對某個根本不合理的地方,更有某種期待。」大學就讀英文系的陳思宏,對英美文化已有某種程度的熟悉,「美國英國都去過了,當時的念頭就是想去一個語言跟文字都沒辦法理解的地方!」因緣際會,一位好友從德國帶回一張當地樂團的CD作為禮物,主唱帶有煙嗓的歌聲觸動了陳思宏,直覺告訴他,柏林就是那個遠方。在當地並沒有任何朋友的他,很快地開了機票,沒有特定計畫,便隻身前往柏林,而這趟發生在1999年的旅行,也為後來的異鄉生活,埋下了開端。

但一開始,就出現意外的插曲。柏林機場海關入境時,海關人員對護照上的簽證章存有異議,陳思宏就在機場整整被留置了兩小時。當時的他,沒有什麼害怕的感覺,可能是長途飛行的疲倦與初到異地的興奮感交織,聽著海關人員你一言我一語討論簽證上那隻德國國徽老鷹「到底對不對」,自己反倒有種置身事外的錯覺,也成為他德國的第一經驗。

「我一到柏林,馬上就喜歡上那裡了。」1999年,正是柏林圍牆倒塌後十年,整座城市陷入節慶的狂熱。在研究所轉攻戲劇的陳思宏,對布萊希特的史詩劇場、疏離效果……等等耳熟能詳,「但總是在書上看著那些奇怪的照片,所以我想親眼看看那究竟是什麼。」在有限的旅程裡,陳思宏風風火火流連大小劇場觀眾席,即使德語不懂幾句,喜愛戲劇,是他與當地人最佳的溝通語言,一回與鄰座陌生人攀談,意外開啟他一連串認識新朋友的「冒險」:跟著剛認識的德國朋友出入陌生人的家庭聚會、進入劇場後台觀看團員縫補戲服,無法想像,自己幾天前還是被留置在海關的那個台灣青年;柏林在當時,早已深深鑲進這位年輕旅人的生命,再也無法剝離。

「社會的邊緣人跟搞不清楚狀況的觀光客,正好可以當成這城市的一種隱喻。」兩德統一後,建設工程百廢待舉,遭遇過電力不足需輪流供電的時期。最初作為一個旅人,陳思宏投宿青年旅館,看著身邊來去的當地流浪漢、各種國籍的年輕背包客,透過這個有如電影場面般的濃縮空間,他感受到,柏林是個具有高度包容力的城市,「那時的物價還很便宜,跟台北差別不大,大家普遍不太有錢。不管你賺多少,大家還是玩在一起,有錢反而不太希望讓人知道。」

(攝影/但以理)

而在當兵的兩年,他更確定離開的念頭,「無論是當一般兵或替代役,不變的是你必須待在那個固定的空間裡頭。」退役後,一篇刊載在報紙副刊、書寫軍旅生活的文章,替他招來相關單位「關切的詢問」。身體的不自由,對遠方更是投射出近乎非理性的嚮往。2004年,陳思宏終於再度飛往柏林,一待就是八年。

所謂的自由,當然身體可以先行,自己可以決定要去什麼地方,但能在一個地方留駐,更需要生活的拓展。拋去了旅人的眼睛,他以柏林為基地,藉由新聞特派員的身分,經歷了許多。對世界原本就充滿好奇的他,即使沒有厚實的德語基礎,記者工作迫使著他一定要走出去,卻也意外被拋得更遠,走得更深更長久。如同滾遠的線球無限延伸,這些年,他陸續參與了柏林影展即席翻譯、德國劇場演出等歷練。愈見豐富的生活織造了穩定而綿密的網,陳思宏表示,在柏林自由的城市與文化特性之外,另一個能讓他待這麼久的原因,就是這份得以自我發展的安身立命,而且「柏林這座城市比起歐洲其他地方,仍在進行中,」身體滾動著仍樂此不疲。

書寫一個城市,從報章的約稿延伸而出的篇章,《叛逆柏林》絕大的重心寫的都是關於人的故事,套句老話「人是城市的臉孔」。從旅人到特派員,再到一城的新住民,現在的陳思宏已經成為當年那個引他進入柏林生活圈的「在地人」一樣,或影像或演出或文字,成為柏林的另一種嚮導,這樣的連結也令陳思宏感覺「台北跟柏林其實沒有很遠」,在台灣的報端寫著柏林的人事物,兩端的生活跟所關心的人,有了相互理解的機會。獨立而不牽制的個人與群體關係,自由的得與不得,在陳思宏柏林-台北兩地的世界,繼續書寫。

〔陳思宏作品〕

回文章列表