(攝影/陳怡絜)

唐人傳奇中,有名篇〈杜子春〉,原為世家子弟的杜子春盪盡家產,巧遇一老人,老人給他鉅額錢財,杜子春揮霍殆盡;再遇老人,又給數倍錢財,耗盡;三遇老人,老人給出更多錢財,這次杜用以布施孤孀。老人覺得孺子可教,帶杜子春上山,教以成仙之術。煉丹的過程中,老人要杜守候丹房,慎防幻象,無論如何不許開口。

於是杜子春經歷一場「少年Pi的奇幻旅程」。暴風雨,野獸,甚至殺其妻,子春仍不願開口。神砍殺子春,下地獄遭受閻王各種刑罰,子春仍沉默。閻王讓子春轉世為容貌絕代之女,自小病痛不斷,忍受針灸藥醫之痛,皆未開口,眾人以為子春是啞女。子春婚後與丈夫感情甚篤,生一男。丈夫抱兒欲引子春開口,子春仍不語,持子雙足,以頭撲餘石上,血濺當地。子春愛生於心,忘記約定,失聲云:「噫!」瞬間幻象消滅,老人現身,認為丹可以重煉,子春雖然跨越了喜怒哀懼樂欲,未臻的是愛。如果子春沒發出那聲噫,便可成仙。最後他要子春回到塵世,子春返家後,曾經回到山上想尋找老人,未果,歎恨而歸。

訪談時,吳繼文總不疾不徐地說話,偶爾停頓,喝口水,句子還在中途,急停頓,喝水,為自己突然的停頓道歉,而後解釋,他其實很少說這麼多話。那樣的聲音跟頻率裡包含著的是什麼呢?寫稿時我反覆地想,突然想通了,是杜子春。20年前的《天河撩亂》或者《世紀末少年愛讀本》,說穿了就是不斷輪迴受苦後,隱忍不住的那一聲驚呼,是沉默了很久很久的人,突然開口,才能夠發出的那種「噫」。

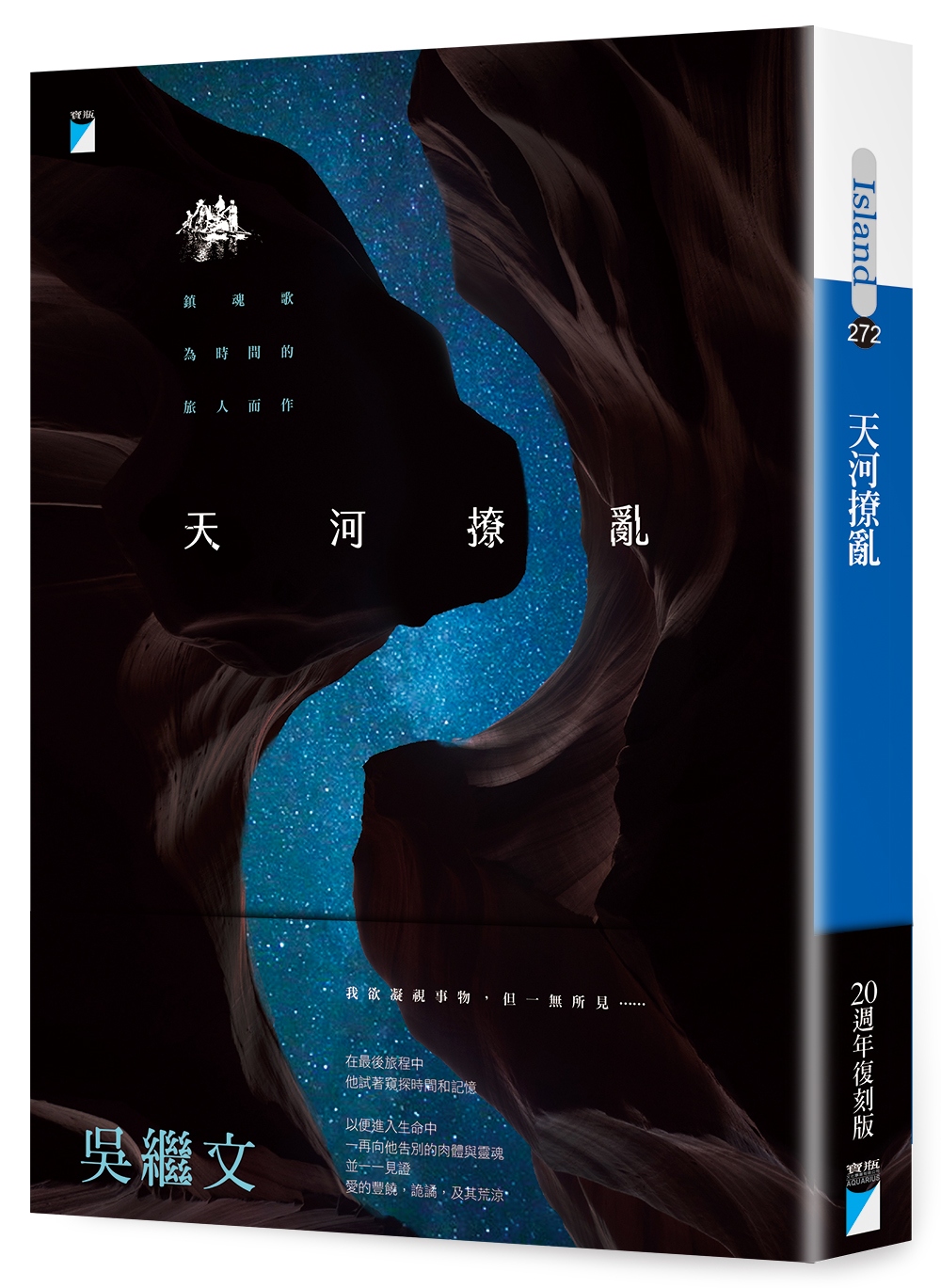

編輯出身,1995年離職時的職稱是「總編輯」,當時的出版界欣欣向榮,他卻強烈地意識到自己要40歲了,難道就一直坐在原處等待退休嗎?他恐懼起可見的未來,想在40歲之後過另一種人生。看出他心不在此,頂頭上司郝明義甚至帶他去打禪七,期待打坐後可以有所振作,但七天與世隔絕的日子,更可以面對自己,改變的心更加堅定。離職寫小說的吳繼文,在上個世紀末交出兩部長篇,兩部都造成了震盪與回聲。轉眼將滿20年,《天河撩亂》再版回歸。

「偶爾有人來問重出,我沒有新作,不好意思出舊作,都回絕了。這回有個推動的力量是,寶瓶是一個一直對年輕創作者滿支持的出版社,大家又都說出版艱難,文學更困難,我接到電話,就很難拒絕。」吳繼文說,「本來今年上半年要出《世紀末》,下半年《天河》,我從去年底開始煎熬,要寫後記,作品有些我看了不舒服的地方,要改嗎?又要改到什麼程度?改太多也說不過去,拖了很久,到三月中我跟出版社說,能不能《世紀末》先停一下,不是解約,就暫時先放著。《天河》有微型的整容,小地方的調整。」

《世紀末少年愛讀本》取材於清朝陳森的《品花寶鑑》。「一開始寫,我一直認為自己不會說故事,就找個幫腔的,找另外一個故事來依附,《天河》是這樣,《世紀末》也是。就算我的故事不好看,但是另一個故事很好看,對讀者有交代。」他說,「我本來想寫走出大觀園後,這些美少年成年之後的事。青春時期的一切都純淨而美,那時候都是神;過了那時期,身體開始變成男人,原來的特權消失了,但真正的人生才要開始,之前都是玩偶。美與殘酷,無常跟幻滅,一過就再也不會回來了。總要寫首部曲,只是後來就沒有繼續,用後設的方式做了結尾。」

《天河撩亂》則寫愛與家庭,寫他一直以來的困惑。困擾於家庭的接近與傷害,他說自己是幸運的,中學就去私立學校寄宿,得以保持距離。即使寫作時已是不惑之年,困惑仍舊存續,他想處理何謂幸福?何謂愛?只有血統才是家族嗎?所以故事裡的時澄不斷去追尋,想尋找愛的本質。在主角時澄與家人外,穿插引述了數篇遊記。

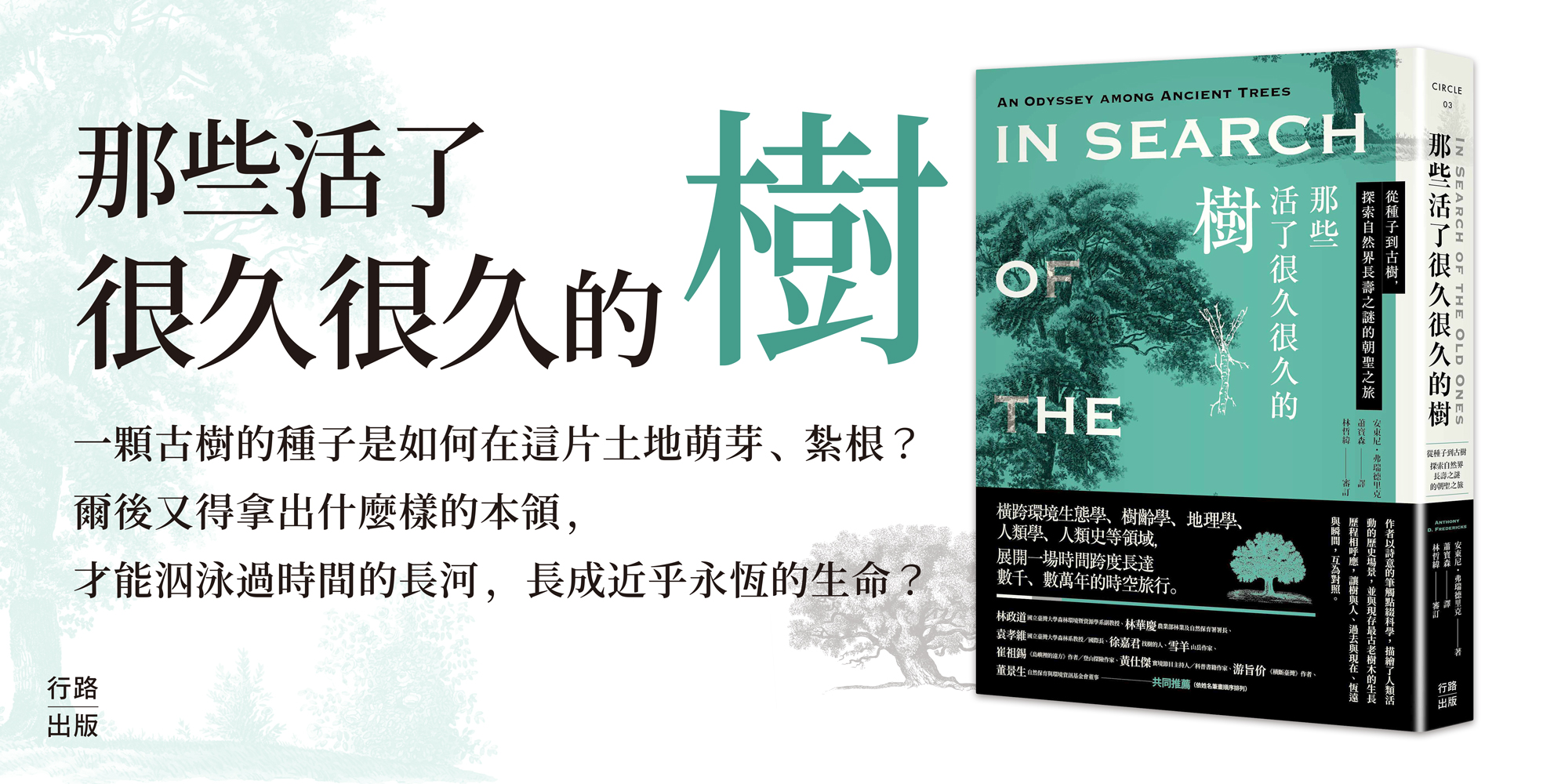

「書中遊記裡的旅行其實在做一件虛無的事,人在年輕時其實滿虛無的,問題就在自己,年輕時不會想這麼多。古代的探險會去地圖上沒有註記的地方,地球上的空白處,做一些自己也不知道未來的事,不知道會發現什麼,對世界會不會有什麼特別的意義。有時候是無趣的,就是獨木舟,在完全沒有人煙的地方慢慢前進,滿足於當下喝的每一口水,水可能是從世界上最高的山流下來的雪水,最後它們會流到海裡。跟世界有連結,卻也可以這麼孤絕。這可以跟時澄的心境有連結,邊走邊看,慢慢定下來。」吳繼文說明,「大自然以千年為單位的變化,會有人想把水道改道,那可能是原來的地方。人跟自然的抗爭,又可以連結到姑姑對自己的認同,回復到自己認為應該有的樣子。」

跨越眾多時間、場域、人物、事件,《天河撩亂》這故事到底該怎麼說?他從石黑一雄的《長日將盡》找到靈感,敘述方式分為兩支,管家的現在進行式,以及戰前的往事,兩線交錯,他抓出敘述的脈絡。正好電影配樂有種「在路上」的移動感,他就開著那個音樂寫。「寫作過程滿迷亂的,有些段子,當我清醒過來,想說怎麼會這樣寫,像是入定,埋頭苦寫,這個求不得。像經歷完全陌生的旅行,不知道會走到哪,會遇到什麼,能不能活著出來。短篇需要算計,長篇就讓它自己活,有些化學反應會出現。」

兩部長篇之後,像是吸飽了一大口氣,他再度潛行。斷斷續續浮出水面的時刻,都跟日本文學有關,不同於作者吳繼文,而是譯者身分,不那麼任性,還是看得出脾性,只接有興趣的書。談起離職的過往,說自己是剛烈的牡羊座。描述到個性時,聲音低緩平靜,聽起來卻像是短短的咒語,「我害羞,很怕被人看到,我很希望被遺忘。」

(攝影/陳怡絜)

(攝影/陳怡絜)

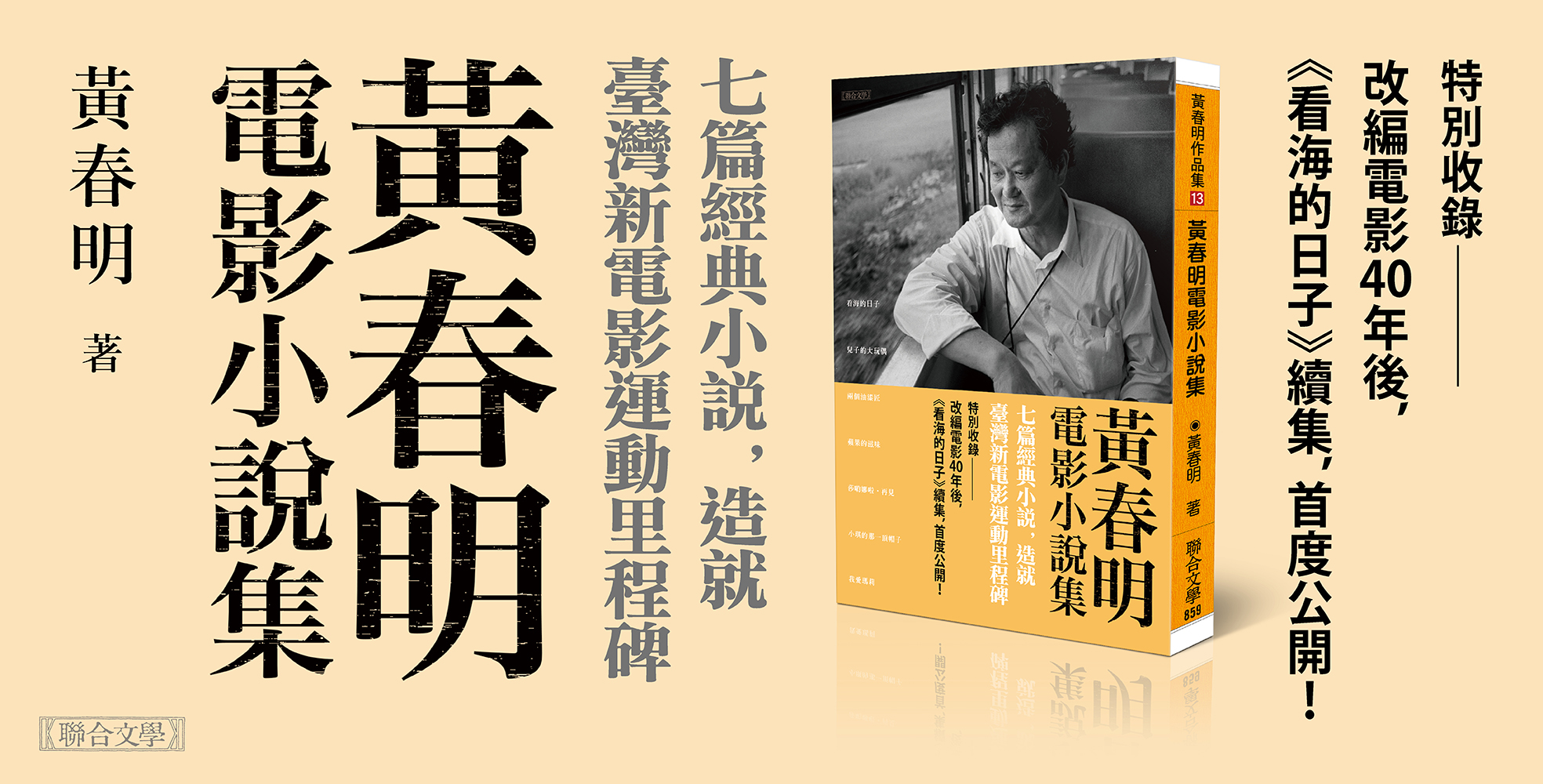

他的譯作並不多,大抵是吉本芭娜娜《廚房》《哀愁的預感》,井上靖《初始:井上靖的童年與青春》《我的母親手記》,河口慧海《西藏旅行記》,藤原新也《印度放浪》,中沢新一《看不見的人》,前陣子因為出版社排程緣故,三本譯作在差不多的時間出版,那是《為何是植物圖鑑:中平卓馬映像論集》《雲水一年:行住坐臥永平寺》《直面生死的告白:一位曹洞宗禪僧的出家緣由與說法》。關鍵字可以歸類為:童年,家庭,旅行,修行。令人聯想到他當初從出版社離職前,到處跟別人說他要去緬甸出家的軼聞。而他說,「大家把南傳佛教的出家想得太嚴重了。 從世俗的價值脫離,學習生活,這也是種出家。你以前也在生活,卻不在生活的現場,沒有好好吃一頓飯,好好地看一下天空,好好地聽蟲鳴鳥叫。你可以慢慢丟掉一些不需要的配備,當然你要付出一些代價。」

他從不認為自己是個專業的作家,談起寫作充滿慚愧。一如他從不覺得自己是專業的編輯,說工作時的很多時間,都在太陽系MTV看電影。雖然從大學時代開始,參加詩社,文藝活動,當副刊編輯,文學主編,好像都跟文學有關,卻也沒有跟文學界的朋友有什麼特別的往來。因為容易覺得不自在,就乾脆保持距離。翻譯是他跟文學維持關係的一種方式,他笑稱,「反正作品也寫不出來,翻譯可以讓每個階段有完成一些事,述而不作,也給自己一個交代。」

「我同時只能做一件事,就像同時只能愛一個人一樣。」吳繼文說。如同攀爬高山,不可能分心同時攀爬兩座山,一次只鎖定一個攻頂目標。而翻越兩座小說的高山回頭看,他覺得有很多不夠的地方。第三部小說,他希望風格跟故事都不要重複,必須有更多不一樣的東西,立下規定後,接下來的課題就是自己。「我必須變成另外一個人才行。還是原來的我,寫出來的東西就那麼回事,要自我改造,自己努力。想找一個對的節奏,可能走不到三分之一,覺得腳步沉重就停下來,反正有的是時間,就再重來,沒完沒了的。寫一本書不是那麼難,要寫到真的可以放手,對我來說又有點困難。」不斷重來,反覆做著筆記,將想到的、讀到的放進資料夾,心繫著下一座山,每個舉動都像是在做行前準備。他終於鬆口,今年沒有接翻譯,因為預計要創作新書。

「文明已經走到一個階段,人心還是有很多僵硬的東西,在法律上仍舊只有生理性別。但有些人是無法歸類的,反而在一些我們認為不那麼文明的群體,他們會為這些人留一個位置。台灣對少數、對陌生群體、對外來者還是充滿敵意,表面很開明,還是帶著歧視。我想讓人心僵硬的地方柔軟一點,讓人能感覺到別人的痛,感覺不公平。」吳繼文說。從上個世紀末開始,他的寫作都希望讓人多些信心,一直覺得是在為下一代而寫。底下的伏流都關乎人與邊界,包括性別、國族、文化,他準備用一個故事,把這些沉潛許久的感受說出來。

故事也許可以重新解釋,尋仙未果的杜子春,看透了喜怒哀懼樂欲,懷抱著對人間的愛,於是停留下來。愛暫時難以參透,那便煉字以對。

延伸閱讀

1. 【譯界人生】吳繼文:無論寫作或翻譯,都把每本當成最後一本

2. 【書評】體罰、辱罵、挨餓的修煉值得嗎?──王盛弘讀《雲水一年:行住坐臥永平寺》

3. 【人物】什麼時候遺忘、前進、放下比較好?──專訪石黑一雄《被埋葬的記憶》

4. 【人物】用嬰兒的眼睛看世界,用成人的頭腦思考──專訪攝影家藤原新也

5. 【書評】汪正翔:為何比起真實,我們更想透過照片營造「假的現實」?──讀中平卓馬《為何是植物圖鑑》

回文章列表