「有人問我,如何處理朦朧不真的夢境?我的回答是:對電影而言,夢的『朦朧感』與『難以名狀』不表示缺少清晰圖像:這是夢的邏輯所產生的特殊印象,是真實元素間互相組合又彼此衝撞所造成的結果。必須準確地看電影並展示它們。電影的本質要求它不應掩蓋事實,而要彰顯事實。」

──塔可夫斯基

俄國導演塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky,1932-1986)代表作有《潛行者》《鏡子》《鄉愁》等。

俄國導演塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky,1932-1986)代表作有《潛行者》《鏡子》《鄉愁》等。

塔可夫斯基的電影有種奇異的空曠,是時間的遠,也是空間的遠。他的詩意瀰漫著科幻式的低限嚴謹,一切再漫漶,都從一幢邊界而來,無論散漫躑躅,都鄭重地走在絕對性的銀河軌道。

在《潛行者》,有個「區」(the Zone),電影說,「區」是個複雜的陷阱系統,一旦有人進入,「區」會不停變化。舊的陷阱消失,又出現新的陷阱,原本安全的地方再不能通行,路有時好走,有時寸步難行。「區」的流變,取決於進入其中的人的一舉一動。人們通過「區」,以前往「房間」(the Room),傳說「房間」能讓所有願望都實現。然而在旅程的過程中,所謂的願望,與最初再也不同。

塔可夫斯基的每部電影,既是那個「區」,也是「房間」。他的作品的主題,是每件事、每個生活與身世、每個人之所以作為他自己,的源頭。但要溯回、要親眼見到,卻得穿過一趟危險而迷離的跋涉。最後會發現,一路追索以為神秘的寶藏,迎來的竟是自身的變遷。

塔可夫斯基的電影似乎總是蒙著整片白霧,每個截面、每段流動,都透著一種因距離而變形的隱約和遙遠。但它們並不真是模糊、難以錨定、感性、唯心與飄渺的。恰恰相反。那是無數講究與校準的框架層層疊出的結果。作者雕琢形式去逼出影像透露深意之最大可能,如同以情節設局,悄悄主導著角色的生命行進。

這些電影關於生存的本質,面對它深邃、漶變的詩意,塔可夫斯基抱著近乎嚴厲的態度。電影得是戰鬥,最拗繞的意緒也將被鏡頭工筆地勾勒。

《潛行者》(Stalker)劇照

精神的地貌,失落的鄉愁,糾纏的犧牲與救贖,藝術與命運之於文明的發動與委屈……,最重要的是,或者從未獲得語言、不曾被訴說,但塔可夫斯基相信,通過電影這種「雕刻時光」的裝置,再刁鑽或隱微的什麼,都得以被看見、被聽見。

這份對世界與創作的觀點,體現在他的散文集《雕刻時光》。所有關於虛無與恍惚的迷信,於他,都無稽或懶惰。《雕刻時光》是一本鏗鏘、斷然、科學家的書。在作者眼中,不需要魔法,不需要曖昧的默契,只要真懂電影,真由本質去善用電影,你就可以改變時間的幅度與流向,就能重塑真實。就能獲得真實。

塔可夫斯基痛斥,盧米埃兄弟之後,電影如何拒絕使用電影「雕刻真實」的特長,走上了虛假的藝術道路;他舉愛森斯坦電影中的缺陷,來論辯剪接何以無法決定節奏;他引普魯斯特的段落,手把手地教讀者,電影劇本該怎麼寫?

他恨恨地說,把史坦尼斯拉夫斯基的表演法套用在電影,「簡直荒謬!」然後自承這就是為何他終究無法與主演《飛向太空》的巴尼奧尼斯深交;他舉布紐爾與黑澤明作品的一個鏡頭,論證什麼是電影的純淨、什麼又是電影的內在力量。

他大量引用杜斯妥也夫斯基、赫塞、托瑪斯曼、果戈里、普希金,再用托爾斯泰小說的結局來說明何謂「形象」,並描述他怎麼將達文西的畫作為展延成《鏡子》裡的場景……。

達文西的《吉內薇拉.班琪》(Ginevra de' Benci)被塔可夫斯基使用在《鏡子》裡,一方面想在流逝的瞬間找到永恆,一方面則為了對比畫中人與女主角:她和女演員捷列霍娃身上,都有既吸引人又令人厭惡的雙重特質。

「建立自己的時間之流,透過鏡頭傳達自己對時間流動的感受──從慵懶朦朧到狂亂迅猛。……切分、接合──打破時間的流動,中斷時間同時創造新特質。扭曲時間──也是表達時間節奏的方法。時間的雕刻!」塔可夫斯基說。

每張書頁都鏗鏘而精神煥發。凜然,熱切,充分的真理性格。作者追問著流動時間如何組成地呈現,強調著節奏作為電影的主要元素,該如何去掌控。他說,關於電影,沒什麼比形式更重要。

既然這樣,一切就都是可以說、應該說的!通過語言的微調、範例的交叉辯證、對影像、時間和電影本質的持續拆解和釐清,與其說透過《雕刻時光》認識塔可夫斯基,不如說,由這本書來重新認識電影、認識時間。

(本推薦文由漫遊者文化提供)

黃以曦

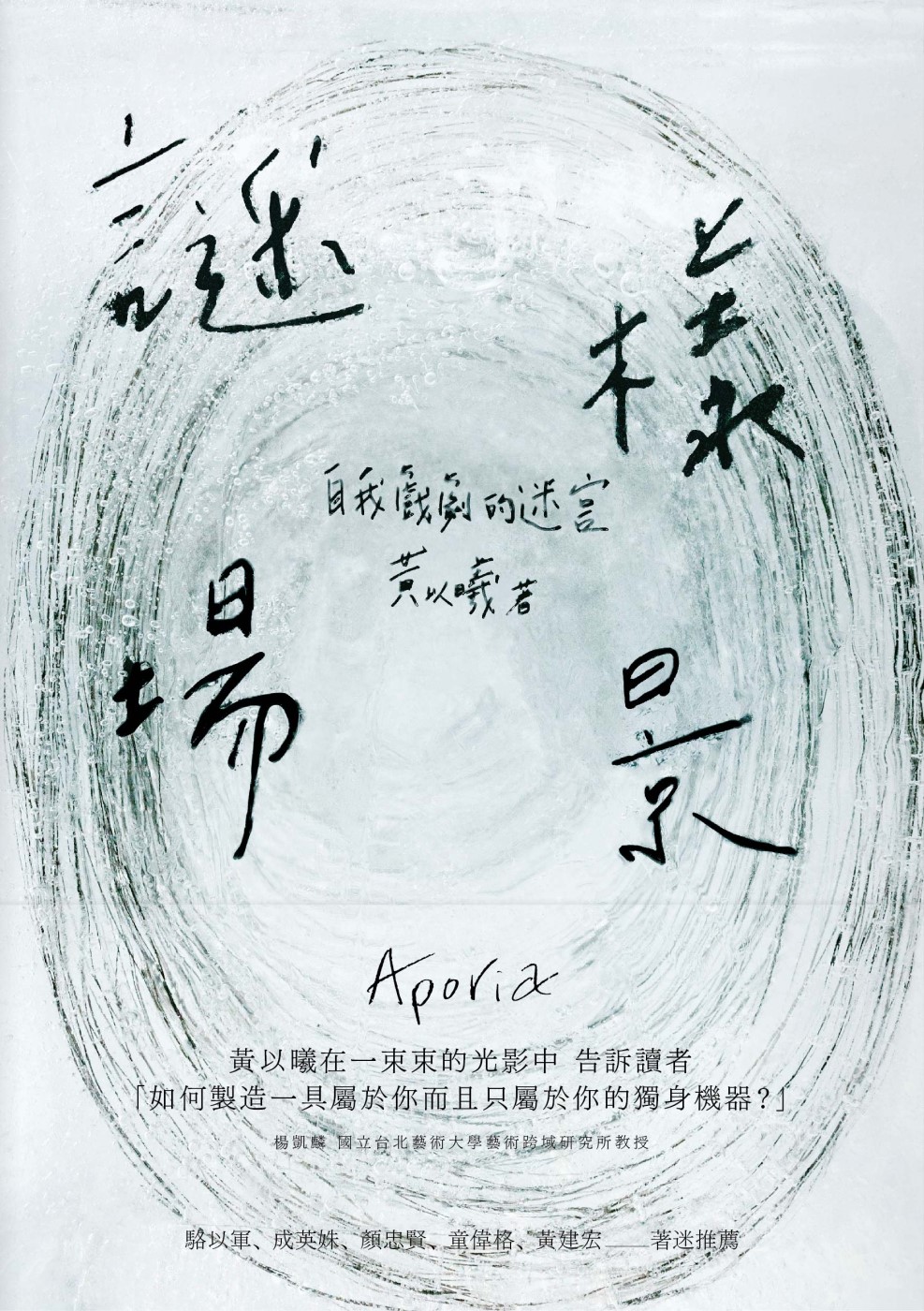

台灣彰化人,資深影評人,國立台灣大學社會學系畢業,國立台灣大學建築與城鄉研究所肄業。2001年起從事評論工作至今,2005年曾獲選柏林影展新力論壇(Berlinale Talent Press)影評人項目,著有電影評論集《離席:為什麼看電影?》,小說《謎樣場景:自我戲劇的迷宮》。

回文章列表