一個論文寫不出來的研究生,正在努力尋找她的論文,又因為想逃避寫論文,所以開始寫小說。寫小說的研究生,覺得這年頭很容易遇到都更,遇到各種蔓延的街頭戰場,她於是把這些事寫進去,然後寫著寫著,她家就遇到都更了。有點奇幻,有點不思議,她是《印刻文學生活誌》歷來最年輕的封面人物,她是陳又津,以及她的小說《少女忽必烈》。

「念研究所的時候,我家還沒遇到都更,我在努力尋找到底能掌握哪方面的文字。當時想說,我的主角就是一個輕浮的人,像身邊很多人一樣,生活過得去,沒什麼目標。後來想,這個沒什麼目標真的是沒目標嗎?」陳又津說,「我後來覺得這是氣氛的問題,是種集體狀態,我想把這狀態描繪出來。」她刻意不去寫純文學裡嚴肅的主題,不想去正面交鋒。以完成時間來看,《少女忽必烈》是她的第二本小說,第一本是23歲那年花兩週時間寫的BL小說。一邊是輕小說,一邊是文學奬,兩個路數同時進行,並不相互抵觸,因為對她來說最終的目標都是得獎,得到進入寫作圈的入場券。

從23到27歲,《少女忽必烈》花了四年的書寫時間。這期間,她家遇到都更,如同這一代的許多人,儘管不刻意參與社會運動,但社會運動會來參與你。因為都更,她開始搜集資料,常常找到的都是投資客的資訊,甚少站在住戶面的,去參加說明會也沒用,後來她加入「都市更新受害者聯盟」,聯盟內年輕人很少,幾乎都是阿伯。「那些阿伯都是已經吃過虧的,可能是爸爸或長輩的地怎麼了,一研究就會發現,台灣的土地開發史非常恐怖。我本來想找聯盟的理事長來新書發表會分享,但怕變成自救會。」陳又津笑說。她開始跟聯盟參加一些沒人理會的記者會,去各個公家機關遞陳情書。「我現在對公家機關特別熟,營建署就在這附近。」穿著小洋裝的年輕小說家,漫不經心地指了一個精準的方向。

「寫到這一步還蠻自私的,因為當你家遇到這種事,真的沒力氣去管別的事。我想在寫小說的自私跟為社會發聲之間得到平衡,但《少女忽必烈》還不能界定為『都更小說』,因為沒有很認真在寫都更。」不僅是都更,陳又津也參與許多社會運動,在這個連環爆的時代,副本不斷地開,處處是戰場。「我覺得社運不能以事件為判斷,只要行有餘力就要去參與,即使今天什麼事情都沒發生,你去苑裡走一趟也是可以的,只要你能做的就去做。」

《少女忽必烈》的故事某程度照著陳又津的個人生命史走,快完稿前,她發現自己修業年限快滿了,趕緊回台大接著念研究所,卻發現哲學系前的草地被拆了,紹興社區事件仍未落幕。「當時的台大校長李嗣涔竟然讓警察進學校,我無法原諒這件事,既然他在研究超能力,我在小說裡就給他一個角色。如果有人問我小說中的校長原型,當然不是傅斯年,也不是現在這個,就是李嗣涔。」

書裡的主角多半是化外之民,或者說是遊民。三重長大的陳又津覺得,遊民其實跟自己很靠近,通車上學時看見遊民在橋下、在各種地方搭棚子睡覺,逛天台廣場也看見遊民在附近,「我在想,這是怎樣的生活?我寫遊民是為未來做準備。」到底人類所能劃出的疆界是什麼?占據的領域又有多少持久性?她對於這些都很在意,只能靠著少女忽必烈,靠著遊民去解答。也許沒有答案,而迷惑會引發另一個迷惑,只要還願意尋找,始終在路上就是一件不容易的事。

不知道會是什麼時候,但陳又津的家即將被拆除。抽籤決定新房屋時,她和一些住戶被通知到錯誤的時間,人到現場會都開完了,抽籤程序也結束了。她還是努力找辦法,「體制內能陳情的,能發存證信函的,只能先做聲明,之後就看他們要怎麼幹。」

陳又津習慣在家裡寫作,開始寫之前,她會把筆電從自己的房間搬到媽媽的房間,「因為窗外是一片荒地,違建被拆了,剩下一堆瓦礫。」為了避免睡太久的午覺,下午她會移到家附近的閱覽室,她說,「三重最近蓋了很多兩層樓的活動中心,下面有人在唱卡拉OK,有時候很安靜,我會在那裡寫,或者去QK飲料店或附近阿姨開的咖啡店。社區咖啡店很有趣的,我反而不去文青咖啡店。」

之後陳又津想寫家族史,曾經想過的書名是《我的福建爸爸跟我的印尼媽媽》,但一切未定,她還在拿捏虛構或非虛構的可能。年輕的小說家,談話間卻經常提起「大限」兩個字,大概是看多了斷壁殘垣,自然比常人多想一些關於盡頭的事。她也擔心生活費,但更多的是擔心下一本書該怎麼寫,因為不知道媽媽可以工作到哪一天,到時候賺錢的重擔會轉移到她身上,「定個大限,寫到我需要錢的時候。我努力寫到40歲,媽媽真的老了,再努力賺錢。」如果沒有這些顧慮呢?「那就一直寫到不想寫為止,應該是不會有那天。」

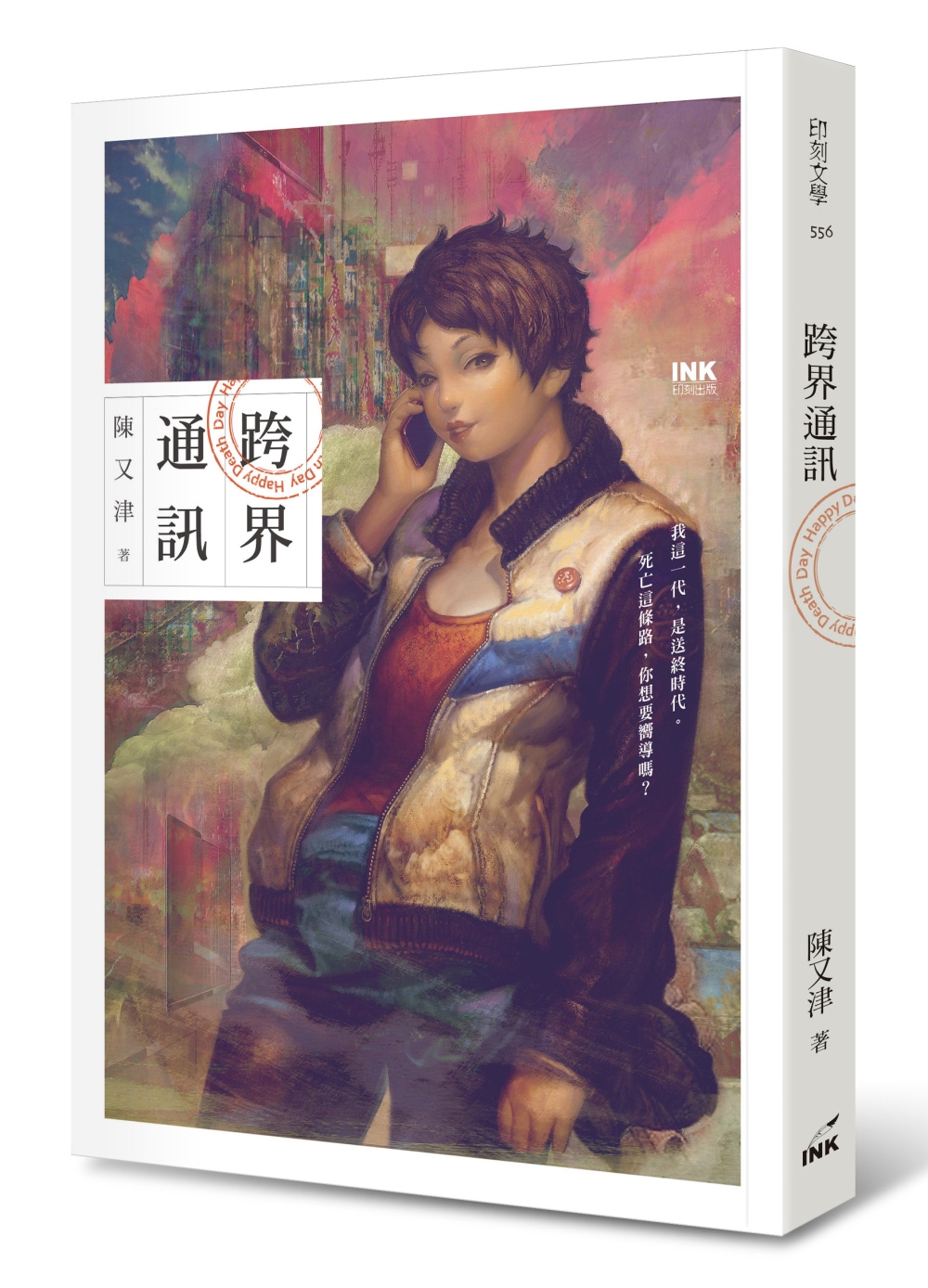

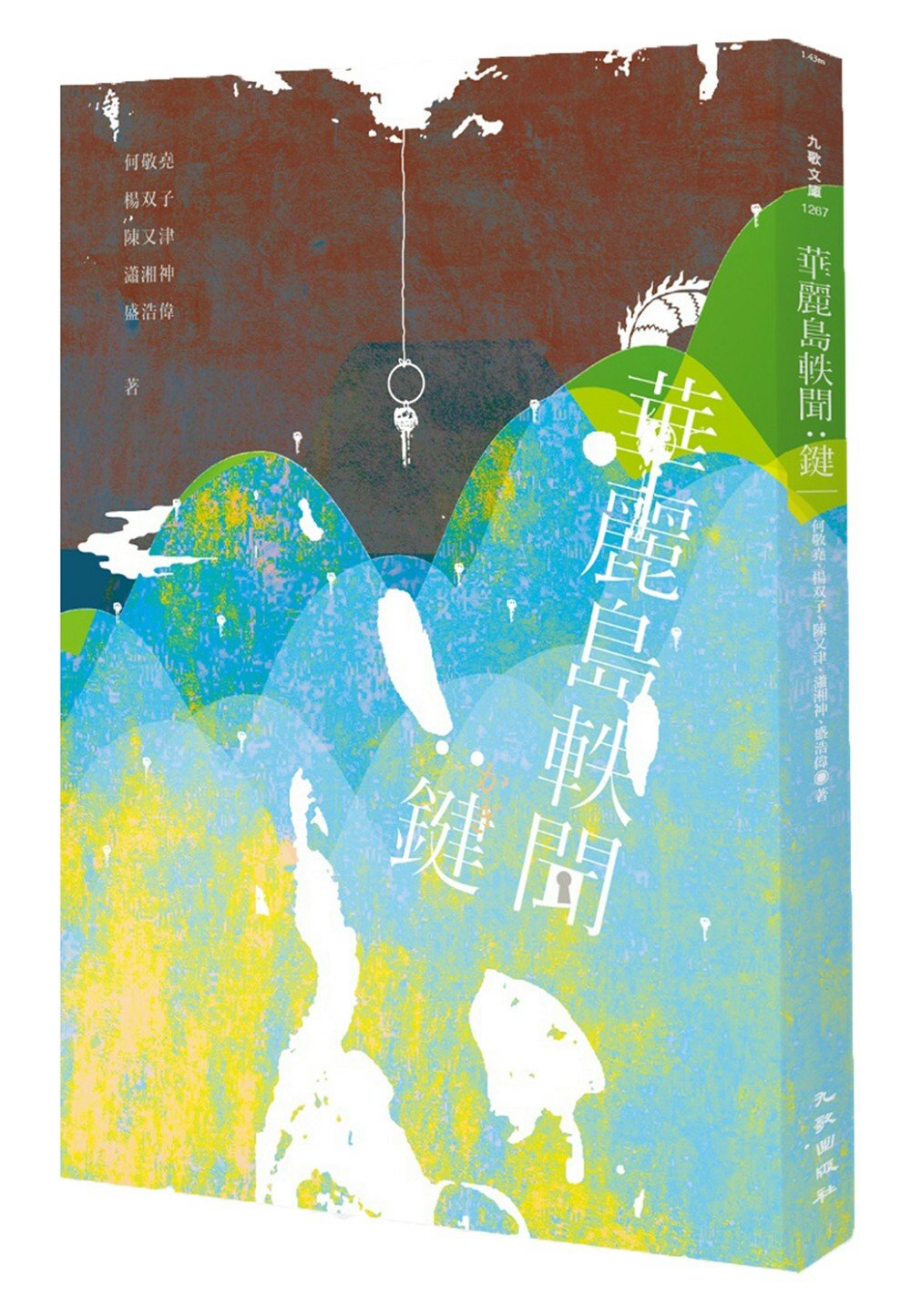

陳又津作品

回文章列表