(採訪=阿虎 攝影=但以理)

(採訪=阿虎 攝影=但以理)「如果有機會採訪到艾可,妳會想要問他什麼?」

「我應該高血壓藥先吞兩顆吧!」

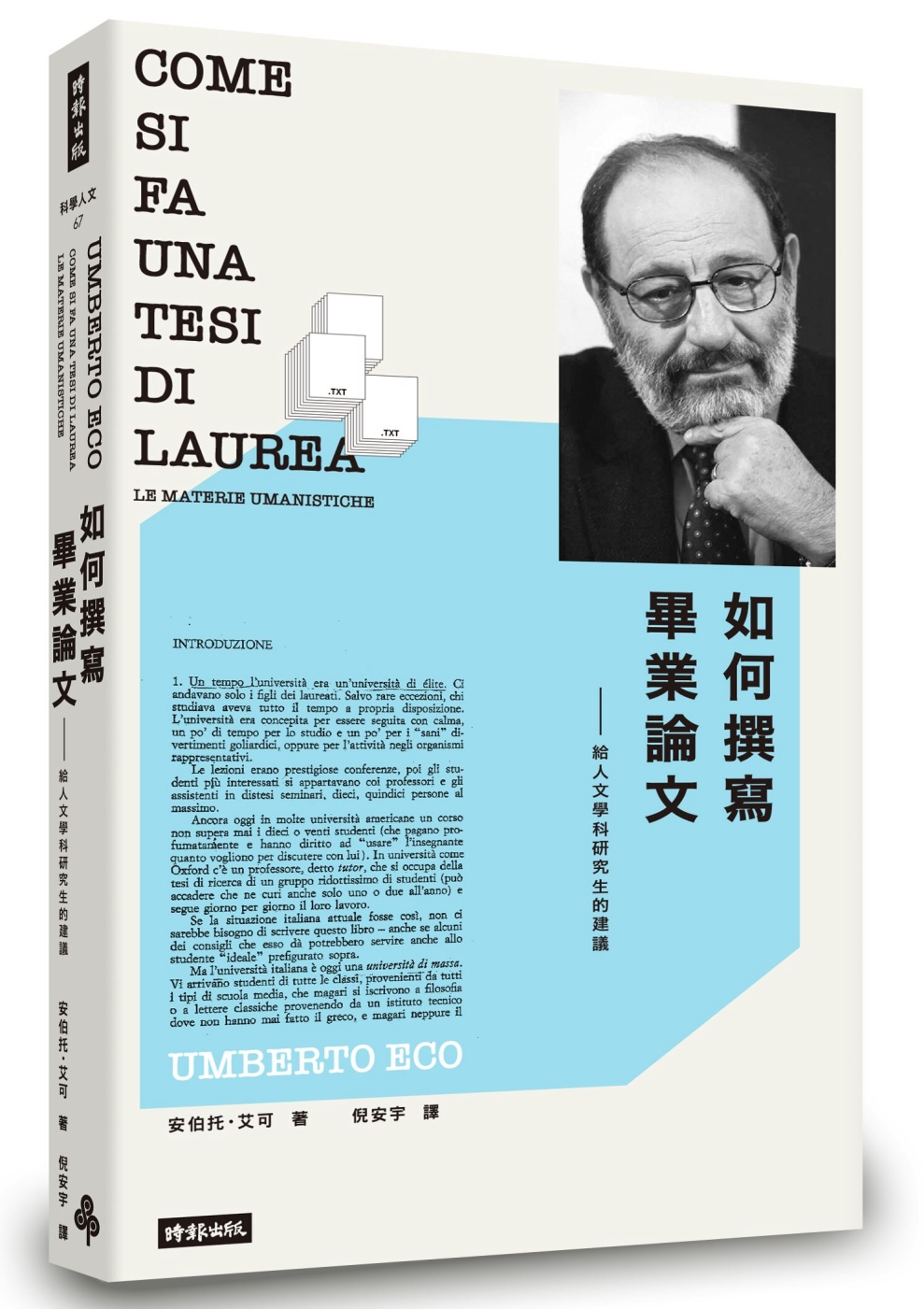

身為一名讀者,當得知安伯托.艾可《玫瑰的名字》即將以義大利文重新翻譯為中文時,無疑是雀躍的。因為多年來,在英、日、法、西班牙文之外的翻譯文學,諸多都是原文譯成英文後,再由英文翻譯為中文。先不論譯文品質,隔著另一種文化,總有種隔岸觀火的錯覺。於是,在還沒閱讀《玫瑰的名字》新譯本的當下,便偏執地認定,自己離作者更近了一些,而在這其中,義大利文譯者倪安宇是那名舵手,帶著我們航向彼岸的文藝復興時代。

或許義大利對你我而言,已經不是陌生世界,然而在倪安宇決定前往義大利深造的1989年,可不是如此。大學時期,她主修大眾傳播,原本打定主意畢業後便隨主修建築的男朋友、現在的先生前往法國深造;未想,甫自法國回國的陳傳興老師卻建議,念建築,理應到義大利。第二天,兩人便決定前往義大利。那是1989年底的事了,如今回想起出國前,父親帶著她到銀行兌換里拉時,銀行行員不解直問:「為什麼要去那麼落後的義大利念書?」她笑著回憶這一幕,當年台灣對義大利這個遙遠國度,所知如此有限。

到了義大利之後,她目不識 ciao。所幸四年大眾傳播的啟蒙,溝通於她而言,便是氧氣。她每天看電視新聞,即便完全摸不著頭緒,仍將新聞主標抄寫下來,並立刻查字典。第二天,再買一份報紙對照自己昨天在電視上看到的新聞內容,查報紙文章上的生字,以此勾勒出該則新聞朦朧的樣貌。到了晚上,再看新聞,再對照。如此日復一日,未久,基本會話便不成問題。

一切好似未加思索,然一旦著陸,她便明白下一步該怎麼走才踏實。

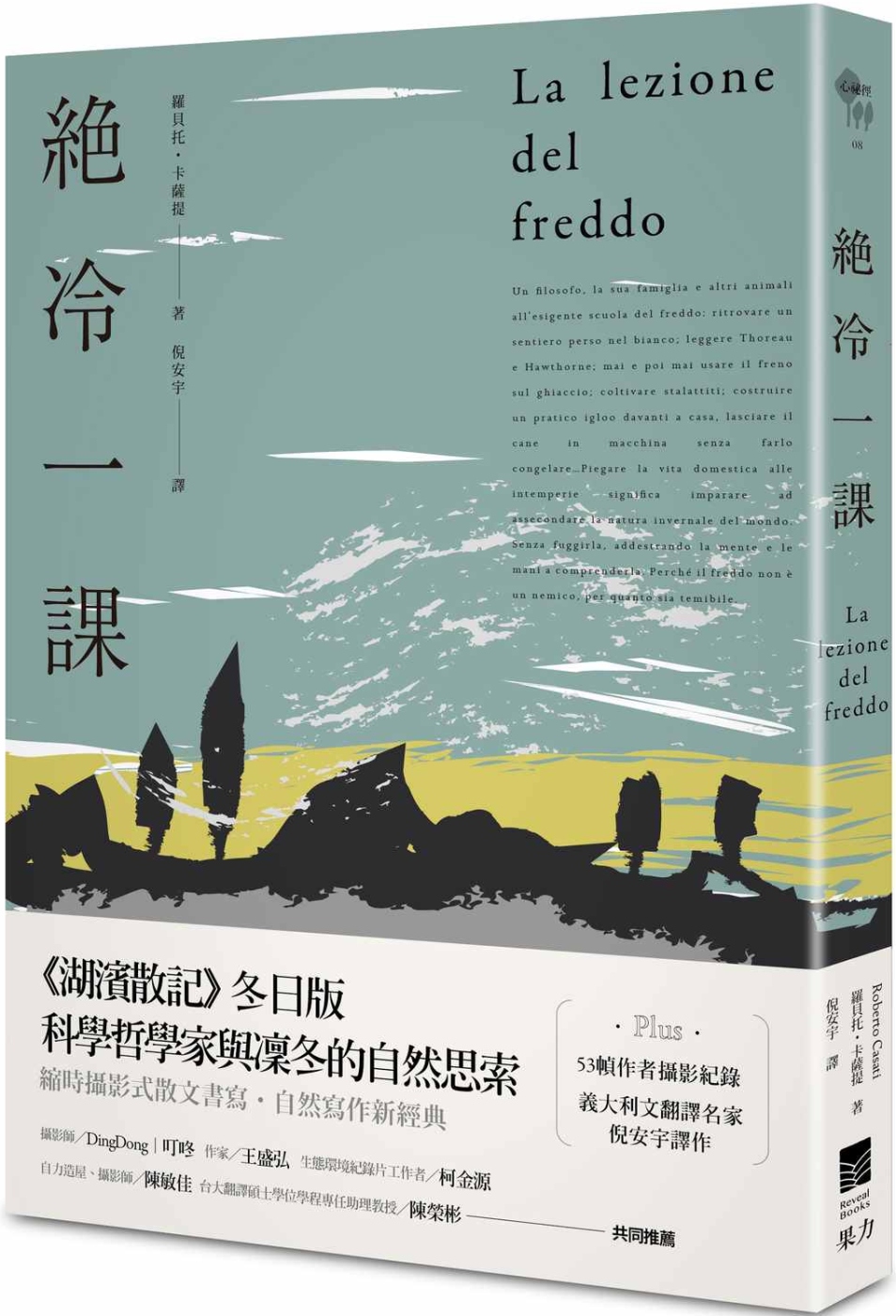

而後,為了補足生活費,她開始投稿台灣報紙副刊,為文介紹她在義大利的所見所聞,諸如獨特的媒體文化、義大利轉型時期的現象以及義大利女性主義初淺的發展歷史。再加上義大利求學期間主修文學,進而促成其對義大利文學的熱愛。一段時間過後,她將這些剪報蒐集起來,寄給國內幾家出版社詢問翻譯的機會。幸運的是,不久便收到當時時報出版總編輯吳繼文回信要請她翻譯《馬可瓦多》,從此開啟了她的翻譯生涯。

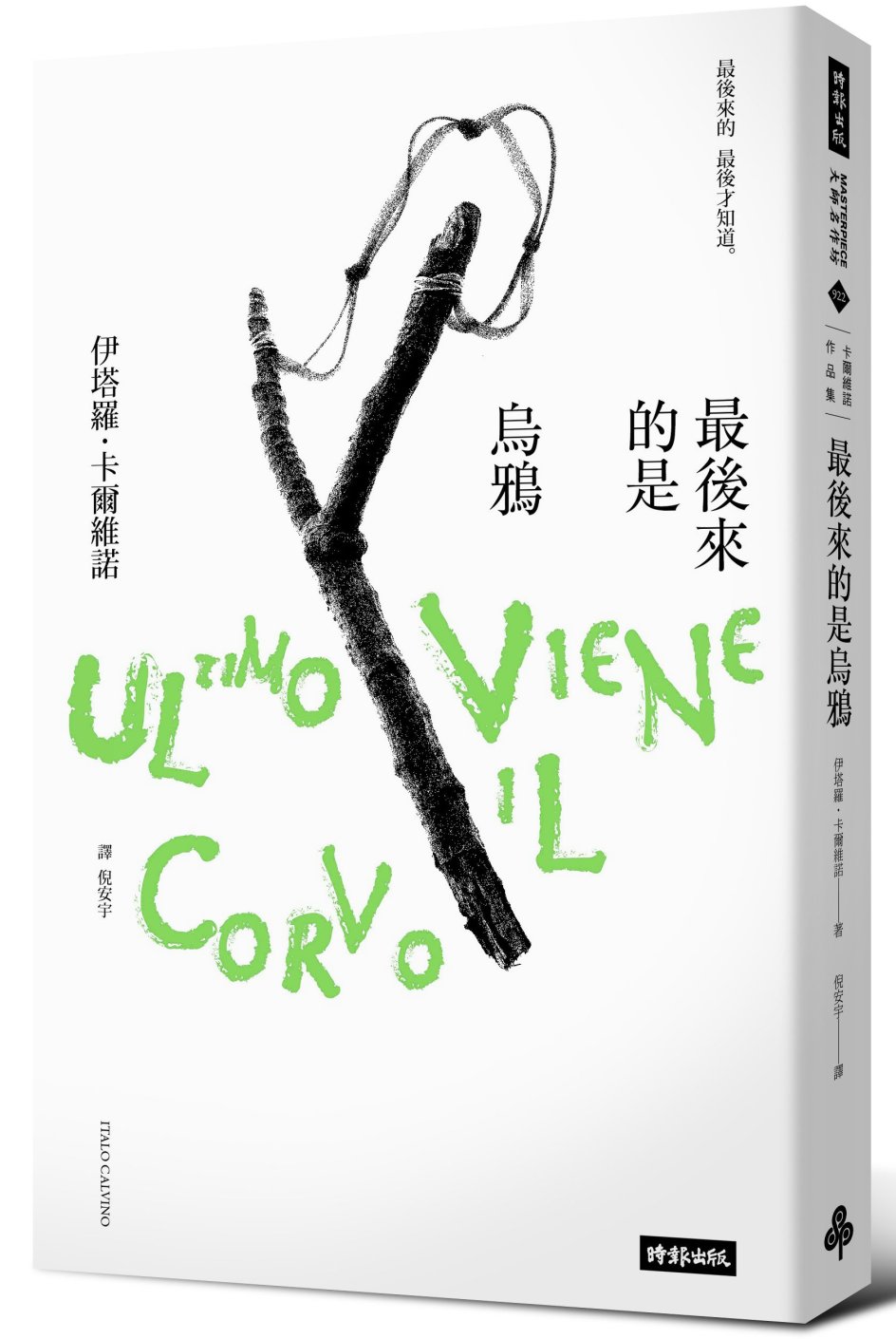

伊塔羅.卡爾維諾的《馬可瓦多》之於倪安宇,不但是試金石,亦是影響她最深的一部作品,影響所及,不僅止於文字帶來的省思,更在於她對人生的態度。向來講話快、看書快、生活以快板演奏的她,在翻譯《馬可瓦多》時,為了充分理解作者要傳達的中心思想,她從速讀到精讀,要求自己放慢閱讀速度,無形間也改變了自己人生的速度。她學會偶爾停下腳步,好好感受讀過的文字、擦身而過的人,也在這其中,她體會到文字裡不同以往的深度及況味。

或許看過《馬可瓦多》的讀者會覺得,內容很是淺顯易懂,《馬可瓦多》至今也的確仍是義大利國中生的指定閱讀書目。然而,也是為了翻譯而精讀的過程讓倪安宇理解到,卡爾維諾透過淺顯的文字,容納了許多深刻的社會真實,例如,下了雨之後,安全島上長了蘑菇,所有人爭想採擷,未想那竟是毒菇。早上搶著採菇的人們,到了晚上在醫院相遇。他以苦中作樂的筆觸表現生活貧窮的人們,如何以荒謬的方式解決生活問題。翻譯就此引領著倪安宇,走向文學更深層的思考及對人生的意義。

倪安宇向來嗜讀帶著批判的作品,卻是翻譯,她得以接觸到不同領域的作家,也體會到同一位作家不同時期的書寫,「這般影響相對淺移默化,讓我更臻成熟。」透過翻譯,她不止改變了自己人生的步調,更進一步透徹了文學的內在及創作的態度。

(攝影/但以理)

如果就一本書的完成而言,讀者是旁觀者,間接透過文字體驗人生。對她而言,譯者在作者與讀者之間所詮釋的,又是什麼角色?她坦言,翻譯過程中,她更照顧到的是作者,「每一位作者的為文風格不同,身為譯者,其實是要變成他的化身,或者我變成他筆下的人物。這意味著:譯者唯一要做的事情是,將自己定位為演員,把劇本讀懂了,了解編劇想說的故事,了解每一個角色在故事中的意義。譯者就是要負起這個責任。」她贊同翻譯是一種文化殖民,若是將其過度中文化,便是一種文化霸凌。除此之外,譯者自身更要大量閱讀不同風格的華文創作,了解中文的各種書寫風格。她記得艾可曾說過,翻譯就是「說幾乎一樣的話」,而這也成了倪安宇譯者生涯的依歸。

依歸,是一種鼓勵與提醒,只是,文字工作絕非全然完美,總有些時候,會遇到來自語言上的挑戰或是個人情緒上的煎熬。

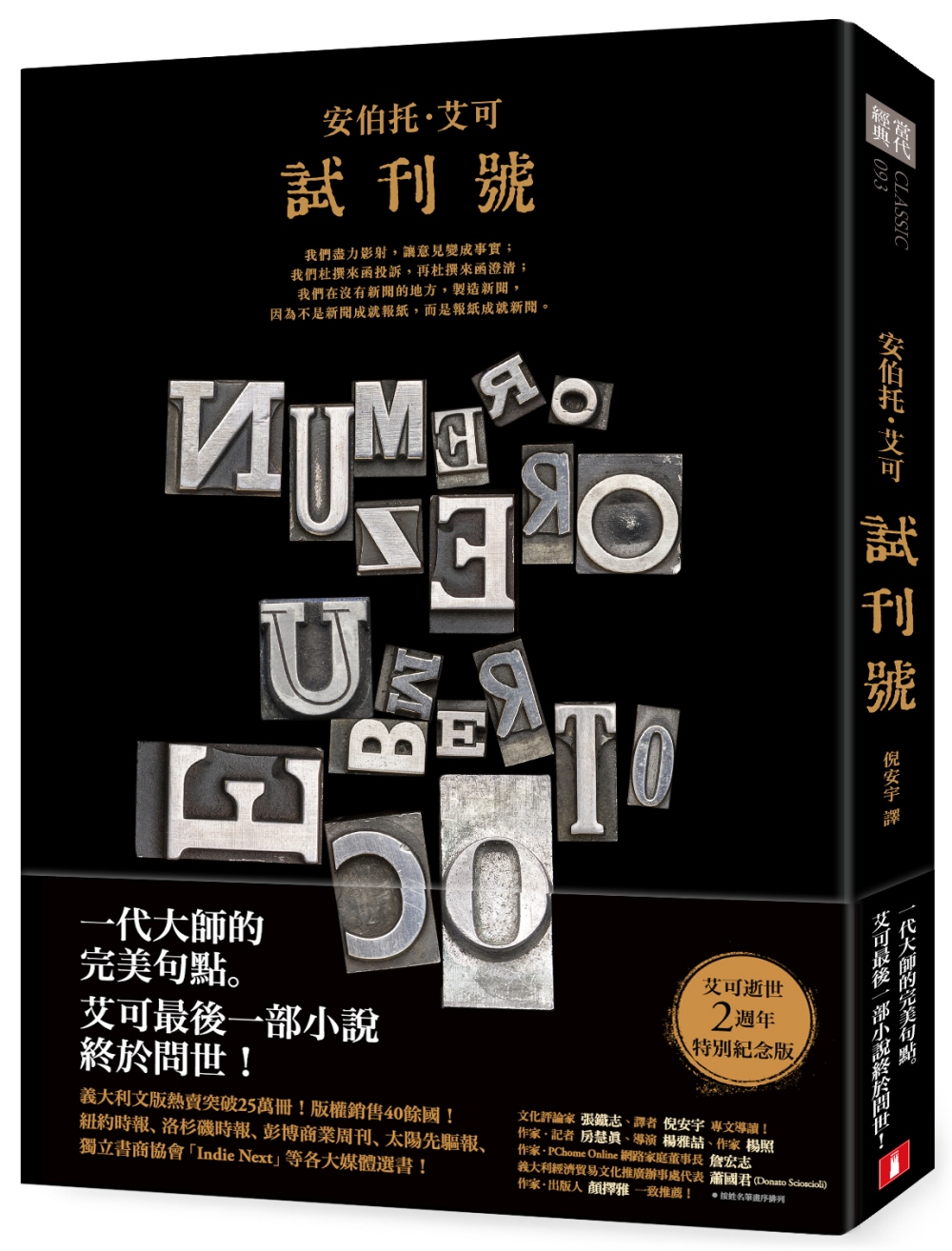

論及語言上的挑戰,倪安宇直言,「艾可老愛找讀者麻煩!」乍聽備感這言論頗為尖銳,但若我們有機會回想,閱讀《玫瑰的名字》時,形容一路猶如披荊斬棘都不為過。原因無他,只在於艾可的刻意為之。倪安宇進一步解釋,艾可曾坦承他創作小說時,前一百頁意在考驗讀者,讓讀者爬山,若讀者想俯瞰山上(書中)壯麗的風景,必須先苦行一段。他先想像出自己心目中的理想讀者,並以這種方式篩選出理想讀者,為他們鑄造出《玫瑰的名字》,並定義這不是寫給大眾的故事。因此有好長一段時間,連艾可自己都難以理解,為何《玫瑰的名字》如此受到眾多讀者愛載。然而,當你咬牙撐過眼前這座山,之後便能輕易體會出深度。也是因為前頭這座山,那過於刁鑽的場景描寫、那過於龐大的符碼書寫、那過於複雜的人物關係,致使往後故事裡的主角言行、情節發展更顯自然而然,作者毋須再多做解釋,因為此時讀者已走在作者構築的教堂裡,猶如自行掌握故事的起承轉合,並在其中軋上一角,或許也能與阿德索說上一句話了。

除此之外,翻譯艾可作品之艱難乃在於譯註份量之多,令人不知所措。孰料,《玫瑰的名字》譯註對於她而言,並非最苦澀,《植物的記憶與藏書樂》才是翹楚。這本書幾乎超過1/3的文字來自譯註,書寫對象又是研究藏書的專業人士。由於原本就對該領域不了解,加上艾可在描述自己書架上的書時,並未註記書名,而是節錄出每本書的某一句話,就算網路再怎麼便利,僅憑書中的蛛絲馬跡,搜尋資料的過程仍令她備感痛苦。那個晚上,倪安字覺得日子好煎熬。她查了不下幾十個譯註,而每條譯註的文字量不過30-40字之間。歷經了八個小時,她卻只完成了三、四百字。又或是書裡某一段俱是虛構的文本,她等於得為這些虛構文本建立基本資料,包括書名、作者、書籍簡介。回想起這些焦慮的夜晚,為了擺脫內心的躁鬱,她一連吃掉一、兩包的洋芋片。她笑說,高熱量的零食,總能在她最焦慮的時刻排解她的不安。

高熱量的零食,總能在她最焦慮的時刻排解不安。(攝影/但以理)

若我們願意回顧,會發現義大利文學在台灣所處的孤寂位置。或許在十幾年前,艾可、卡爾維諾曾讓地中海的熱風徐徐吹向台灣,至今許多人的書架上,仍不乏見到《玫瑰的名字》《帶著鮭魚去旅行》《如果在冬夜,一個旅人》等書;只是多少年過去,時間猶如停滯,少見其他義大利文學作品在台灣面世。此際,《玫瑰的名字》得以重譯,馬靴型的義大利半島,彷彿又來一記蹴球,再次驚動了台灣讀者。倪安宇希望,《玫瑰的名字》是一種可能,足以促使台灣讀者對義大利文學再次投以關愛眼神的可能。

卻不是只有艾可有那樣的力道可以敲醒讀者,倪安宇認為,另一位值得再次彰顯其重要性的,絕對是卡爾維諾。相對於艾可,卡爾維諾的文風更是雋永,尤其他後期前往法國,接觸到羅蘭巴特等不同的理論家,進而觸動他在文學創作的多方嘗試,這類文化交流反映在他的文學創作上,文學不再只是敘述你我之間的故事,而是廣而談及宇宙、他方的讀者,甚至一粒砂。

若有機會,倪安宇期待能重新翻譯卡爾維諾的《如果在冬夜,一個旅人》。正如前述,透過翻譯,她總能更精讀一部作品。雋永的卡爾維諾式創作,她想再多所認識,並理解。談到這裡,倪安宇告訴我們一個有趣的巧合,《如果在冬夜,一個旅人》述及的是讀者所扮演的角色,正好這本書在義大利出版不久,艾可的《讀者的角色》出版。兩位義大利文學界最重量級的人物,不約而同在同一時間埋首於和「讀者」有關的作品,英雄所見略同,不同之處只在於艾可以論述、結構剖析的方式為文,卡爾維諾則以小說表達。

身為一名書迷,又是一名譯者,倪安宇努力讓自己站在最適切的位置,當艾可以精練、細膩的文字描繪一個想像的世界時,她也無聲的將自己折進這些義大利文字裡,折成書中的中世紀教堂、折成阿德索的樣貌、折出人性的貪欲。當中文讀者展開書頁,便讀到了立體的義大利文化精髓。這般角色定位,是她多年的底蘊積累。而對於有心從事翻譯的後進,她衷心祝福,卻也提醒,外文與中文的能力,都必須與時俱進。畢竟,書寫的風格會隨時代與人生經驗不斷改變,新世代的書寫與前一代的書寫勢必不同,即便都是卡爾維諾,早期與晚期的書寫亦有所差異。這是身為一名譯者的基本功與學習態度。

義大利文學中,當然還有許多值得推薦給台灣讀者認識的作者及作品,如《city》作者亞歷山卓.巴瑞科或是《羅馬故事》作者艾伯托.莫拉維亞等。或許如前面所述,在台灣的義大利文學似乎沉寂了好一段時間,而《玫瑰的名字》便是指引的那盞燈,深夜的舵手倪安宇秉燭爬梳著文字,為我們抄寫出深具延展度的義大利文學,一起航向那曾經看不見的城巿。

回文章列表