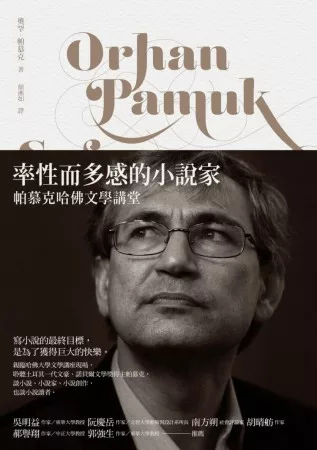

以《我的名字叫紅》《純真博物館》等著作聞名的文學大師帕慕克,在《率性而多感的小說家:帕慕克哈佛文學講堂》一書提出了他的文學意見:我願做個率性而多感的小說家。

身為諾貝爾文學獎得主,帕慕克如何看待大眾小說?為什麼我們有時看得懂小説,有時(其實是常常)看不懂?作家能不能試圖理解讀者的心?創作經歷豐富的帕慕克將提供他與小說的依戀和博鬥經驗。我們也邀請胡晴舫、阮慶岳、郝譽翔、郭強生、吳明益,五位同時具有創作和理論經驗的文學家,一同聊聊帕慕克啟發的靈光,展開閱讀小說的下一步可能。

〔資深讀者|01〕胡晴舫 /

台灣台北生,台大外文系畢業,美國戲劇碩士,寫作包括散文、小說、文化評論,1999年移居香港,著有《城市的憂鬱》《旅人》《我這一代人》《第三人》等書,固定專欄發表於兩岸三地以及新加坡各大中文媒體。2010年起,旅居東京。

Q1. 帕慕克著作中,你印象最深的一段話是?

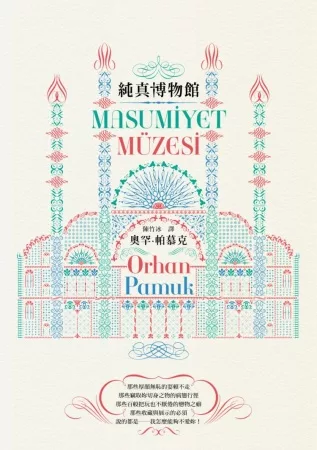

胡晴舫:「那是我一生最幸福的時刻,而我卻不知道。」——《純真博物館》全書第一句。

「讓所有人知道,我的一生過得很幸福。」——《純真博物館》最後一句話

Q2. 為什麼喜歡帕慕克?他對你有什麼影響嗎?

胡晴舫:帕慕克的小說就像貫穿他家鄉伊斯坦堡的那條博斯普魯斯海峽,跨在兩塊重要大陸的交接處之上,躺在兩支迥異乃至時時衝突對抗的古老文明系統之下,終年翻滾著歷史的波濤,夏日白浪粼粼,隆冬白雪皚皚,壯闊的帝國曾發跡於此,也在此傾圮,竟終至無跡可尋;唯一不變的是,帕慕克孩提時代就透過一扇霧濛濛窗子所感受到並從此終生揮之不去的「呼愁」,就像海峽水面上時常升起的薄薄水霧,那不是憂鬱,而是城市的氣質、回憶的氤氳,無法傾描述卻能敏銳感知的崇高情感,乃是人生哀愁所散發出來的淡淡喜悅,一種能夠將憂傷昇華、把人淨化的「黑色激情」。

我們敬重一名作家,因為他小說技巧嫻熟,著作等身,也或者因為他得過諾貝爾文學獎。我們卻未見得因為同樣理由而愛慕他。我想,愛上一名作家,就像愛上一座城市,你只想不斷活在他用文字創造出來的時空裡,每翻一頁,便迫不亟待投身小說迷宮,尋訪私密角落,坐進每間咖啡館往外看,又從每條街巷往商店櫥窗裡望,戀戀不捨,觀察並企圖記憶他擺在你眼前的全部人事物。如同帕慕克描述他與哥哥如何迷戀上一名播音員的球賽廣播,與「記者的聲音、語言發展出一種非常親近而私密的關係」,並因這種緊密關係而感到欣喜。每次自己喜愛的作家出了一本新書,讀者就像收到一封老友寄來的長信。

帕慕克曾說,他的不快樂自人生保護了他;而,他的小說自這個不快樂的塵世保護了我的人生。

Q3. 帕慕克的所有著作,你鍾愛哪一本?

胡晴舫:我相信,《純真博物館》是本世紀最偉大的愛情小說之一,而且二十一世紀才開始幾年,帕慕克就寫出來了。開頭第一句話和結尾最後一句:「那是我一生最幸福的時刻,而我卻不知道」,「讓所有人知道,我的一生過得很幸福」尤其第一句話,文學光彩直逼《雙城記》的「那是最好的時代,也是最壞的時代」。

Q4. 以帕慕克之名,請推薦相關的作家作品

1. 《平和的心靈》(A Mind at Peace)╱現代土耳其作家坦比納(Ahmet Hamdi Tanpinar)。

2. 《阿塔圖︰現代土耳其國父傳記》(Ataturk)╱派屈克.金恩羅斯(Patrick Kinross)。

3. 《無翼之鳥》(Birds Without Wings)╱路易斯.德.貝尼耶荷(Louis de Bernieres)。

回文章列表