李昂寫過多篇呈現同志人物或情節的小說,而《禁色的暗夜》收錄了三篇:〈回顧〉(1972),〈莫春〉(1975)和〈禁色的愛〉(1989)。這三篇恰好各自展現了三種說故事的「敘述聲音」:第一篇採第一人稱,「口口聲聲都是我」;第二篇採第三人稱,即寫「她如何他如何」;第三篇採「後設小說」的形式,由小說中的女性好事者為敘述者,笑看1980年代的台灣和美國男同志。

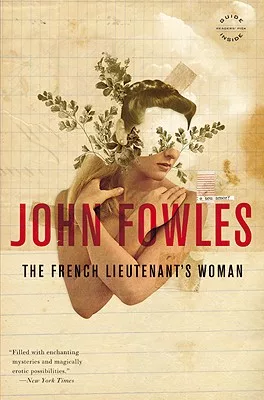

後設小說是台灣1980,1990年代流行過,為美國文化潮流影響台灣文壇的代表性地標。後設小說中的敘事者不再偽裝成真誠的「我」,或客觀看「他」的旁觀者,反而「跳痛」高談小說內外的人事物,讓讀者覺得違和。影響台灣的代表作之一為《法國中尉的女人》,並改編為奧斯卡影后梅姨主演的同名電影。

敘述聲音決定了小說文本本身跟讀者之間的親密感,而這種親密感被視為理所當然的台灣同志文學特色。讀者總是自覺或不自覺地期待同志文學讓讀者覺得親密而動人,但讀者並不一定會這樣期許其他文學(即,異性戀文學)。第一人稱看起來是「我手寫我口寫我心寫我性」,給人親切坦誠印象。以上〈回顧〉一篇中,女學生主人翁用「日記體」的格式,回顧大女孩大男孩各自排列組合的同性戀異性戀試探。第一人稱和日記體都營造「自剖」的親密感,同時誘引作者和讀者進入一個比較能夠述說同性情愛的空間,也容易讓讀者感動或感同身受:邱妙津的代表作就是好例子。文學獎投稿、網路創作,通俗情色文學頻繁借用日記體,無非都恰好倚重了日記體的妙處。

我本人特別愛讀的〈莫春〉,不用日記體的第一人稱而用第三人稱述說女主人翁的性冒險。如果〈回顧〉中的「行車記錄器」安裝在「我」裡頭(行車紀錄器在台灣正紅,故借用這譬喻),方便「我」用女學生的目光頻繁凝視女同學的肉體,那麼〈莫春〉中的行車記錄器懸置半空中,不屬於任何人物,冷眼旁觀女主人翁的異性戀戰蹟。乍看之下,第一人稱深入「我」的心聲,而第三人稱從「我」的內心抽離,然而正因為抽離了所以可以伺機再次推近鏡頭,zoom out 和zoom in。

〈莫春〉的敘述聲音常有意或無意略去主詞「她」,於是女主角的作為常給人六神無主(無主詞)的恍神感,讓人有時分不清小說是在寫她還是我,或是「誤」將「讀者」代入我的位置。這種恍神感覺正好扣應了女主人翁的偉大航道:糊裡糊塗跟女友分手,陷入現任男友的性冒險,卻又引誘過路無辜男同志。

以上討論回應了小說寫作者總要面對的問題:該用「我」還是「她/他」貫穿作品?以李昂作品為例,「我」看來必定貼近人心,而「她」在靈活調度的情況下也不會輸給「我」,也可以拉近角色和讀者的關係。

為了聚焦在敘述聲音上頭,我要馬上跳到〈禁色的愛〉。我目前還沒有細論〈莫春〉中的「層次感」──異性戀和同性戀如何層疊在一起──只能找機會再談。

從作者自序可以看出她編選《禁色的烈愛》小說集很有自覺,但她未必自覺選了三篇敘述聲音大異的同性戀小說合為一冊。如果〈莫春〉的敘述聲音看起來比〈回顧〉抽離人物和讀者,那麼〈禁色的愛〉就更加抽離,抽離到讀者難以介入的狀態。文中的行車記錄器這回放在一個賤嘴女子身上:她愛賣弄英文和美國經驗,喜歡談論男同志八卦,而且嘴吧賤。透過賤嘴女子,讀者得以獲悉一對男同志伴侶(一白人,一台人)在美國的「開放關係」(open relationship,指兩人雖然在一起但仍可各自打野食)。他們利用1980年代美國和台灣的差距,在台北新公園勾引另一台灣男同志的身體和情感,讓美國男「做主」台灣男「當奴」。這種異國多角戀大可以寫得傷感淒厲,但一經過敘述者從中作梗,角色跟讀者隔得很遠,不容易觸動讀者。跟〈回顧〉〈莫春〉相比,〈禁色的愛〉是「很不好看」的──都是賤嘴敘述者的「錯」。

〈禁色的愛〉屬於1980年代的後設小說,而後設小說本來就無意端出好看的小說取悅讀者。後設小說挑戰了小說既有的常規(要讀者入戲,感同身受)。 如果同志文學追求各種自由,我們也可以藉著苦讀〈禁色的愛〉思考同志文學有沒有免於感動的自由。

〈禁色的愛〉曝露了台美之間的經濟差距。美國的經濟強勢除了明寫在小說「情節」中,也銘刻在後設小說「文體」上。

另,〈禁色的愛〉題目難免讓人聯想三島由紀夫的男同志小說:《禁色》。

紀大偉

美國加州大學洛杉磯分校比較文學博士。作品曾獲聯合報文學獎中篇小說首獎與極短篇首獎等。著有短篇小說集《感官世界》、中短篇小說集《膜》,以及評論集《晚安巴比倫:網路世代的性慾、異議與政治閱讀》,編有文集《酷兒啟示錄:台灣QUEER論述讀本》、《酷兒狂歡節:台灣QUEER文學讀本》,並譯有小說《蜘蛛女之吻》、《分成兩半的子爵》、《樹上的男爵》、《不存在的騎士》、《蛛巢小徑》、《在荒島上遇見狄更斯》等多種。現為國立政治大學台灣文學研究所專任助理教授。

回文章列表