正式政權移交已經過去20年。你認識的香港,變了嗎?

看看在地人們,怎麼說。

文╱沈意卿

米香

因忘性旺盛,童年第一次與父母來香港的經歷在一個畫面也沒有,只留下一個沒對大人言說,也未曾證實的錯誤結論:香港的飯怎麼特別香?是了,一定是香港的水不一樣!

這種五歲前才有的半套科學精神:大膽假設,從不求證的奇異聯想深深的留在腦海,直到上了小學,家附近開了間紅通通的港式燒臘三寶飯也沒結束。與其他外來料理一樣,台灣早期的港式食肆因為方便或順應食客,還是用了日本米,更加深了我荒謬的「香港飯香只因香江」的想法,直到十二歲後到加拿大遇見道地香港美食才結束。

香港飯香自然不是因為水不一樣,而是用的是泰國茉莉香米。那與日本米相較下黏性不足,硬度有餘的口感與香氣始終為我心愛。當年溫哥華還是香港移民的天下,還來不及想台灣料理,已經一頭栽進香港的飲食世界:無論是賣點心早茶的茶樓,辦海鮮喜宴的酒樓,還是庶民快餐茶餐廳應有盡有,一樣不差。

香港不但是貨品交易的港口,也是文化與人才迅速流通的地方。移民各地的師傅把港式餐飲文化帶到各方,成了華人學生在各個城市的唐人街家鄉菜。我們與碰巧出現紐約的老友約週日中午飲茶,在陰雨的倫敦躲進飯堂吃枝竹羊腩。

就這樣,旅居香港前,香港先暗暗征服了我的舌頭,從胃腸下手收服了我的腦。等到世界繞了一大圈,再坐在這個沒有畫面記憶的城市,面前這一碗細長香米、不動聲色的老火湯,輕易激起我在各地累積起的扭曲鄉愁:出走的,回來的,移動的,留下的,這層層的異鄉便是我的故鄉。

我留了下來,不覺五年。

茶濃

「喝什麼?」

「一杯奶茶,一杯咖啡。」

「好,鴛鴦打散!」

被我稱為「港式希臘悲劇」的水吧呼叫法連許多本地人都沒聽過,來自某日拜訪銅鑼灣《金藍湖》茶餐廳的經歷。鴛鴦,可能是台灣人最熟悉的茶餐廳創意,一半濃郁的絲襪奶茶(網包住巨量茶葉反覆沖泡得名)、一半咖啡,咖啡因含量比雙倍意式濃縮咖啡還濃,絕對足夠讓你應付一天壓力。而就像這杯有茶有咖啡,又冠了個妙名的醒神飲料,茶餐廳充滿著香港市民精神的縮影:東西混雜、靈活變通、效率飛速、橫生創意。

除了這沒什麼人知道的「鴛鴦打散」,還有各種通用術語:「和尚跳水」是滾水蛋(迅捷簡化版水波蛋poached egg,把生蛋打進一杯熱水,瞬間燙熟蛋白,顧客可自己加糖加煉奶),「飛砂走奶」是去糖去奶,「茶走、啡走」是以煉奶代替糖,「檸啡」是加了檸檬的咖啡,「杏霜」是杏仁牛奶,「206」是加了檸檬的熱可樂「熱檸樂」,「黒牛」是可樂上一球巧克力冰淇淋…… 這還只是飲料,食物呢?「飛邊」是三明治去土司皮,「烘底」是土司要烤過,「走油」是不要上奶油,「油多」不是加奶油而是奶油土司,「靚仔(帥哥)」是白飯,「靚女(美女)」是白粥,「打爛」是炒飯,「下火」是皮蛋瘦肉粥……

琳琅滿目的不只術語,食物種類一樣花招百出。茶餐廳主要由三種原型結合而來:唐樓腳下賣飲品麵包的冰室、類似熱炒路邊攤的大排檔、19世紀中從廣州洋行廚房出發,一路發展成百年後在香港發揚光大的中式西餐廳。茶餐廳是三者的融和體。於是菜單有冰室的三明治、菠蘿包、紅豆冰,有大牌檔的各式中式快炒熱煲,有中式西餐廳裡的豉油(醬油)西餐,再加入東南亞華人帶回來的海南雞飯,還有與術語一樣百花齊放,各家發揮各表,只有想不出,沒有做不到的各路創意料理。

在這裡,沙嗲牛肉放上泡麵加小餐包是早餐,豬牛魚排厚切火腿層層疊疊還放上了鳳梨的是大雜排;傳統的魚蛋雲呑粉麵能放進新來乍到的泰國冬陰公或川式麻辣湯底,淋在飯山上的義大利肉醬中間打了顆生蛋黃叫火山燴飯,這萬國料理於此其樂融融的景象保證你無論去過幾次,都會被這瘋狂的混合宇宙搞得心蕩神搖。

人轉

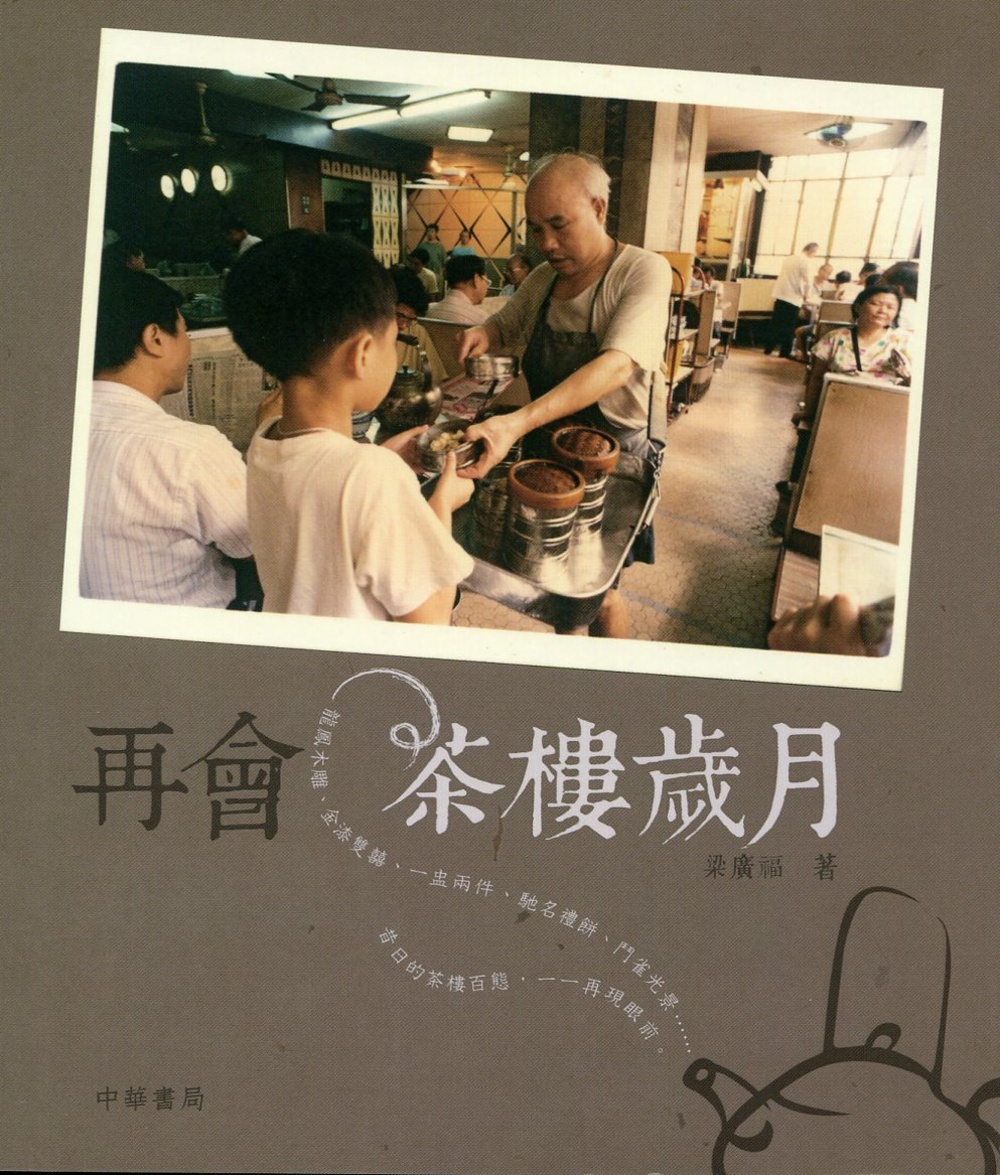

在不停革新進化的茶餐廳外,另一種融合正在發生。曾經分庭抗禮的茶樓與酒樓都成了「大皇宮」。茶樓的古老前身是武俠片裡能看見的「茶寮」,是來去的人們坐下歇息,喝杯茶吃個包的簡陋竹棚。清末民初在廣州逐漸發展成服務勞工,一壺茶配兩種點心只收20分錢的路邊茶館,渾名二厘館。設在二樓相對通風,佈置風雅舒適,收費也加倍的則叫茶居。樓上樓下逐漸演變成今日的粵式飲茶,開始只在白天營業,只有包點,沒有碟菜。而所謂的酒家酒樓,則是晚上官員商人設宴風月的地方,擺設和菜品都精緻豪華。

上世紀中,無論茶樓酒樓都純粹是男人的公共空間,是沒有電話時找工作、找房子、談生意、等消息的地方。

60年代工業化,逐漸有女性出現在工廠工作,60年代末港九(香港與九龍)飲食工會大罷工,才有女性開始在茶樓工作。曾經由點心師傅掛在雙肩上的大鐵盤有了女性的加入,背著鐵盆太辛苦,便演變成點心推車。80年代茶樓盛行時,一家茶樓往往有20台載著各類不同茶點的點心車穿梭桌間 - 有載著一碟碟各式腸粉的、載著裝著各式燒賣蝦餃鳳爪排骨的小竹籠的、車上有小鐵板能現場煎蘿蔔糕芋頭糕的、兩口深鍋不同配料能立即做出各式粥品的、一層層透明櫃子裝著馬蹄、蛋塔、芝麻糕等甜品的,一籠往往只有三四件,一餐下來能嘗試各種小點。一邊喝茶聊天,一邊看著推過的點心車慢慢物色下一道,幾乎是所有香港人共有的回憶。

不時有途經香港或來訪的友人評論香港的服務態度,好聽點是嘖嘖稱奇,實在點是頗有委屈。倒是很少有人提起他們身懷絕技。如果你記得《一代宗師》裡的一線天埋伏在髮廊,也別忘記李小龍片中常出現於酒樓。倒不是說態度不好會遭拳打腳踢,而是曾這些白衣黒褲工夫鞋,肩上掛條「祝君早安」白毛巾,被尊稱為「茶博士」的侍應,往往雙手為客人添上熱水的同時,嘴裡與看著報紙電視的客人暢談天下局勢,一邊觀八方辨識暗號:指著鼻子是香片,指著嘴是水仙,指著耳朵是普洱,指著眉頭是壽眉。高人哪能隨你呼來喚去。

隨著租金瘋漲,茶樓酒樓早已合一。若不是集團化,便一天天消失。老夥計早已不再白衣黒褲,穿上了酒樓集團的統一制服;推著車的妙齡「點心皇后」早已不是妙齡少女,車推著推著推進了歷史,只有寥寥幾家老茶樓還會出現。懷念嗎?或許有些,擔心嗎?絕對不會。香港就是個這樣的城市,舊的去了,自然有新的浮上來,你以為它消失了,它卻早遠渡重洋,流轉各地,帶著像我一樣的人回到這裡。

沈意卿

台灣出生,加拿大長大。藝術史與文化評論本科,曾任職廣告、雜誌、網路等媒體。樂觀的小絕望機,追求黑暗中的樂趣。著有短篇小說集《那些殺死你的都並不致命》、散文集《桃紅柳綠,生張熟李》,譯作《咿咿咿》。

回文章列表