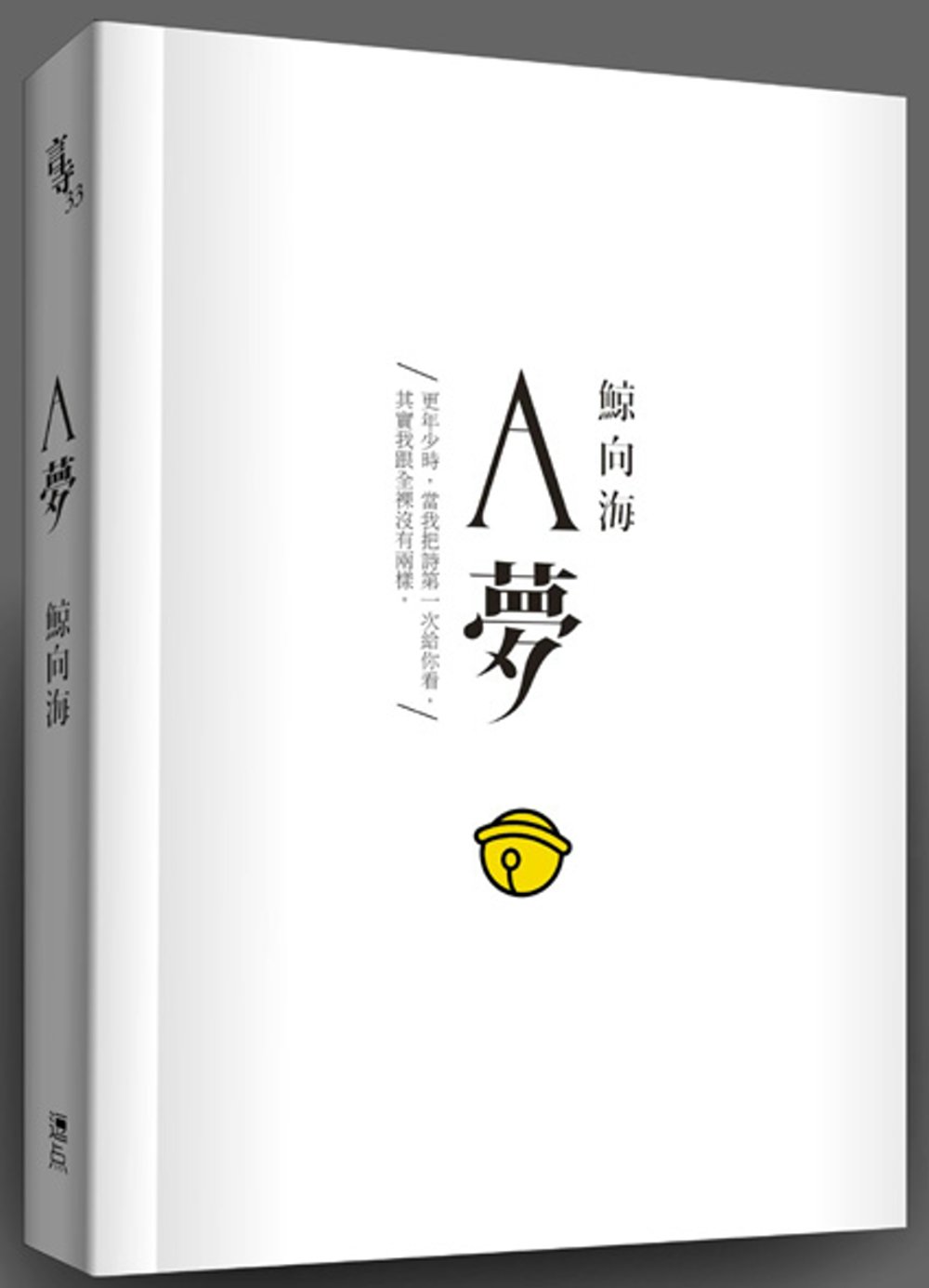

幾經修改,最後還是把色色的部分全部刪掉,重新來過。寫鯨向海不見得非要觸及蜂蜜或奶昔一類流淌之物,畢竟他也寫下過「純白雨季/群羊善牧/以神的主題/剔透穿越街景」這樣的〈清明〉作品。但要想談《A夢》,那就比較難了,尤其在寒流來襲時刻,不理陽光敲窗,堅持窩在被子裡,試圖延長腦中雷電錯接日常某些高昂的想像,人生所求有時不過這類幻覺的行列,「在即將熄滅的夢醒之前/已經能夠緊緊抱擁你/撲進/一團我自己的烈火」。

正像是一朵〈疑雲〉:「站在疑雲裡感覺/有東西向胸襟靠近/越來越近/隨時要斷電了/電力荒涼/剩下最後一格」,《A夢》也是一朵水氣飽滿的雲,整個白天在頭頂飄來飄去,入夜了就降成雨,為乾燥的世界充電,畢竟「雨滴中深藏著海洋」,這事由鯨向海來解釋又格外具說服力,一滴雨一海洋,一場雨一宇宙,「如遠方一隻紙袋/冒雨的/一千萬種想法/不斷飛翔/卻是不帶著任何期待的」,一路讀下來真覺得雨根本是靈感的盛宴,吃飽喝足,人都會變得善良。

提到《A夢》,也不能不提大雄。不是鯨向海的同名作,而是「午睡的天才」大雄。在寫《小朋友》時,我腦中重複出現一個不見得真實的畫面,是大雄逃家到他慣常挨揍和漏接棒球的一方空地,躲在三根巨大空心水泥圓柱裡,雨在外頭下著,堅定他不回家的決心,徹夜陪伴他。除去哆啦A夢的四次元口袋,我總想,那彷彿躺下來之瑪莉兄弟水管通道的藏身處,其實也是他另一個神奇的不存在之物,送給笨笨但其實很善良的他。善良是一種可貴的品格,理應值得真心的回饋——你知道的,問題都出在「理應」這兩個字,往往緊接著相反的結果。

在《為什麼靜香一定要嫁給大雄:從哆啦A夢發覺日常生活不思議》這本書名超長、很像在開玩笑的社會學分析書籍裡,提到了哆啦A夢從不到學校拯救大雄的矛盾,其實也是看過卡通的人絕對有過的念頭:那些道具要是交到我手上,肯定能有更好用途。

但我們沒有那些道具。我們只有人生,只有夢,只有雨,有些人擁有詩,有些人能看見更多顏色,但在所有的不同之中,我們都像大雄一樣,在必須往不存在之物躲藏時,默默祈禱一次雨夜的報恩。

〈雨夜的報恩〉

(收錄於鯨向海詩集《A夢》)

雨不恨我

雨還舔舔我

暗示我們之間有特殊關係

那是小時候

我伸手

拯救的那滴注定墜毀的雨

前來報恩嗎

層出不窮的浪

層出不窮的罪

我外表沉靜如暗礁

內心其實很多閃電

每次讀詩讀到被電擊

我便知道

那是

被我寫過的文字

幻化成整座雨夜

前來報恩了

湖南蟲

1981年生,台北人。淡水商工資處科、樹德科技大學企管系畢業。得過一些文學獎,入選過一些選集。著有散文集《小朋友》《昨天是世界末日》、詩集《一起移動》。經營個人新聞台「頹廢的下午」。

回文章列表