顧城的詩至今仍具有極大影響力,他留下許多名句經常為人們引用,包括:

黑夜給了我黑色的眼睛/我卻用它尋找光明

──〈一代人〉

一切都明明白白/但我們仍匆匆錯過/因為你相信命運/因為我懷疑生活……

──〈錯過〉

我覺得/你看我時很遠/你看雲時很近。

──〈遠和近〉

文╱吳俞萱

最初,只有愛情。

那時還沒有《回家》。我在阿翁的課堂上讀到〈麥田〉,無法抵禦龐大而幽微的顫動從詩的某處以整個群落的力量撞擊而來。當下我非常哀傷,像是終於醒來。於是每日讀顧城的自選集《海籃》和《顧城詩全編》,一字一字讀出聲來,一首一首錄音。起床刷牙的時候聽,穿越大霧上學的時候聽,散步去飯館的時候聽,洗澡的時候聽,入睡前也讓他為我掩上這世界。我不喜歡自己的聲音,但我沒有別的方法了。沒有別的方法可以無時無刻跟他在一起。

唸了錄,錄了聽,聽了重唸重錄。我時時掛著耳機,聽顧城的詩。分辨每一詩行,還能用怎樣的輕重、怎樣的波動,貼近他一如我們無別?

「使我們相戀的╱是共同的苦痛╱而不是狂歡」,那狂歡之前要沉默多久,才能撐開足夠的空隙,令痛苦平躺下來?當他回想逝去的老祖母而終於知道了「死亡的無能╱它像一聲哨╱那麼短暫╱球場上的白線已模糊不清」,我該用什麼樣的篤定,不去抵抗死亡的秩序,輕而悠遠地接通他的悟?

19歲的心願不過就是擁有時間在響、死貼住風,那樣的聲音。而一切多麼遠了。那個夏天還在拖延,那個聲音已經停止。顧城說,我們不去讀世界,世界也在讀我們。我們早被世界借走了,它不會放回原處。離去的人揮揮手,也許並沒有想到,在字行稀疏的地方,不應當讀出聲音。

那時我也抄寫顧城的詩句,放學就溜進圖書館人煙稀少的書架之間,偷偷翻開各種書冊,埋藏筆跡未乾的詩行。從不知道,有誰讀到?我最常默寫〈微微的希望〉:「沒有別的╱只希望草能夠延長╱它的影子」;還有〈墓床〉:「人時已盡,人世很長╱我在中間應當休息╱走過的人說樹枝低了╱走過的人說樹枝在長」。多年後,當我早已遺忘,從前埋下的炸彈紛紛拋回。我收到一封封陌生的來信,說他們讀了顧城,而後認出了我的字跡。

我回他們:愛的時候,死是平常的事。

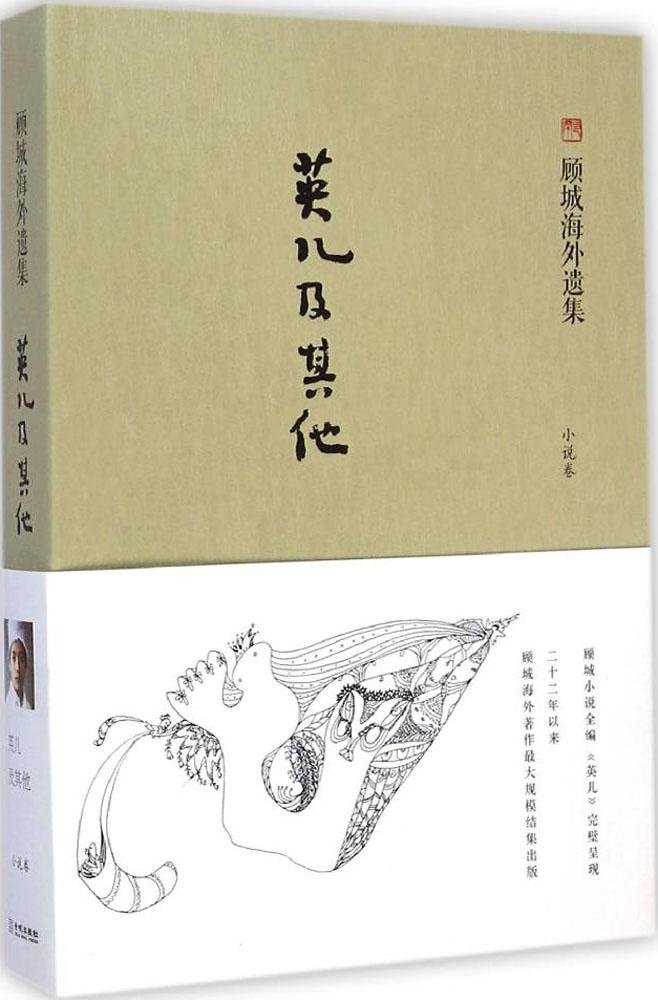

仍是顧城的句子。來自我20歲放在枕邊的《英兒》。當時我承擔不了那麼退無可退的愛與撕裂,一日讀幾行就掉入深淵。顧城於我就像圓邊帽於他,阻隔了世界,留住了情感的純粹。而《英兒》是刀鋒的帽緣,此後我再無法摘落,無法不持守那樣的愛與撕裂。承認深淵,不過就是自己的真實。

大學畢業那年,我從《顧城詩全編》挑出喜愛的詩,做了一本顧城詩集,送給身邊的朋友。詩集封面,我印了顧城的畫。那幾年,在他的愛戀中活著,不去問命運知道的事。現在我明白,最初要的是活在上邊有天的世界──

你用不著

拿照片

拿語言

拿煙

微微一藍

天

藍過來了

吳俞萱

寫詩,跳舞。著有詩集《交換愛人的肋骨》,電影文集《隨地腐朽:小影迷的99封情書》,攝影詩集《沒有名字的世界》,攝影札記《居無》。

回文章列表