(攝影/陳佩芸)

(攝影/陳佩芸)

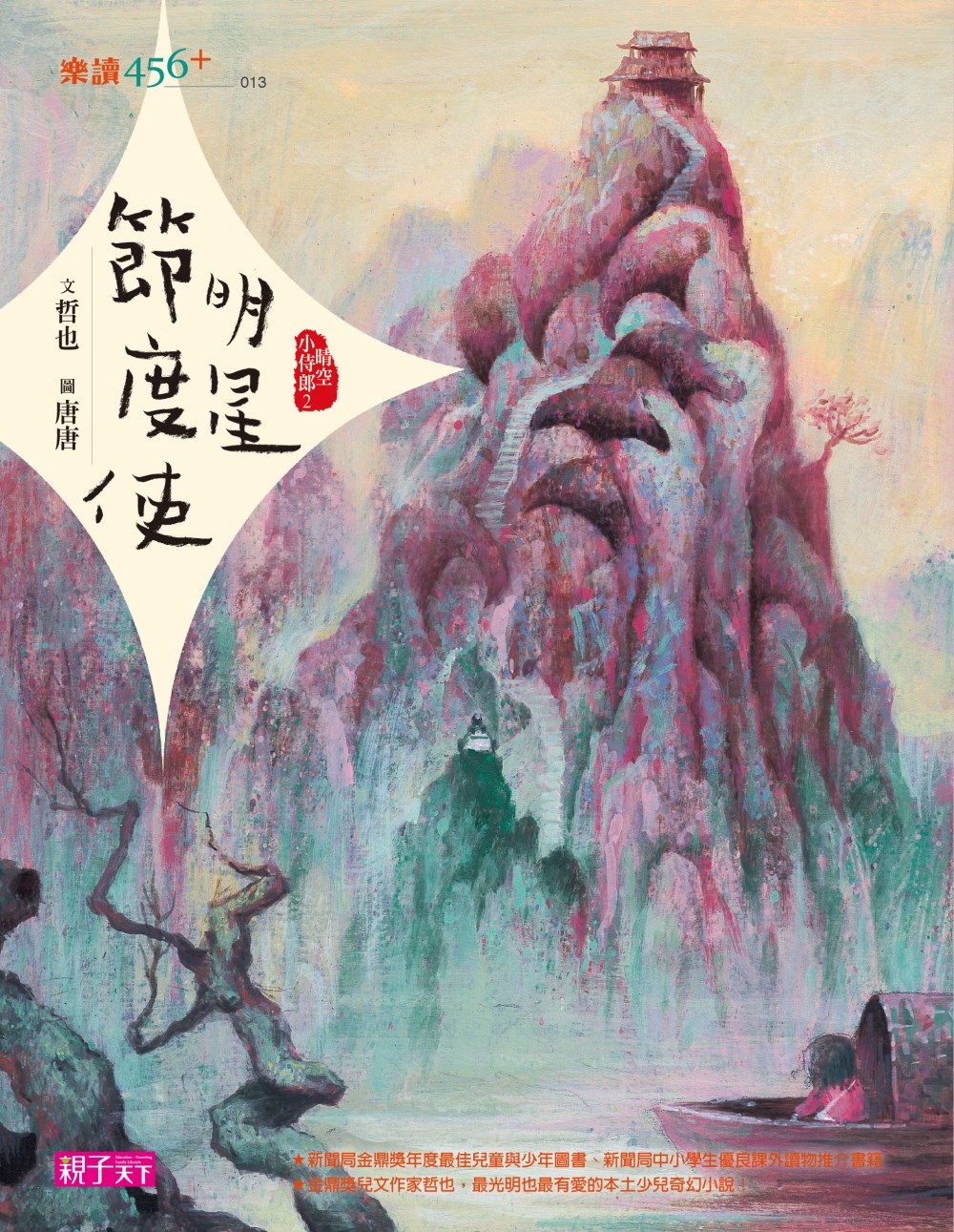

「男孩和他的鬼朋友們的故事還是流傳下來了。」當哲也在《晴空小侍郎》的序章寫下這句話時,已經告訴讀者,這個鬼故事不是寫來嚇人的。

哲也寫鬼世界,沒有黑漆漆的角落和嚇人的鬼怪模樣,反倒有點妖怪的奇幻色彩和濃濃的幽默趣味,這或許因為他曾是一個非常怕鬼的孩子,直到現在,若他獨自一人在家,一定把整間房子的燈全打開,他總是懷疑,床底下的暗角、狹小門縫處,會不會突然……

這麼怕鬼的哲也卻常常夢到一間日本老房子,房子裡有好多拉門,每扇拉門背後總有鬼或妖怪躲在暗處,在夢裡,哲也害怕卻又忍不住興奮想著:下一扇拉門裡是什麼呢?以至於當《國語日報》向他邀稿長篇連載,他立刻決定要寫出這個夢,而主角最好是一位到處流浪的降魔師。

「大多數的鬼故事除了嚇人,對讀者沒什麼好處,但我幹嘛寫個故事嚇孩子?而且我自己就很怕鬼啊!」哲也又想,「我為什麼怕鬼?我能不能不怕鬼?我可不可以寫一個鬼故事讓人不怕鬼?」

那時哲也住在基隆半山腰,養著一隻狗,每晚帶狗散步必經一處沒路燈的黑暗樹林,偏偏狗最愛在那聞來聞去,不待上三五分鐘不肯走,站在黑暗裡,哲也無法克制心裡的恐懼感蔓延。為什麼人怕鬼?他開始讀佛教書籍,「書裡寫著,鬼比人可憐多了,只要覺得鬼也很可憐,就不會怕鬼。」

「人有家人朋友陪伴,肚子餓了可以吃飯,可以上學,可以回家;但突然死掉的鬼不知道發生什麼事,甚至不知道自己死了,吃不到東西,無法跟家人說話,沒人看得到他,內心該是多麼孤單惶恐?又因為怕光,只能躲在黑暗處。人害怕是因為想保護自己,如果鬼比人可憐,我們應該照顧鬼啊。」想著想著,哲也覺得自己沒那麼害怕了,他解除心裡的保護機制,卸下對鬼的莫名恐懼,在接下來的五年,寫出了《晴空小侍郎》《明星節度使》兩本充滿愛的鬼故事。

哲也虛構了一個朝代叫「晴朝」,那時候,世界上偶爾還有神仙出現,大部分的人也還看得到鬼,符咒和仙術還沒有被禁止使用,科學剛開始萌芽。而生活在晴朝的人們經常開懷的笑,傷心時也都能痛快的哭,唱歌跳舞的時候,不會覺得不好意思,那是一個人鬼並存、有情有義的美好年代,無論大小讀者都嚮往生活的世界。

而主角「小侍郎」不同於那些擁有超能力或魔法的英雄們,他只是個平凡的男孩,靠著個人特質完成使命。哲也說,「超能力或魔法可以毫無邏輯地解決很多困難,閃電、火球隨手而來,但我還是希望這兩本書和一般奇幻小說有點區隔。」這個男孩唯一有的是救妹妹的決心,當然他也會怕、會累、想放手不管,可是他也能犧牲自己幫助別人。

(攝影/陳佩芸)

(攝影/陳佩芸)

正因如此,許多人將這兩本書與動畫《神隱少女》作比較,相同的不只是迷人的妖怪國度、一棟神秘的樓房,還有孩子拯救家人、同理鬼怪的細膩情感;不過哲也創作時並沒看過《神隱少女》,掛在他心上的反而是民國60年代播映的美國影集《功夫》,這部影集背景設在19世紀,由大衛.卡拉定飾演逃出少林寺的洋和尚,他必須擊退重重關卡,獨自穿越美國大西部,在哲也的筆下,小侍郎也是這樣一關闖過一關。

而哲也送給小侍郎的禮物「幻影劍」,讓他寫作時玩足了文字遊戲的癮,「劍隨意走,想什麼,就是什麼,合轍押韻,說哪個,就變哪個」,和敵人對戰時,幻影劍一下變成胡蘿蔔,一下變成金箍棒或閃電,讓讀者緊張到想幫小侍郎想對聯了,「我小時候很喜歡聽相聲,那些對聯、數來寶、詩詞等文字遊戲,有趣又好笑,孩子的故事書一定要夠好笑才行。」哲也說。

《晴空小侍郎》開頭第一句話:「這是一個從前的故事」,對哲也來說,十年前開始寫的這個故事,真的是很久以前的事了,那是他第一次專職寫作,第一章就寫重寫十多次,如今重新出版,讀者也想問是否還有第三集?哲也聽了連忙搖頭,「第一本寫了兩年,第二本寫了三年,腦力都榨乾了,其中還有一年不知道怎麼寫下去,每天只是塗塗改改,在台灣若要靠寫作的稿費或版稅生活,產量一年一本都嫌不夠。」

當哈利波特、向達倫系列等西方奇幻故事被放在台灣孩子的書櫃裡時,有多少人思考本土奇幻兒童小說到哪去了?畢竟台灣明明有豐富的鬼怪傳說奇幻題材,但哲也更想問的是:「台灣能不能支撐一位作家靠著寫長篇小作維持生計?」他笑說自己還沒有勇氣再投入下一個三年,或許到了70歲,成了生活悠閒、經濟無憂的老人時,就會動筆寫第三本。

但哲也還沒那麼老,甚至他談起小時候愛看的《怪博士與機器娃娃》,還是像個孩子一樣開心的邊說邊笑,那個被故事情節逗得笑呵呵的孩子,已經長成了幫孩子寫故事的作家,他想寫出很好玩的故事、很好笑的情節,而且最好能讓讀者說出:我從來沒想過有那麼一回事呢!

(攝影/陳佩芸)

(攝影/陳佩芸)

〔哲也作品〕

回文章列表