(攝影/陳昭旨)

(攝影/陳昭旨)

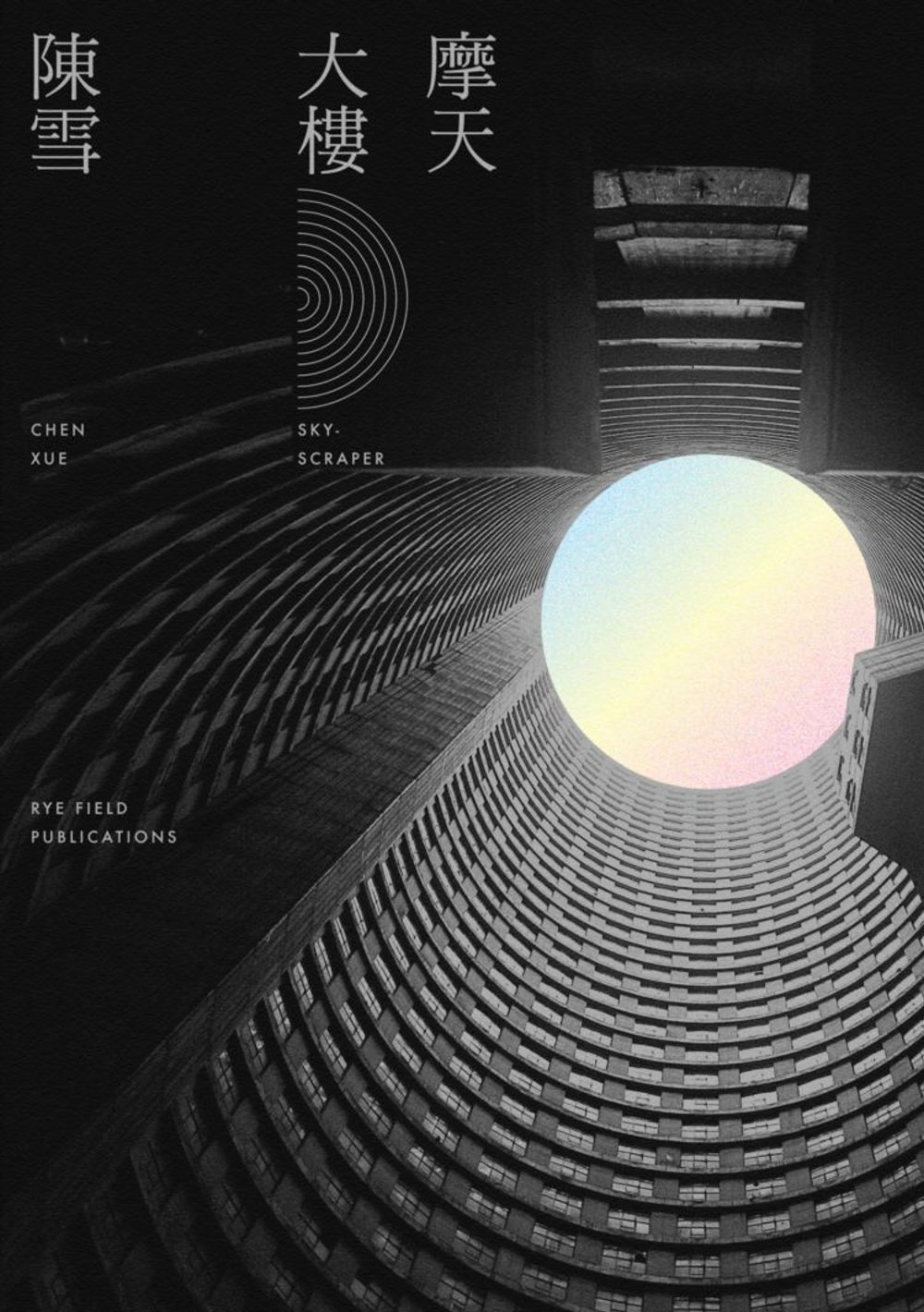

《摩天大樓》蓋起來了。

樓高超過150公尺,地上45層,地下6層,1500戶,設施從健身房、游泳池、圖書館,到空中花園、籃球場、咖啡館應有盡有,耗時八年才得以竣工。為了這棟大樓,小說家陳雪寫過眾多居民素描,蒐集大量故事,在腦海中一層層將樓地板蓋起來。不僅要寫,還須兼任建築師、景觀設計、物業管理,寫寫刪刪,加進這人,剔除那人,大樓在嚴格審核把關下,才有現今的入住名單。

「我從2007年就想寫,當時我在一棟高樓住了很久,一個用來寫作的套房,我不會煮東西,生活也沒有早餐人,每天就是上樓、下樓、吃飯。印象很深的是,有天在電梯裡看到『送餐服務』的廣告,我打電話叫,是個老婆婆帶著孫女來送便當。後來陸續叫過幾次,那是我第一次覺得可以不用出門。」居住的高樓尚有洗衣店、美髮院,電梯小廣告也出現過電腦維修服務,陳雪曾經抱著主機去敲陌生住戶的門,也目睹過其他扇門後的場景,例如從事網拍的女孩被衣服完全吞沒的房間。

生活在大樓的日子,陳雪是居民的一部分,直到搬離,她才有辦法用客觀的、外界的、甚至是都市規劃的角度去拆解一棟樓,再以文字重建。從高樓搬進後來的公寓,她視之為某種象徵,長久以來她的寫作雙線並行,一是虛構性較強的長篇小說,另一則如同她的「家族三部曲」,貼近生活與家庭。上本長篇《迷宮中的戀人》對她是場修復,整理過後,終於能夠回到她喜愛的「強虛構」小說,將故事與自身生活的距離一口氣拉開。

小說家的眼睛不會忘記,她經歷過的所有事物都成為建築的磚瓦。近年陳雪去過許多朋友的家,有豪華寧靜的河景大宅,也有捷運共構的都會建案;去香港駐校期間,她踏察九龍城寨、重慶大廈,回台灣後去看了南機場國宅。她對於建築與人的關係,尤其是高密度的組成方式格外感興趣。

「早期做了好多書寫,用故事累積成一座高塔,當時我習慣用故事去建構,後來寫了《短篇小說》的『字母會』,有很多哲學性、現代性的討論,以及對當代小說的努力實驗。」陳雪說,「我想用文字蓋一座真正的塔,這塔是有建築工法的,我一直想如何用小說情節去建構,蓋出當下的台北。」她口中的台北,有很大一部分是新北市。這幾年,她參加多場簽書活動時見到許多年輕人,或者是像她一樣移居至台北的人,他們多半住在新北,望向台北,落腳雙和,心懷天龍國。即便是同一棟樓,都隱含著階級的高低,頂樓住戶跟分租套房衍生出截然不同的生活方式,那麼同一座城市呢?

「在這座都市裡住這麼長的時間,其實很難清楚描述中間的我們,包括現下的台灣。每次從不同的地方回到台北,都有不同的看法,每次看到的台北都是不一樣的,很難說哪個才是真的台北,像是同時存在完全平行的時空。」陳雪說,「我有一個雄心,希望這棟樓是一個站立的台北,呈現出這個社會的縮影。」

(攝影/陳昭旨)

(攝影/陳昭旨)

作為小說家,陳雪是自制且規律的,定時用餐,定時寫作,生活的核心繞著故事,卻在蓋樓的過程中經歷前所未有的挫敗,檔案名稱從「2013年長篇小說」演變成「2014年長篇小說」,資料夾裡斷井殘垣、萬頭鑽動,她寫過十幾個失敗的開頭,做過許多無效的努力,一路磨到2014下半年,小說愈寫愈短,拋棄眾多場景與人物,住戶名單終於底定。小說家從挫敗中緩緩上升,重新長出耳目,培養出前所未有的全知感官。由管理員的視角開啟,故事層層疊疊,讀者於是看見那座長廊,那些庭院景觀,然後小說家想要一個匯集眾人的場域,就有了咖啡館,所有的角色呼之欲出,故事儼然成形。形形色色的住戶,城市的蜂巢剖面,或許其中就容納一個你,也有著相似的住屋經驗。

這是陳雪第一次「殺人」,她嘗試在小說裡放進推理元素,沒想到帶來極度辛苦的折磨。即使她愛看偵探小說和犯罪電影,當決定讓一個角色死去,她才重新體悟這個判斷的沉重與艱難。「一個人的死亡,會重新喚醒每個人對生命的看法。我與偵探小說的解謎過程是相反的,反而回推到底為什麼人會死、為什麼人會殺人?重點不是誰殺的,而是誰沒殺,他人的死亡是不是真的與你無關?」

不斷砍掉重練,踩著過往的廢墟,才蓋起今日的《摩天大樓》,陳雪沒有做筆記的習慣,每件事、每個角色她都放在腦子裡,每天一遍遍地想,那棟大樓困住她好幾年,花了太多時間跟住戶們斡旋,甚至影響到現實生活跟伴侶的相處。這段期間,她寫了《人妻日記》《戀愛課》,看似是不務正業的小說家,相對承受不少外界壓力,但那些訪談、簽書會與見過的眾多臉孔,都轉為繼續蓋樓的動力,幫助她成為更開闊的寫作者。

寫長篇小說曾經像是掏空,每交出一本她便筋疲力竭,需要時間修復,但這次沒有,《摩天大樓》後的陳雪如同踏上一格新台階,望向嶄新的世界。「我一直在養成我自己成為一個真正的長篇小說家,如何成為?當然是看作品。」文學的漫漫長路,陳雪此刻才感覺進入旺盛的創作期,過往的經歷,形塑出獨有的寬度與深度,讓她能夠著手開展壯闊的寫作風貌。更新過後再出發,升級版陳雪開啟了她的小說元年。

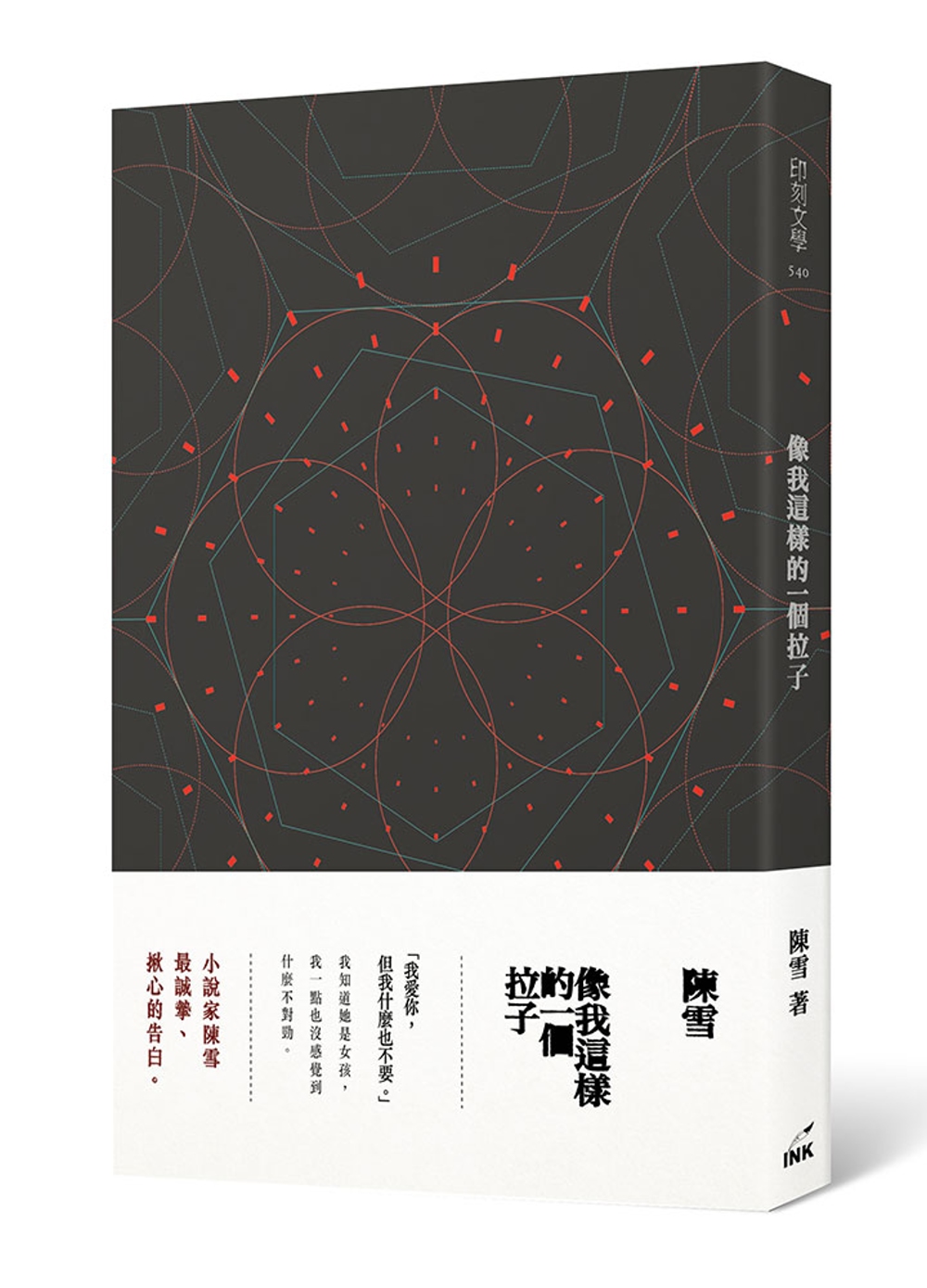

〔陳雪作品〕

回文章列表