(攝影/陳佩芸)

(攝影/陳佩芸)

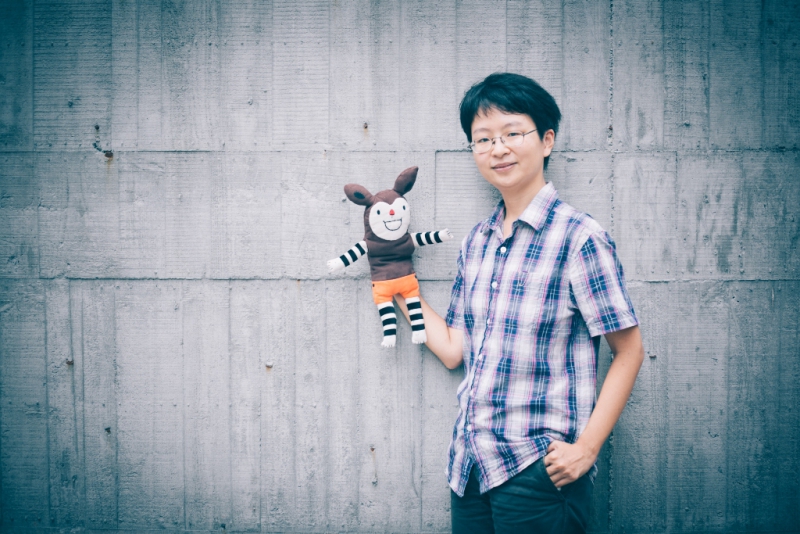

謝海盟沒看過《學飛的盟盟》。

準確一點地說,是拒看。談起這本書他有些生氣,因為幾年前重新出版增補內容,家人去翻他放畫的抽屜,把一些不想給人看的東西交出去了,鬧了場家庭風暴。《學飛的盟盟》可能是眾人對他的印象起始,「盟盟」這暱稱也如影隨形。「其實被叫盟盟,我會覺得刺耳,都快30歲了還被這樣叫,只能忍受。」他補充,「叫海盟、叫底迪都可以,叫帥哥我也感謝。」童年被寫成一本書,輪到謝海盟自述,只有短短數行:1986年生於台北市,2009年畢業於國立政治大學民族學系 ,穆斯林,女同志,喜歡無用的知識,現職電影編劇與自由寫作。

2009年夏天是個轉折點,謝海盟大學剛畢業,抵抗家人要她去考研究所的意志,本想去動物園應徵保育員的工作,當時的《聶隱娘》尚未成形,編劇朱天文只寫了簡單的背景故事,拿給謝海盟,希望他給點意見。從協助朱天文及導演侯孝賢打字紀錄開始,謝海盟偶爾加入討論,一路跟隨,後來成了編劇小組的一員。等到電影實際開拍,奈良、湖北、京都、棲蘭山、內蒙古,他幾乎每場都跟,記述下從發想至完成,從電影裡的故事到鏡頭外的後台風光,集結成《行雲紀:《刺客聶隱娘》拍攝側錄》。

根據《行雲紀》的側記文字,《聶隱娘》曾經是個完整的故事,脫胎自唐傳奇,從隱娘的童年講起,大時代的藩鎮割據,中央與地方的拉扯,節度使如何以婚姻鞏固權力。到道姑帶走隱娘,訓練她成為一流刺客,學成之後,派她刺殺曾經的未婚夫。而至電影上映,許多線頭跟緣由都被導演侯孝賢藏起,僅留殘影。對於劇情線的消失,謝海盟坦言跟朱天文曾經為此擔心,甚至侯孝賢也預料到觀眾會看不懂,考慮過出版電影小說。

「這部電影的觀影方式很多,進場去看風景畫,看男女情感,當作歷史劇也行,就當作侯孝賢版的《花樣年華》,去劇情的影響不大。」謝海盟說,「不用看懂也沒關係,就看意境跟幾個人之間的感情。如果你想看懂,《行雲紀》有附上劇本,可以有點幫助。劇本必須建構完整,但電影可以讓大家去想像。」

在片場,謝海盟比較正式的工作是聽對白,注意有沒有台詞錯誤、名稱錯喊,遍及考據相關工作,例如當時玉米、辣椒等作物尚未出現,而黑豬可以入鏡,但白豬必須趕走等等。他向來喜歡動植物,昔日的廣泛興趣,在此時派上用場。本來,他會在現場抓時間詳實寫下拍攝側記,後來發現文字反而被場景綁住,改成筆記,之後再整理成文章。回到中影拍攝是他生活最規律的一段時間,多半是夜戲,拍完回家,隔天早上就去咖啡館寫,晚上再接著跟下一場,如此週而復始。一開始,他的想法很單純,書寫這些是想協助侯孝賢,為電影的建構工程留下紀錄,再後來則變得比較個人,想多少證明他沒有白跟這一趟,想留下在劇組存在的痕跡。

「我在現場跟劇組多少還是有隔閡,編劇其實不用出現在現場。因為有距離,我可以從很多角度觀察,是人類學的視角,把片場當作田野的場域。」他進一步解釋,「寫這些勢必會得罪劇組的人,侯導跟美術組、攝影組都有過衝突,現在的作品是經過不斷角力、不斷妥協的結果。不在劇組的正式編制中,這個角度會讓我比較自由地寫。」

刺客需要隱藏自己,編劇在片場亦是。謝海盟的個性其實不擅於與人相處,拍攝空檔他會獨自到週遭走走晃晃。即使來到書寫,他也有意地避開自身看法,一方面是自認沒資格指指點點,一方面是希望讓自身視角「孩童化」。「我很喜歡一部空難紀錄片《空中浩劫》,這片告訴我們,成年目擊者最不可信,會加入很多自己的想像,反而青少年或孩子的說法比較準,能忠實還原事件。畢竟是侯導的電影,我不想因為自己的評論跟別人起衝突,模糊焦點,所以刪掉很多自己的看法。」

(攝影/陳佩芸)

(攝影/陳佩芸)

《聶隱娘》之後,他接著有台北文學年金的寫作計劃,名為「舒蘭河上」,寫台北市的河川變遷。因為對河流有感情,謝海盟視它們如友,希望寫下來之後,可以免除被遺忘的命運。「我不太會寫小說,傾向散文或是報導文學。我對於架空或創造劇情不太在行,也不太感興趣,憑空弄出來的東西不像。」他有固定踏察的行程,像是訪友,每天平均在外面走五個小時,夏天太熱就在地下街反覆地走,在腦子裡擬稿試寫。

童年往事被紀錄成書,謝海盟的生活某種程度上,是個小小的楚門世界,他努力與之共處。至於小時候常被家人不告而取翻閱、指點的文稿,他笑說都快要30歲,已經不會被偷看了。或者是髮型,因之前拍片要去湖北的大九湖,聽說不一定有熱水能洗頭,他想,不如乾脆剪短,才終於告別媽媽的理髮服務,改跑百元電剪。每兩個月修剪一次,指令很簡單:「後面推上去,耳朵剪出來,瀏海修短。」他物慾不高,錢多半花在買書上,近年多了編劇費跟版稅收入,於是可以給流浪貓狗多捐點錢。

說起這些生活上細瑣的變動,謝海盟始終露出淡淡的微笑,像在《聶隱娘》試映會結束後,他站在人群前,好奇地觀望四周;他身後個個是叫得出名字的作家與出版人。電影散場,有觀眾指著他,小聲地對旁人說:「那是朱天心的女兒。」那是近似於幼獸的眼光,又帶點老成的氣定神閒,謝海盟就這麼看著,看著鬧哄哄的四周,未來尚不可知,他跨出了第一步。

回文章列表