(攝影/趙豫中)

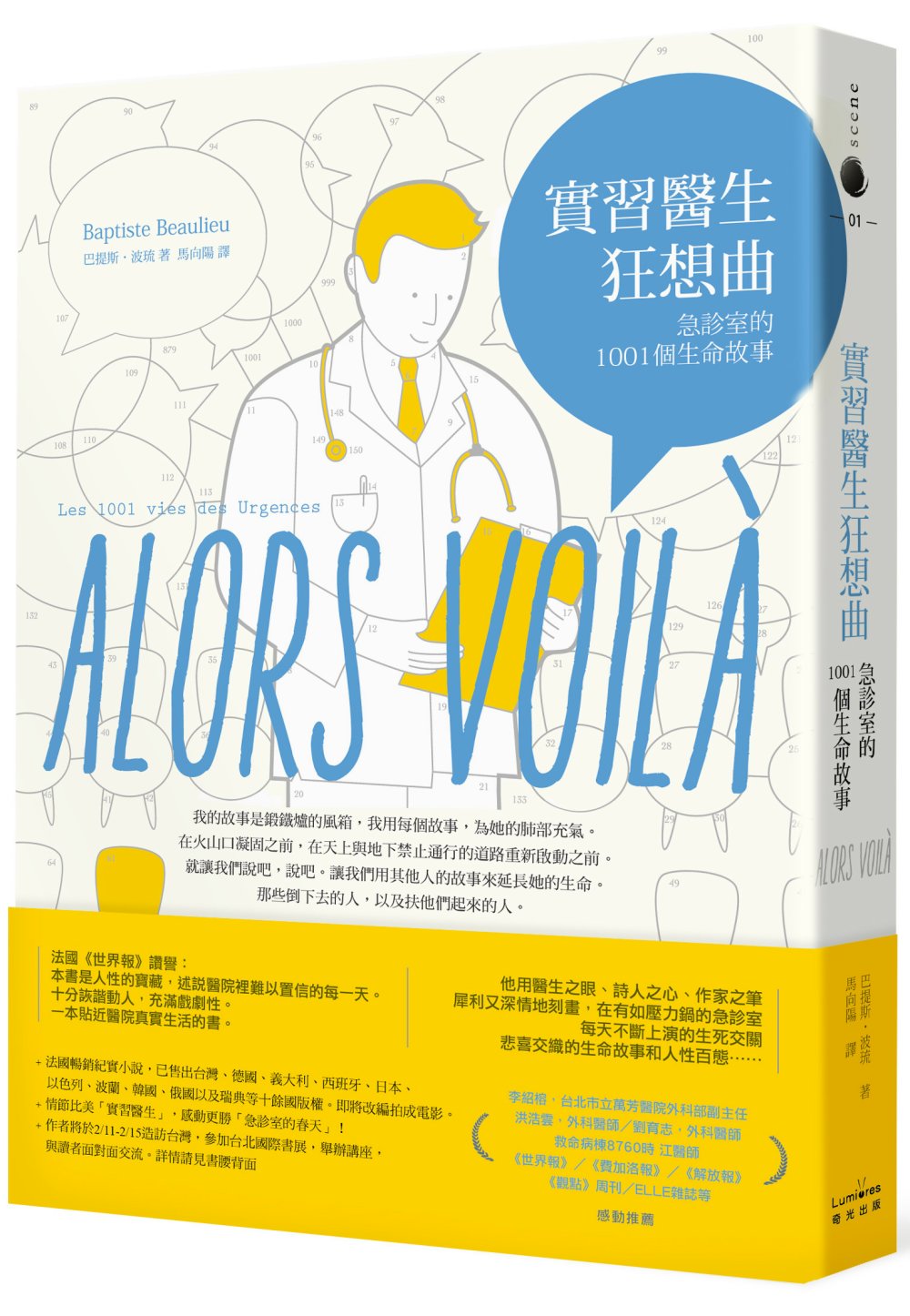

坐在面前的年輕法國醫生巴提斯.波琉(Baptiste Beaulieu),臉上蓄著金黃色的鬍子,那是他用來遮掩年齡稚氣、藉以獲取病人信任的招數之一──醫生看起來成熟點總是讓人安心;手臂上刺著西方近代哲學家斯賓諾沙(Benedictus de Spinoza)的句子,大意是「能讓你感覺喜悅的,便是值得去做的好事;反之則壞」,他說那之於自己是個提醒。如今的他已不再是書寫《實習醫生狂想曲:急診室的1001個生命故事》時的小白袍菜鳥,而是已經通過資格考試的正式醫生。然眼前的巴提斯.波琉,與其說是醫生,更像是個詩人。

實習期間,巴提斯.波琉原本也只是個日復一日行禮如儀的普通醫學生。「有一次在急診室連續值班了24小時,一整天沒吃沒喝,很累。」那時的他幾乎只剩意志力撐住自己,還沒得喘口氣,又進來兩名病患,一位是輕微腦中風的老太太,另一位是產科患者。他正在處理腦中風病患時,護士來敲門喊他,說產科的病患到了。當下他轉頭告訴護士,「等這個腦中風的解決了再說。」護士還來不及反應,接話的竟是躺在床上的老太太,「我不是『腦中風的』,我是一個『人』。」

「那一刻我很後悔,我不該因為自己很累而這樣說話,讓老太太感到不受尊重、不開心。也許她回家之後會覺得今天怎麼這麼倒楣,遇到一個不懂體貼的醫生。」於是,他決定開始將自己聽聞、遭遇的醫病經驗化為故事,用小說跨出白色巨塔,構築一道一道病人與醫護人員之間的橋樑。

「你不認為醫院很像外星球嗎?」大半時間都生活在醫院這座外星球上,巴提斯.波琉特別能理解一般地球人進到這裡的惶恐。「你到了醫院,旁邊都是不認識的醫生護士,還沒有時間事先互相認識,下一秒就要脫光衣服給他們檢查。」因為卡著這種彆扭的陌生感,溝通上難免出現問題,於是必須要有一方意識到「造橋工程」的重要。「我認為病人處於什麼樣的心理狀態,對醫病關係大有影響。醫師與病人擁有良好溝通,其實是很有效的醫療行為。」

因著這樣的觀念,他選擇的不是專攻單一部位科別的醫師,而是更趨向全人醫療的家醫科。比起弄清楚病人到底是這裡痛或那裡痛,他更在意眼前坐著或躺著的這個人,由內到外的身心精神,甚至家庭狀況。又或者,每當在為病人進行診前資料調查時,在問完家庭組成、基本病史後,熱中閱讀的他,總不忘多問上一句:你最喜歡哪本書?

「病人聽到這個問題時常常會愣一下,但這樣很好,因為在那一瞬間,他們和我就不再是醫生與病人的關係,而是同樣的『人』對『人』。」這總讓他在後續的醫療過程中,得到比單純對症下藥更好的效果。「寫這本書,也讓我記得要時時回到這樣的狀態。」他說。

(攝影/趙豫中)

縱使醫院生活不免忙得昏天暗地,巴提斯.波琉仍然不忘把握每個破碎的空檔讀書與寫作。手機的備忘與錄音功能就是他最好的筆記本,短詩則成了他往返於不同生命間的喘息。「我喜歡詩,也讀很多俳句與中國古詩。那樣短短三五句即道盡所有的描述方式,總是令我著迷。」詩是他寫作的學習,是以在他筆下的實習故事中,那些一秒生死的剎那,雖是小說,卻也瀰漫濃濃詩意。

而他永遠記得某一個殞落與新生並存的夜晚。「那天半夜,我們兩組救護人員,一組試圖要救回一名自殺的高中女生,另一組則去替一名產婦接生。」凌晨四點鐘,巴提斯.波琉這組人盡了一切力量,不得不宣告這名高中女生死亡,所有人沮喪不已;就在此時,走廊盡頭傳來嬰兒宏亮的哭聲。那一瞬間的交錯,是他畢生難忘的撼動。「我想,生死交會之於人生,是比詩更詩意的事。」

對巴提斯.波琉來說,寫作與醫療,似乎是種異中求同的互補。「我在醫院看到與知道的種種,可以成為我寫作的材料;但也因為有寫作,我才能在每一天,好好地穿上白袍、重回醫生的身分。那讓我更加從容。」他笑著說,從小的第一志願就是醫生,第二志願則是作家,如今竟能足夠幸運地一手治病一手寫作,莫不是夢想成真了。

回文章列表