耶誕節前兩天,我在一個網路廣播電台聽見了這首歌:

The window is open now and the winter settles in

We’ll call it Christmas when the adverts begin

I love your depression and I love your double chin

I love most everything that you bring to this offering

它是一首輕柔的歌,旋律像在沉思,由一把 Double Bass 打底,上面襯些空心吉他與弦樂,再沒別的東西了。除了兩個聲音,一男一女,前者為主、後者為輔,有時像在互相傾吐心事,有時像是相處已久的戀人對生活瑣事的絮語。也許過程中有些摩擦,那兩個聲音之間並無怨懟,我聽見各種頻率的共鳴。

這歌好熟啊,我心想。

曲畢,遠在太平洋另一端的西雅圖 DJ 做了簡單介紹:「親愛的聽眾朋友們好,歡迎回到現場!剛才我們聽見的是愛爾蘭歌手 Damien Rice 的〈The Animals Were Gone〉,還有人記得他嗎?」

DJ 清了清喉嚨,我在心裡回答「記得」。

他接著說道:「那是一首舊歌了,出自 2006 年的專輯《9》,可真是一首適合冬天這種溫度與氣氛聽的歌呀,您說是嗎?」

我坐在工作室裡,窗外的陽光正好,今天似乎是我的生日,晴暖的冬陽從百葉窗沿照射進來。

遠方的 DJ 察覺不到我此刻心境的微妙變化,繼續開講:「相隔八年,Damien Rice 的新專輯《My Favourite Faded Fantasy》終於在上個月發行了!他實在是一名量少質精的創作人呢,喜歡他的朋友想必都期待許久。好,我們馬上來聽聽他的新單曲〈I Don’t Want To Change You〉……」

喇叭傳來一陣哀戚的小提琴聲,我沒認真聽那首新歌,卻自顧想著,原來他推出新專輯了?

這事很讓我驚訝,過去一兩個月,沒有一個朋友和我提過,平常瀏覽的網站也看不到報導(大概是我漏看了吧),更無人傳一首歌給我或提醒我應該關注。時鐘滴答滴答走到 2014 年,我似乎活在一個極度欠缺 Damien Rice 音訊的世界裡。

然而曾經一段時間,他是我們兩人的通關密語──站在隧道這頭的是我,站在另一頭的是我的愛斯基摩朋友。

你若熟悉 Damien Rice 的作品,可能已經猜到,她並非真正的愛斯基摩人。

她其實是土生土長的台北人,家住天母,一路讀最好的學校。高中穿綠衣黑裙,大學在椰林大道上騎單車,週末會帶家裡的黃金獵犬去公園散步,當然也會彈鋼琴、英文說得流利,氣質出眾並很有教養的那種女生。

我們是同屆的學生,大四那年在校外一個活動場合裡認識,因此有了連繫。畢業後我把頭髮剃短當兵去了,她準備托福和 GRE,打算申請美國的學校。隔年她順利抵達奧斯汀,我們開始隔海通信。

她在信中寫下日常的事情:學著自己煮飯、做菜,買了一輛二手的日產車代步(她說自己的開車技術還待加強),有位老美室友常帶男友回來過夜,及教授在課堂上說了什麼笑話等等,還有很想念家中的那條狗。她的信我讀得津津有味,一邊預想著自己往後留學生活可能的種種。

她提到城裡有間 Waterloo 唱片行,那邊有最棒的音樂,課餘閒暇會開車去試聽、買唱片。也就是在那裡,她聽見 Damien Rice 的第一張專輯《O》,好喜愛!要我趕緊去找來聽聽。下回休假,我在台北火車站旁以前打工的唱片行買到《O》,回營的夜車上反覆聽了好多遍。

專輯的最後一曲叫〈Eskimo〉,是編曲澎湃、情緒飽滿的一首歌,不大適合愁雲慘霧的阿兵哥聽。有時在荒野行軍,天雨路滑而滿地泥濘,一邊狼狽地走,我會想起其中幾句歌詞:

Rain it wets muddy roads

I find myself exposed

I look to my Eskimo friend

When I’m down, down, down

軍旅生涯通常是一個男生最 down 的階段,我感謝有她──我的愛斯基摩朋友,用關心與問候把我從潮濕的沼澤地拉上岸邊乾爽的草原。

沒隔多久,Damien Rice 到奧斯汀的一座教堂表演,她當然去了,拍下幾張現場照寄給我,並用鉛筆在相紙背面做標注,譬如「他唱歌時會脫下鞋子,腳掌往上翹,就像專輯封面的素描那樣」,或是「她是 Lisa Hannigan ,他的女友也是合音天使,她的歌聲、長相真的都像天使」。

退伍後我到東岸旅行,從紐約乘坐廉價航空去奧斯汀找她。她開車(技術仍讓我有些心驚)載我逛了 Waterloo 唱片行、經過 Damien Rice 演出的教堂,甚至開到鄰近的聖安東尼奧繞了一圈馬刺隊的球場。幾天前熱鬧如慶典的冠軍遊河派對才剛結束,整座城市掛滿「2003 NBA Champions San Antonio Spurs」的旗子。

日子很快過去,我們人生各有變化,都展開新的感情。我雖然在紐約讀研究所,她取得碩士後也搬到格林威治村的布里克街,開始在曼哈頓工作。同處一城,兩人卻不常聯絡,各自當著八百萬分之一的紐約客,讓機率決定我們在路上偶遇的次數。

這樣被動地見面,直到 2006 年 12 月,我們在 Beacon Theatre 看了一場演唱會。那天是小津安二郎的生日,傍晚我在 Film Forum 的回顧影展看完一部電影,從下城搭地鐵到上西城,在劇院門口等她。

我頭頂上是劇院的「今日演出」看板,由一個個小燈泡組成發亮的英文字,很老派的那種型式:

Damien Rice with special guests The Swell Season

12/12 8:00 PM

當天是週二,她白天還得工作,下班後穿著一身俐落的黑套裝匆匆趕來,臉頰上了點淡妝,儼然一副職業女性的幹練模樣了。我們許久未見,生疏地寒暄幾句,問彼此吃過晚飯了嗎,新專輯《9》聽熟了沒。

「專輯裡有好多關於動物的歌。」我說。

「嗯,我注意到了。」

走入富麗堂皇的劇院,座位在二樓,離舞台有段距離。暖場樂團 The Swell Season演出時偌大的空間只坐了半滿,一男一女的組合哼著憂傷的民謠小曲,與 Damien Rice 的風格有幾分相似。我在節目冊翻到 The Swell Season 的簡介:男主唱是愛爾蘭樂手 Glen Hansard,女主唱是捷克女孩 Marketa Irglova,兩人剛拍完一部音樂電影《Once》,預計明年上映。

隨後 Damien Rice 帶著伴奏樂團上台,Lisa Hannigan 身穿一襲削肩的禮服,默默在他身後合著音。他的歌聲依然感性,情緒卻有點焦躁,像一頭不耐煩的野獸,急於掙脫什麼似的。她則相反,唱歌時表情平靜安詳,用歌聲安撫著他。

同樣的歌,專輯內一派溫柔浪漫,現場聽來卻如兩軍交戰,互相在撕裂、在對抗、在拉扯。

隔年,Lisa Hannigan 脫離巡迴陣容,開始個人發展,兩人宣告分手。《Once》席捲了全球影壇,The Swell Season 憑藉〈Falling Slowly〉贏得奧斯卡最佳電影歌曲,是年度動人的灰姑娘故事。這些當然都是後話了。

離開劇院我和愛斯基摩朋友在百老滙大道並肩走了一段路。靜謐的冬夜,我們討論著剛才的歌單、未來的計畫,有默契地不去觸碰某些話題。兩人在西 72 街的路口道別,她往南去搭車,我向東再走一段。那是我們最後一次見面。

村上春樹曾經寫道:「音樂具有清清楚楚喚起那種記憶的效用,有時清晰得令人心痛的地步。」

又是一個冷寂的十二月,多年後重溫〈Eskimo〉,記憶確實清晰,卻不刺痛。我們已經走出二十來歲的那座冰屋。

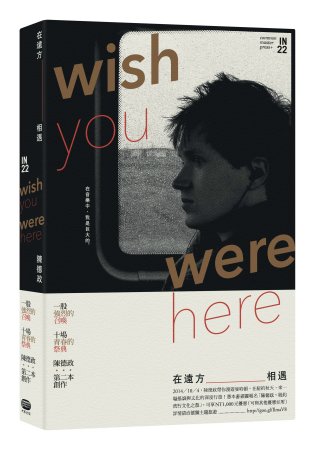

陳德政

寫字的人,聽些音樂,看些電影,讀點書,走過幾個地方。有個部落格叫「音速青春」,有本書叫《給所有明日的聚會》,最新作品為《在遠方相遇》。

回文章列表