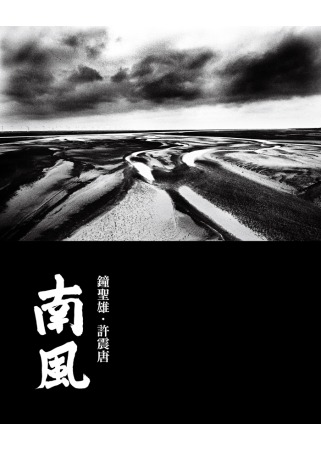

2011年,以《這就是天堂!我的北韓童年》為創社作,莊瑞琳領著「衛城」加入出版行列。三年來,衛城送上讀者眼前的,文學如《瘟疫與霍亂》《哈德良回憶錄》《閣樓裡的佛》,歷史如《百年追求》《濁水溪三百年:歷史.社會.環境》,社會如《國家為什麼會失敗:權力、富裕與貧困的根源》《社情漫畫:公民的肥皂箱》,或紀實攝影如《南風》等等,甚至還出了白皮的《毛語錄》。無論是哪種領域的出版品,都不是為了迎合當下熱門話題而推出,反倒是上市之後,卻能引動起十足長尾的討論能量。用莊瑞琳自己的話來說,衛城出的書,都是些非主流但重要的邊緣議題。

「這和我自己對現在這類書籍的行銷想法有關。」莊瑞琳說。衛城目前編制四人,都是編輯,沒有行銷企劃。「書市對『行銷』工作的想像,以及行銷可以達到的功能,都已經制式化了。」此一結果乃是諸多環境因素交雜而成,與行銷人員本身能力優劣無直接關係。「大家可以玩的行銷手法逐漸鈍化,出版社下再多宣傳、挖空心思辦再有趣的活動,都不見得能反映在書的銷售上。」一般流行書都已如此,人文書自然更是黯淡。

是以她轉而將心力放在編輯端,從編輯的角度思考可以做些什麼。「有時媒體或文宣曝光都不是最重要的事,更不是在新書期不斷幫讀者打針,刺激他們對書馬上產生需求。而是我在做一本書時,書的長相、書所形成的重點和主題,到底是在和讀者溝通什麼?」如何從編輯端就以更細水長流、更一步一腳印的方式,來打造作者(書)與讀者之間的橋樑,對莊瑞琳而言,才是衛城最大的行銷重點。

外表帶著濃厚學生氣息的莊瑞琳,與出版的連結,跟左岸文化總編輯黃秀如有關。「小威是我的師父。」莊瑞琳笑說。初初入行,與黃秀如共事的經驗讓她獲得極大的啟蒙。「那時我感受到編輯不該只是乖乖將一本翻譯書看完,還要往外去看整個社會的趨勢,找出其中的關聯。」而台大外文系、輔大大傳所畢業的她,稱自己總是不安於室──念了四年外文,想更貼近社會一點,就改去念傳播;畢業後編輯還沒做滿一年,想知道台灣的地方發生些什麼事,就跑去考《自由時報》記者。「我面試時表示我的第一志願是請調回家鄉高雄,跑社會新聞,長官說我瘋了。」每個記者都想盡辦法留在中央,只有她要回去,選的還是最吃力的社會線。

出於對社會觀察的濃厚興趣,莊瑞琳毅然下了這個決定。「我想知道那些和我們不同生活的人,那些小偷、強盜、毒蟲……的世界是什麼,我也想知道警察的世界是什麼。」她如願被丟到高雄社會刑案最多的三民區,每天晚上都跑到警局待命。從一開始警察以為她走錯地方,要她回去好好念書;到後來隨著警察到處去柏青哥、按摩院、理容總匯等聲色場所臨檢。不論發生什麼案件,騎著摩托車第一時間衝過去的,都是外表看來弱不禁風的她。「那是一段在現實社會裡讓你把書本丟掉的歷程。社會學教你社會的構成,左派理論告訴你階級的衝突,但實際人生往往是理論無法規範的。」

就這麼過了兩年半的神奇之旅。記者生涯後期,高雄紡織業日漸低迷,紡織廠大量倒閉,她採訪了許多勞工抗爭,反覆看見抗爭現場與官商惡鬥下的草菅人命,深深感到單單一篇新聞報導的介入對社會的不足,「很多事情對社會、對媒體來說是沒有新聞點的。這些事件在我們周遭發生,社會卻不覺得需要關注。」她想起過往的編輯歷程,似乎書才是一個更合適的、將種種問題集中在一起討論、延續的地方。此時,正巧黃秀如一通電話:「妳不覺得應該回來做書了嗎?」

莊瑞琳就這麼又回到了出版業。數度輾轉擔任版權與編輯,幾年下來,大型出版集團受市場反制的現象,讓她無力,也讓她開始思考:編輯人到底還有沒有新的突破可能?

於是她決定自立門戶。但她也明白,經手一本成功的單書,與打造一個成功的品牌,完全是兩件事。更何況,她不希望衛城只是一個吞吐作者來稿的出版社而已。「我希望讓書成為一種平台,將每一次的出版都視為一次文化事件,讓一本書的生命持續下去。」例如《南風》,出版至今一年,演講、展覽邀約仍舊不斷。一本書不只是一本書,已然加入了許多他種文化形式。「對我來說,這就是一種最理想的出版狀態。它可能不是數字多麼驚人的暢銷書,但我們追求的不只是銷量,而是書的生命能不能出現更多樣的延展?我認為這才是書籍行銷真正該有的能量。」

或如《濁水溪三百年》,莊瑞琳認為,它的確不是好讀、討喜的書,與一般出版品相較,它還是一本資料充滿、艱澀的學術書。「但作者並未困在自己的文獻探討裡打轉,作者已經意識到她要面對的是更普羅的讀者,因此產生了調整與敘述上的差異。」這讓莊瑞琳更不願以包裝後的文案來掩飾,選擇直接攤開書的本質,「為什麼一定要給讀者易讀的內容?是不是我可以給你有一點難度,但如果你能讀下去,你會覺得自己很有收穫的書?」編輯應該相信讀者擁有的成長能力,而非一逕餵食甜美、可口的東西。

「我更希望透過自製書的出版,重新將我們社會的詮釋能力找回來。」台灣出版界近十年過於依賴翻譯書,市場疲態是一回事,社會失去自語能力是另一個更大的危機。「出版當然需要獲利,但在獲利之外,既然要做文化事業,就要有文化事業該擔負的責任──你不能背離自己的社會。」如果眼睛明明看見了,卻不去解讀它,或是只顧盯著國外又出了什麼偉大的書,欽羨之餘更等著引入轉譯好撈一筆;「而不是去看我們身邊有這麼多事情需要變成書,來和社會產生連結。如果這些都不做,我就不知道我們文化人是要做什麼了。」莊瑞琳說。

她回想起正式成為出版社總編輯之前,趁著離職的空窗去了趟希臘。在雅典衛城(Acropolis),她遠望著城緣懸崖上的神廟,那不只是軍事守望之處,也是人們在其上進行種種文化藝術活動的地方,是既神聖又生活的所在。「那座神廟的角色,其實和出版是很像的。」品牌之名遂由此而生。「人類的菁華、知識的呈現,應該都要表現在出版上。出版應該亦步亦趨地跟隨著社會,也要具備反過來提醒社會的能力。既獨立,卻又默默陪在一起,像是在旁邊守衛著城市。」這是莊瑞琳對出版的定義,也是她對衛城最大的期許。

〔衛城出版品〕

回文章列表