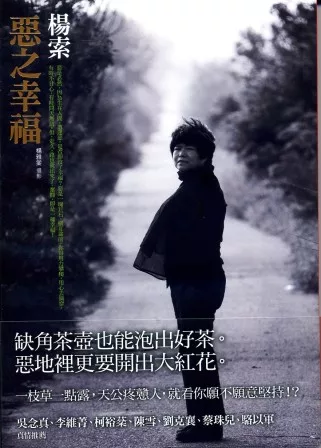

(攝影/賴小路 圖片提供/楊索)

(攝影/賴小路 圖片提供/楊索)

楊索很慢。思酌慢,說話慢,也寫得慢。

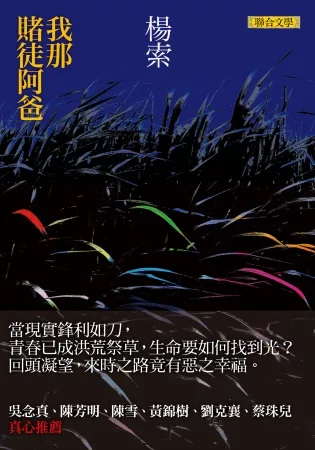

從第一本《我那賭徒阿爸》到甫出版的新書《惡之幸福》,中間隔了8年;若要溯及她家族書寫的起點,起碼要再加上8年。前前後後十多年,也就這兩本書。「每次說起自己『寫作十多年來』,我都覺得不好意思。別人都著作等身,我才兩本。」楊索沉穩溫緩地笑了起來。

楊索只在寫自己的東西特別慢。回想擔任記者時,楊索不僅以犀利批判的筆風見長,遇上緊要關頭,速度也是一等一地驚人,曾在不到4小時的截稿壓力下,寫出九千多字的報導。「那是工作,因為版面就在那邊等你,不寫不行。」楊索說,「但是寫自己的,有時候從半夜一、兩點寫到天亮,連一篇都沒完成。」

記者時期的訓練,將楊索扎實地推上寫作之路,也將楊索推入一道在主流社會價值中,有別於她原生家庭的門。身為島內城鄉移民第二代,楊索從小就在永和的菜市場裡長大,成長記憶裡沒有一般家庭的安穩逸樂,滿滿都是不斷遷徙流轉的攤販人生,以及父母失和、貧困拮据的傷痕片段。許是排行老二的天生反骨作祟,楊索向來是9個兄弟姊妹中最會衝撞父母的那一個,也讓她自幼便與家庭愈形疏遠。15歲那年,當同年齡女孩們多數還在享受無憂的青春時,楊索毅然離家,去做女工、去幫傭、當小妹,一邊報名高中函授課程,為考學力鑑定層層闖關、去補習班偷偷聽課,最終成為一名關注社會底層與弱勢、執筆如刀的記者,跑起新聞來更有「索命娘子」之稱。她以勞力養活自己,以自學累積學識,一切只為擺脫臍帶的綑綁,打造自己的命運。

然而,看似跳脫原生階級的楊索,因著記者工作所帶來的經驗,反而對自己的人生根源,多出了一分探尋。「我在解嚴後進入報社,那時社運蓬勃、報禁開放,我們為了跑新聞早出晚歸,在火車站埋鍋造飯,生活很緊張。」楊索特別記得某個疲累的夜晚,她剛回到住處不久,半夜兩點多又被老闆叫回去待命;或者每天從中正紀念堂走到國父紀念館,不斷來來回回。「那時候當記者,感覺自己跟整個大時代是相互激盪的。」

在這樣的景況下,她竟不由得想起自己與父母,想起自己隱在血液裡,一路帶上的惡傷。

「我父母是那種典型的『鄉下人來台北』。他們沒有一技之長,只能靠擺路邊攤,努力在大城市裡生活,因為這是一個他們夢想自己會賺大錢的大城市,那是很有鄉下人特質的。」每個人都用自己的方式,在這座夢想之城裡生存著、掙扎著,不論順流逆流,都是自己的渴望。「我本質上也是個鄉下人,我與我的父母親都有一種侷促性。」外在工作情境的衝激,加上內在屢屢騷動不安,讓楊索想要釐清自己與周遭、與家人的關係,從中反省自己的性格。「那時感覺很像一口水井,井滿了,水就要流出來了。我是在那樣的情緒下開始寫文章的。」

對楊索而言,寫作是一種自我療癒,從《我那賭徒阿爸》到《惡之幸福》,楊索看見自己文風上的轉變,也坦然面對自己看待家人關係的方式。「《我那賭徒阿爸》很鬱結,帶一些價值判斷,寫來有一股氣。但在《惡之幸福》,我只想盡量呈現事情的樣貌,希望是純粹的陳述。」

為了要把事情「寫出來」,楊索多了一些反覆思考斟酌的空間,也多了機會看清生活現實的無奈,過往所缺乏的體諒遂由之而生。「我對父母有過很深刻的怨懟與恨意,但當我自己走到這樣的年歲,回頭去看他們,才知道他們曾經可能也是很無助的。」有些人愈回視過往,愈是和家族愈走愈遠,楊索則是走了回來,她覺得那是她的幸運,也是她的幸福。

「記者工作讓我認識了這個社會的最底層,看到了人的限度跟無奈。」楊索認為,每一個這樣的人,背後都有一個故事,那個故事絕對不只是他自己,可能是一個家庭、一個階層、一整個城鄉移民的困境。「當我看到那麼多不同的社會層面,再回溯我父母的處境,我知道沒有什麼好怨懟了。在他們的狀態裡,也許他們已經盡力了。」話說至此,楊索只剩一句輕輕的喟歎,「回想我自己的二、三十歲,我也是非常荒唐的,可能很不負責任,做事情有頭無尾。每個人都要走過那樣的階段,只是恰巧我和我父母在生命裡面相遇了。」

當關係不再劍拔弩張,楊索不僅在父母手足身上看到那些她忽視的可愛之處,更切實地重新看見自己。「我有很長的一段年歲,覺得自己的心好像碎裂成粉,覺得再也沒有縫合的可能。」但當她再度伸手觸碰家族,得到的是完全的擁抱,於她而言成了一種救贖,心中枯萎多年的芽苗也再度綻放。「也許即使在我對他們有那麼深的恨的時候,他們的愛也依然在那裡吧。」生在人間,必會遭逢惡的洗禮。「惡是困厄,是一種痛苦,但它也許就是幸福的反面吧。」惡的存在,或許也是一盞燈,隱晦地照向愛的所在。

於是楊索在她的文字當中,沿襲她母親對她與對每個人的殷殷叮囑,向她的家人、她的讀者,以及她自己,這麼說著:「祝你健康,祝你青春美麗,祝你幸福。」

延伸閱讀

1. 《像我這樣的一個記者》房慧真:沒必要為了一篇採訪賠上受訪者的生活

2. 故事是細節撐起來的──專訪董成瑜《華麗的告解》

回文章列表