歷史社會學家小熊英二的重量級著作《1968:日本現代史的轉捩點,席捲日本的革命浪潮》,近日在台灣首度出版中文版。

這本共分為四冊的巨作,結合了歷史書寫和社會科學的敘述方式,生動描繪了日本1960年代末至70年代初的學生運動,

是認識「全共鬥」運動、團塊世代,乃至日本現代史的轉捩點,不可錯過的里程碑大作。

這本共分為四冊的巨作,結合了歷史書寫和社會科學的敘述方式,生動描繪了日本1960年代末至70年代初的學生運動,

是認識「全共鬥」運動、團塊世代,乃至日本現代史的轉捩點,不可錯過的里程碑大作。

以下我們用Q&A的方式,特別請小熊老師談談這本書,

讓讀者可以更加了解小熊老師寫這本書的初衷,並對書中提出的觀點,有更深入的思辨。

讓讀者可以更加了解小熊老師寫這本書的初衷,並對書中提出的觀點,有更深入的思辨。

Q1:在一般人的印象中,「1968」是一個全球性的左翼抗爭年代,您的《1968》則聚焦日本青年反叛的特殊起因和來龍去脈,認為當時日本的年輕人只是借用馬克思主義的語彙,來表達對現實的不滿和尋找自我的認同。可否請您談談左翼意識形態在日本的「1968」所起的作用?

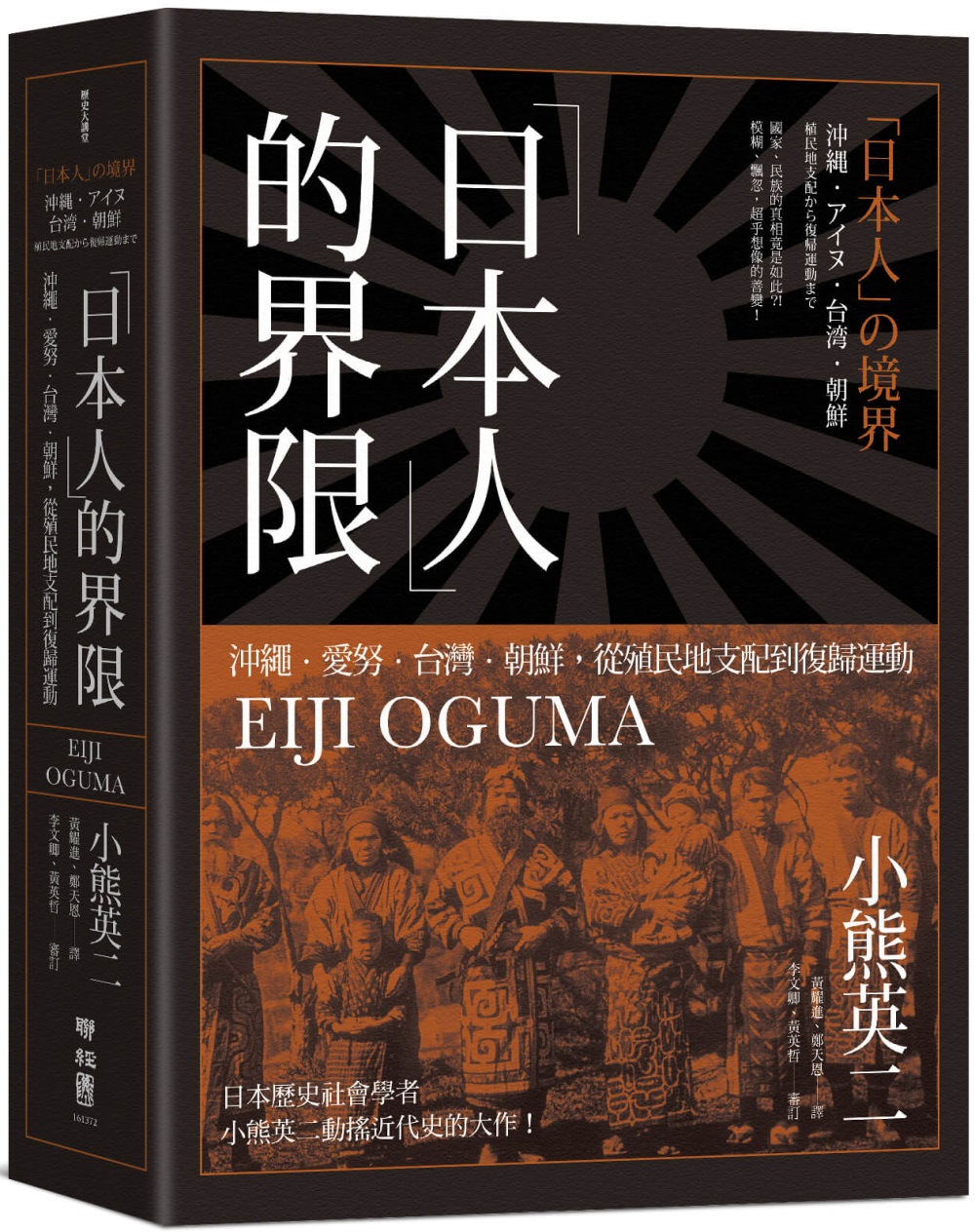

小熊:意識形態是催化劑。在任何時代、任何社會中,意識形態都有助於人們表現潛在的不滿與願望,並給予一定的方向性,但意識形態本身並不具有力量。我在《「日本人」的界限》一書中提到,殖民政策學原本是為了支配而形成的思想,但卻觸發了台灣在地住民追求自治的運動。在此,殖民政策學扮演了當時台灣人們表現不滿與願望的催化劑角色。左翼意識形態依據不同的地點與時代,可以成為支配的工具,也可以作為抵抗的工具。我之所以探討日本「1968」時期左翼意識形態的角色,是因為它成為了在經濟高度成長下,日本年輕世代表現模糊的不滿與不安,並將其付諸行動的催化劑。

《1968》一書中提到,我是為了描寫「經濟高度成長」這個社會巨變對當時人們的心理與行動帶來了什麼樣的影響,才選擇全共鬥運動作為題材。在此前的《「民主」與「愛國」》中,我雖然描述了從敗戰到經濟高度成長這段時期,但未能探討經濟高度成長之後的情況,因此,我撰寫了《1968》。在以經濟高度成長為主題時,雖然也可以描述消費物質的普及或者生活型態的變化,但我想探討無法體現在這些現象上的心理影響與對其的反應。也就是說,全共鬥運動是為此目的而選擇的題材,而不是將全共鬥運動本身作為主題。我希望能澄清這一點以避免誤解。

Q2:您認為「1968」的世代重視「尋找自我」,但另一方面他們也深受越戰影響,聲援越南和巴勒斯坦等地的反抗運動,並且開啟了對在日朝鮮人、中國人、台灣人等少數族群的關注。您怎麼看待他們對自身以外的「他者」的關注?

小熊:「尋找自我」和「關注他者」並不矛盾。如果想要確認自身的認同,找到應該抵抗的他者與應該共感的他者是必要的。然而就像在《1968》中寫的,雖然他們從1960年代開始就已經關切越南戰爭,但要到1970年6月《美日安保條約》自動延長,運動失去了目標之後,他們才開始更關注巴勒斯坦、在日朝鮮人、中國人、台灣人。雖然我無意對此提出批判,但我想要指出,對於他者的關切會受到我們自身的處境所影響。

Q3:日本的「1968」和同時期其他國家的抗爭運動,既有相似之處,也有不同之處。在法國的五月革命中,學生串連勞工舉行全國總罷工,但日本的「1968」則幾乎是由學生運動者主導和參與,未能得到勞工大眾的響應。為何日本的勞工大眾當時並未廣泛響應學生的運動?

小熊:這是一個無法簡單回答的問題。在各個不同的社會中,大學在社會中所處的位置、與勞工及工會的關係,還有與政黨和政治之間的關係都不一樣。

就日本而言,勞工是否對學生產生共鳴,依學生所關注的議題而異。當時日本的勞工,由於許多人經歷過空襲和戰爭,對於被美軍空襲的越南人們抱有同情,因此支持越南反戰運動。而他們也對日本大學的學生為抗議大學當局貪污而發起的運動表示理解。此外,也有人聲援和捐款支持學生們的街頭行動。然而,勞工們似乎無法理解或共感夢想著武裝革命的日本新左翼各黨派,或者高呼「自我否定」與「大學解體」的東大全共鬥。

然而,這也不意味著日本的學生運動不如法國的學生運動。日本的運動雖然規模比德國等國的學生運動大,但普遍認為其並未留下後續影響。這不是運動規模的問題,而是因為在運動之後,歐美各國經歷了製造業的衰退與景氣惡化,社會被迫面臨巨大的變化,隨之而來的是女性的社會參與政治情勢的變動等等,而日本經濟景氣相對理想,政治局勢也相對安定。在歐美,「1968年」被視為後續社會變化的預兆,但在日本並非如此。我認為這並不是因為1968年當時運動的不同,而是因為其後續社會變化的差異。

Q4:您在《1968》提到「全共鬥」的運動方式,是一種自由參加、鬆散的組織型態,和既有黨派的上下分明、官僚制型態截然不同。近年各國的社會運動,也都有去中心化的傾向,您認為這種運動方式有什麼樣的優缺點?

小熊:這種運動方式的優點,在於可以保障參與者的自由,並期待參與者的自發性與創造性。另外,能夠臨機應變既有團體未能預先料想到的運動課題,也是其長處之一。其缺點,則在於因為沒有制度化而欠缺持續性。全共鬥運動在高峰期也讓參與者發揮了自由的創造力,並成功處理了未曾被既有新左翼黨派重視的校內問題。然而,當高峰期過去,自發性的參與逐漸減少,組織相對更完善的新左翼各黨派開始掌握了主導權。

如果閱讀「1968」相關的回憶錄,會發現曾經為新左翼運動者的人與自由參加全共鬥的人,對於運動的發展有著截然不同的評價。新左翼運動者將組織起全共鬥運動以邁向革命視為一種前進,然而對於自由參加全共鬥運動的人們來說,這卻帶來了黨派之間的鬥爭,讓運動失去了自由。

Q5:您在《1968》中提到日本人的戰爭體驗、戰爭記憶隨著時間風化,相較於戰中派世代、六○年安保鬥爭的世代,「1968」的全共鬥世代可說是第一批「不知戰爭為何物」的世代,但他們之中也有人持續從前一個世代那裡汲取戰爭經驗。您如何看待日本的戰爭體驗的傳承和斷裂?

小熊:體驗是無法被繼承的。繼承記憶這樣的行為,是指從他者的體驗中,依循某個方向整理後,將其作為物語(narrative)而共有。成為全共鬥運動主要參與者的是體驗過戰爭的人的孩子們。他們對於父母這一代人的體驗,無論是反駁還是共感,都還是抱持著關心。在他們當中,也有人想要繼承前一世代的記憶。然而,就我的調查,在當時的新左翼各黨派裡,並未看到提倡這種繼承的例子。

Q6:在日本近年的社會運動中,不論是您曾上街參與的2011年311核災事故後的反核運動,或2015年反安保法案運動、沖繩邊野古的反美軍基地運動等,都可以看到許多年老了的「1968」世代依然持續積極走上街頭參與運動,然而,卻欠缺年輕人的參與。您如何理解這個現象?

小熊:這需要有幾點保留。首先,雖說「1968世代」,但1968年當時參加新左翼黨派或全共鬥運動的人,與參加2010年代運動的人未必重疊。而現在的參與者,就算外表看來是「1968世代」,但實際上很多當時是1970年代全共鬥運動結束後的學生。

這樣的參與者,有許多是長期參與各式各樣運動的人。他們養成了持續參與各種運動的習慣,即使運動進入了停滯期,也還是會持續參與運動。因此,結果就是看起來只有高齡化的人們參與著運動。雖說如此,但並非所有高齡者都對政治有著高度關注,而是長期習慣參與運動的人們較為顯眼而已。

在上述條件的基礎上,一般而言,隨著世代的下降,對於「安保」這個戰後日本傳統議題的關切呈現逐漸減弱的趨勢。在日本,「安保」之所以成為重要的議題,是因為經歷過戰爭的世代反對1960年的《美日安保條約》修訂,掀起了巨大的運動,而直接目睹這些運動的新聞報導的「1968世代」,對此留下了強烈的印象。在之後的世代中,關心程度的降低是可以理解的。

相較之下,2011年的福島核電廠事故對於東日本的人們來說,是一種直接的恐懼。因此,從2011年到2012年的反核運動中,參與者的年齡分布並無明顯的偏向。然而,十年過去,當運動進入停滯期後,確實存在著習慣參與運動的人們,也就是相對高齡的參與者開始變得顯眼的傾向。

Q7:您在《1968》提到「一九七○年的典範轉移」,也就是日本左派從「戰後民主主義」轉向開始關注「少數群體」和戰爭責任等問題,您認為這個新的典範,在本書出版之時(2009年)已然失效,沒有辦法回應大多數身處在不穩定雇用狀態中的貧困年輕人的不滿。那麼,當代需要的批判典範,會不會跟重視階級問題的馬克思主義有更多連結?

小熊:在討論不穩定就業狀態、貧困、貧富差距時,馬克思的思想確實值得參考。但是,我不認為馬克思主義是思索這些問題時唯一的思想與分析方法。另外,我認為馬克思原典裡的思想,與馬克思死後被提倡的「馬克思主義」有著相當大的差異。

Q8:《1968》出版後已過了15年,也得到了許多一般大眾讀者、當年運動參與者(如日前過世的田中美津女士)與其他研究學者的反饋與回應,您是否有哪些觀點或評價改變了?或者反而再次回頭堅定了當初書寫本書時的假設與論述?

小熊:基本上沒有變化。如同我一開始說的,我選擇全共鬥運動作為題材,是為了描寫高度經濟成長這個社會巨變對於當時的人們在心理與行動上帶來何種影響。全共鬥運動是對於高度經濟成長做出的集體反應,這個觀點至今依然沒變。

然而,我在書中頻繁使用「尋找自我」一詞,雖然是為了讓主題更易於理解,但或許也容易招致誤解。對於自我認同的摸索,是對高度經濟成長這個社會巨變做出的心理反應之一,但當時的反應並非僅限於此。例如全共鬥這種不具有明確組織的運動型態、針對大學校方單方面決策而作出的反應等等,也是在高度經濟成長期中出現的摩擦反應。出版後的回饋,有很多是圍繞著關於當時運動的評價,我覺得有很多人並不理解我是為了什麼而書寫了《1968》。

Q9:台灣比較熟悉的「全共鬥」世代的名人,有村上春樹、上野千鶴子、坂本龍一等等。可否請您談談這一代人對當代日本社會和文化的影響?

小熊:日本1968年的大學入學率是13.8%(男性22.0%,女性5.2%)。也就是說,「那個世代」中有約九成的人沒有上大學,當然也沒有參與全共鬥運動。參與全共鬥運動的僅限於當時的菁英階層。菁英在創作文化上處於有利的位置,會留下許多文化作品,這無論在哪個時代都是如此。然而,如果要說「那個世代」留下了什麼影響的話,我想與全共鬥運動無關的人們留下的影響要大得多。如果就提及的這三位來說,他們確實是知名的人士,常常被象徵性地提及,但我認為他們並不能代表「那個世代」。

延伸閱讀

回文章列表