這十多年來,關於戰後白色恐怖,出現了許多新的文學創作乃至圖像、電影、表演藝術,是經過解嚴一九八○、九○年代一度蓬勃之後少見的狀況。崇凱是其中致力甚深的一位。這指的不僅是寫作主題,也來自面對歷史,「小說可以做什麼」的思考。他並不只是重新刻劃那些被忘卻的人與事,也透過寫作將那些過往與今天相連,那不只關於曾經發生了什麼,也關於人們怎麼去記得與思考那些事。

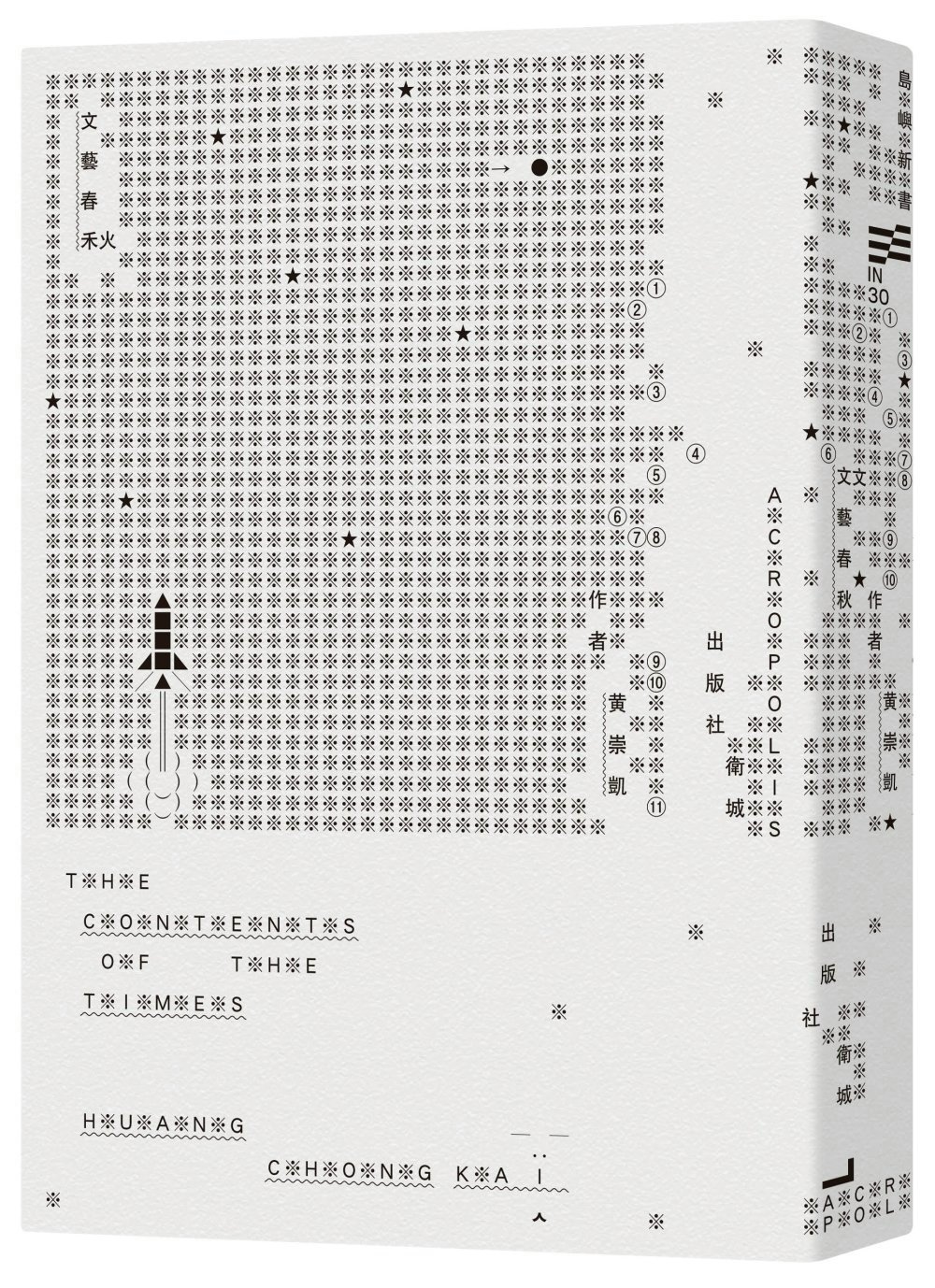

當那些事情年復一年拉開距離,作為後來者,能夠做的不僅是去重建事件,也是去捕捉那距離,使之變成我們與事件的連繫。在崇凱此前的《文藝春秋》與《新寶島》裡面,都可看到這樣的目光。其中一種嘗試是描寫政治案件的「旁邊」。巨大的國家機器,政治案件的當事人,在兩者之間,時代角落的其他人是什麼樣子?(如〈三輩子〉中監控女作家的基層情治人員兼小說讀者)。另一種則詢問白色恐怖的「遠方」。如果放到二十世紀的世界史,這些事件會在哪裡呢?(〈狄克森片語〉中,《新英文法》與《狄克森片語》的對照,《新寶島》裡面臺灣與古巴兩個島嶼命運的對照)。

政治案件的重新認識與轉型正義工作,理想步驟,是國家檔案的徵集、口述歷史的保存、受害者的平反、加害體系的釐清、政治責任的歸屬、社會公共記憶對話、作為對話一環的創作……但在現實中,民主化多年後這些才得以逐一展開,不同步驟往往必須同時跟時間賽跑,而許多工作也來不及等待歷史學者有一分證據說一分話之後再開始。在這樣的限制下,身為一個史學工作者,有時心裡總不免會跨過史料,去想像當時曾經可能發生過的事:「應當有那麼一個人」,「他或許曾經問過」,「如果看到……他會怎麼說?」而崇凱所做的,可以說是小說家的特權:在歷史學工作還未能重建的地方,這些小說已經先一步去設想,在此刻我們對那段歷史仍然有限的認識中,嘗試走到空白的角落。

在這本小說裡,崇凱將前面的嘗試推得更遠。《反重力》圍繞半個世紀前臺灣的幾個重要政治事件:刺殺蔣經國、彭明敏逃亡、泰源事件、臺南美新處爆炸案……,但小說的時間與空間又超過了這些,指向一九七○年前後的全球各地。那時間與空間,像是詢問著來不及發生的失去:隨著人們可以重新訴說那些故事,儘管眾多,我們終於能一件一件去拾起破碎的事物。但我們仍然難以想像,如果沒有三十八年的戒嚴,如果人與思想的流動不受到限制,這個島嶼上的人們會在那個時代創造出什麼樣的可能性?

當我們回頭看向風起雲湧的一九六○到七○年代,世界各地的青年,反思著現代性的限制,巴黎索邦大學的牆上塗鴉著「反對一切反對」,東京大學講堂的布條寫著「大學解體、自我否定」,反對越戰的青年在華盛頓將花束放上警察的槍口……臺灣距離這一切卻顯得那麼遙遠,彷彿是從外太空眺望著另一個星球。

當那些國家二次世界大戰後長成的一代青年,思索著美好的現代生活意味什麼;臺灣同世代的青年在那些政治事件裡,眼前必須去想的卻是,一個好的國家、屬於人們自己的國家是可能的嗎?

《反重力》把這些看起來很遙遠的人們放到了一起,提醒曾有過的連結,或者,安排了可能的連結。從而我們看到在加拿大討論著李維史陀(Lévi-Strauss)、詹姆斯.斯科特(James Scott)與班納迪克.安德森(Benedict Anderson)的中輟留學生,在大阪萬國博覽會結識左派華僑少女的臺灣女服務生,看到了等待判決的青年想起卡繆小說的開頭,看到了救援政治犯的國外友人怎麼從他們的國家來到臺灣。

在小說裡,我們每每看到一個事件跨過地球連到另一個事件,「那一天,在距離多少公里的地球的另一頭……」。透過連結與相遇的安排,崇凱讓我們察覺,臺灣的青年與那個時代並不那麼遙遠。在第一世界的繁花與第三世界的肅殺之間,追尋一個公義的地上國度,在深處仍然是相連的。

不單將這些政治事件放在臺灣本身的戰後命運中,也將它們放到同時代的整個世界裡,我們有很長一段時間,沒有看到這樣的嘗試了。在一九八○、九○年代,當人們開始能夠書寫這段過往,伴隨著對二十世紀歷史宏大敘事壓迫個體的反省,大部分的小說聚焦在時代巨輪下個人的微小生活。在那之中,少數以世界史的維度去思考的,只有陳映真,然而線性時間的左翼理想、「資本主義的跨國壓迫」、「民族分斷體制」等概念架構的先行,卻也限制了小說本身。在《反重力》裡,崇凱採取了一個特別的視角,去回應那不再的宏大敘事。他站在這些政治事件的旁邊,看著一個個人物的日常生活,同時,也看向世界的各個角落,用一個故事帶出一個故事的方式,串聯起整個時代的共同歷史叩問。

不過,崇凱並沒有停留在說不完的一千零一夜。《反重力》說的故事,並不只是臺灣沒有缺席那風起雲湧的時代,那些故事既關於那一代人與世界的連結,也關於他們與歐美日本反叛一代的差異。正是透過這一差異的相遇,臺灣在來不及參與之中孕育的可能性,才得以浮現。那相遇既是與風起雲湧的解放相遇,也與越戰結束後風暴落下的幻滅相遇。在那幻滅中,如何走下去,如何與挫折共存?在這裡,遙遠島嶼上想要推翻威權政權的挫折,與想改變整個現代社會的革命運動落下的挫折,奇異地,靠近在一起,然後在那餘燼裡,產生了新的可能。

在加拿大,沒念完人類學博士的阿志,與刺殺蔣經國失敗逃亡,放棄社會學博士的保羅相遇。崇凱為保羅日後從未透露的逃亡經歷填上了許多故事。經由越戰逃兵網路,他遇見社會運動風暴落下後茫然的青年,人生有著各種困惑:是打起領帶當個上班族,或是到地方做環保運動,還是去中南美跟巴勒斯坦打游擊?也許,能做的只是找件具體的小事貢獻餘生,但這樣微小的抵抗對整個現代性體制又能有什麼改變?

受到美國新聞處爆炸案波及的女高中生明秀,少了一隻手,在美方補償下前往美國留學。她認識了地下組織的男友,但那萬花筒般意義迷離的民謠,抽著大麻去除身體界線的派對,看起來並不是問題的答案。她也參加了海外臺獨運動的週末同鄉會,只是女性總在煮飯做蛋糕的聚會,也不像是問題的答案。回到臺灣,兒時好友成為熱烈的黨外運動支持者,請她上臺講講美國回來的看法,反而讓她不知道該說什麼。

然而也就在這裡,無論此處彼處都沒有現成答案的困惑,將小說裡的人們推向了一千零一個故事之外的地方,在那裡,有著什麼在呼喚著,打開了尚未來到的故事。

就像泰源事件中阿興一邊翻著聖經一邊想的,「已經西元一九七○年了,說著『是了,我必快來!』的主耶穌,仍然沒有來。」在臺灣這個遲到的現代國家,那時間的落差與第一世界的距離,卻也讓尚未來到的、公理和正義的國度的許諾,呼喚著小說裡的人們,在挫折和幻滅中,湧出一股不能不做什麼的力量。需要一聲爆炸,需要在沒有答案的歷史之中,回到島嶼上,去面對那不可知道的未來。

這一呼喚甚至推動小說裡的阿志穿過了時間,或者,推動崇凱安排了一個時間的蟲洞。那飄泊的中輟青年,穿過滿地可的地下鐵,回到二○二○年疫情中的臺北。在三天裡,他用了比當年電腦厲害許多的手機,走過建築已非的臺大校園,在學妹研究室的書架看到自己死前完成的譯作,在刺蔣事件五十週年的展覽遇見了多年前聊過天的老去的保羅。然後他再次回到沒有答案的一九八二年,決定飛回臺灣,確認那「究竟是夢,還是他必須挺身迎接的命運」。

在宏大歷史敘事早已一個一個倒下的時代,我們還能夠夢見未來嗎?可以有另外一種說故事的方法,把人們連結在一起嗎?透過既相連卻又差異的時間,在不再直線前進的時間裡,《反重力》像是這樣問著。

那在彼時還沒有誕生的共同體,一方面與一切都解構了的現代性晚期,處在同一時間,另一方面卻又仍然處在現代性的開端:在沒有可行的完美計畫下,想像著那沒有保證的更好的未來。在時間的重疊裡,小說裡的人們走向了小說還沒有說的故事,他們相信未來沒有寫定,在束縛與荒原之中,在創造與破壞之中,仍然去試著,將眼前的土地變成屬於每一個人的家園。

這樣,在這個島嶼仍然喧囂不定的二○二四年,來回往復翻過,在一千零一個故事中穿行,最後或許你會發現,那裡面也一直有著下一個故事,關於此時此地閱讀著小說的我們。

然後我們也終於明白,為什麼一本關於一九七○年前後臺灣政治事件的小說,貫穿著不同故事的是阿姆斯壯登陸月球,是庫柏力克的電影《二○○一太空漫遊》。

在那每一天都有動盪事件的時代,一九六九年七月二十一日的登月,或許仍是受到最多人關注的一件。資本主義—自由主義陣營、社會主義陣營、第三世界,政治犯、情治人員、普通人,不同地方的眼睛都在看著螢幕看著報紙,看著人類踏上地球之外星球的那一刻,想像一個超越此地的生活、改變重力的世界。

1968年庫柏力克執導的《2001太空漫遊》上映;1969年阿波羅11號成功登陸月球。(圖 / wiki)

與風起雲湧的社會運動一起,登陸月球代表了那個時代的夢想。這個夢想折射了現代性的兩個面向:最先進的科技發展,與最神祕的未知經驗。《二○○一太空漫遊》縮影了文明的進程。從人類還是猴子時候的戰爭開始,到了太空,強權仍然互相競爭,最新的電腦宣稱自己不會有任何錯誤,卻準備解決掉船上的太空人,最後被強迫關機。但經過這一切,人類也終於穿過無數星海,像是吸了迷幻藥一樣,看見了難以解釋、謎題般敞開的宇宙盡頭,直到自身也飄浮在其中。

小說描繪了第一個與最後一個登上月球的人類,他們來到臺灣,到世界各地巡迴展覽的情形。我們都記得阿姆斯壯,卻很少記得賽爾南的名字。是巧合還是時代的共振效應?登月任務成功之後,跟風暴落下的社會運動一同,竟難以為繼,NASA再也沒有派人上去過。

那像是說,我們終究得從仙女座回到這個星球,回到這一個充滿猴子互相打架的星球。就像大衛.鮑伊唱給六○年代的輓歌〈Space Oddity〉(太空怪談),「迴路斷掉了,一定有哪裡出錯了」(Your circuit's dead, there's something wrong),那關於宇宙的夢想就像與地面基地失去聯繫的太空人,他唱道,「地球是藍色的,但我再沒有什麼能夠做的了」(Planet Earth is blue and there's nothing I can do)。在七○年代的尾聲,偷渡政治犯名單準備上飛機的少女,被監控中的政治犯和他的外國女友,在島嶼將要邁向新的變動的前夜,他們進到戲院,上映的已是在宇宙盡頭仍有著正方反派開打的《星際大戰》。

賽爾南(Eugene Andrew Cernan,1934-2017)曾三次執行任務:雙子星9A號(1966年),阿波羅10號(1969年)以及阿波羅17號(1972年)。由於阿波羅17號是迄今最後一次登月,賽爾南成了最後一個在月球留下腳印的人。(圖 / wiki)

賽爾南(Eugene Andrew Cernan,1934-2017)曾三次執行任務:雙子星9A號(1966年),阿波羅10號(1969年)以及阿波羅17號(1972年)。由於阿波羅17號是迄今最後一次登月,賽爾南成了最後一個在月球留下腳印的人。(圖 / wiki)

那之後的半個世紀,人類科技持續進步,各式各樣科幻電影裡的發明變成了生活的一部分,但也將生活變得更加複雜,更加沒有答案。稱為夢想的東西日益遙遠。一九六○年代像根火柴一樣劃過,但是那個時代也留下了永遠讓人揮之不去的畫面。人類第一次從遠處看著這整個星球,想著脫離重力的可能性。我們終得回來,在日常生活的繁瑣困惑繼續下去,但總有些人記得那一幕。

崇凱顯然是記得那一幕的一位。回望那個時代的臺灣,在戒嚴統治的封閉中,遠遠地眺望世界的青年男女,一方面,身在現代暗面一環的黨國威權體制下,他們更早更直接地感受著現代世界帶來的挫折與創傷;另一方面,處在現代世界體系的邊緣,從有限的資訊碎片,看向遠方夢想的一瞬之間,他們仍然想像著爭取著可能的現代、那未完成未實現的現代。在幻滅之中如是前行,這或許便是崇凱透過地球和月球的距離所測量的,臺灣在那個時代沒有趕上的,卻以另外一個方式展開的可能性。

林易澄

臺灣嘉義人,臺大歷史所博士,現為中央研究院歷史語言研究所博士後研究。合著有《無法送達的遺書:記那些在恐怖年代失落的人》、《靈魂與灰燼:臺灣白色恐怖散文選 卷二》。

延伸閱讀

回文章列表