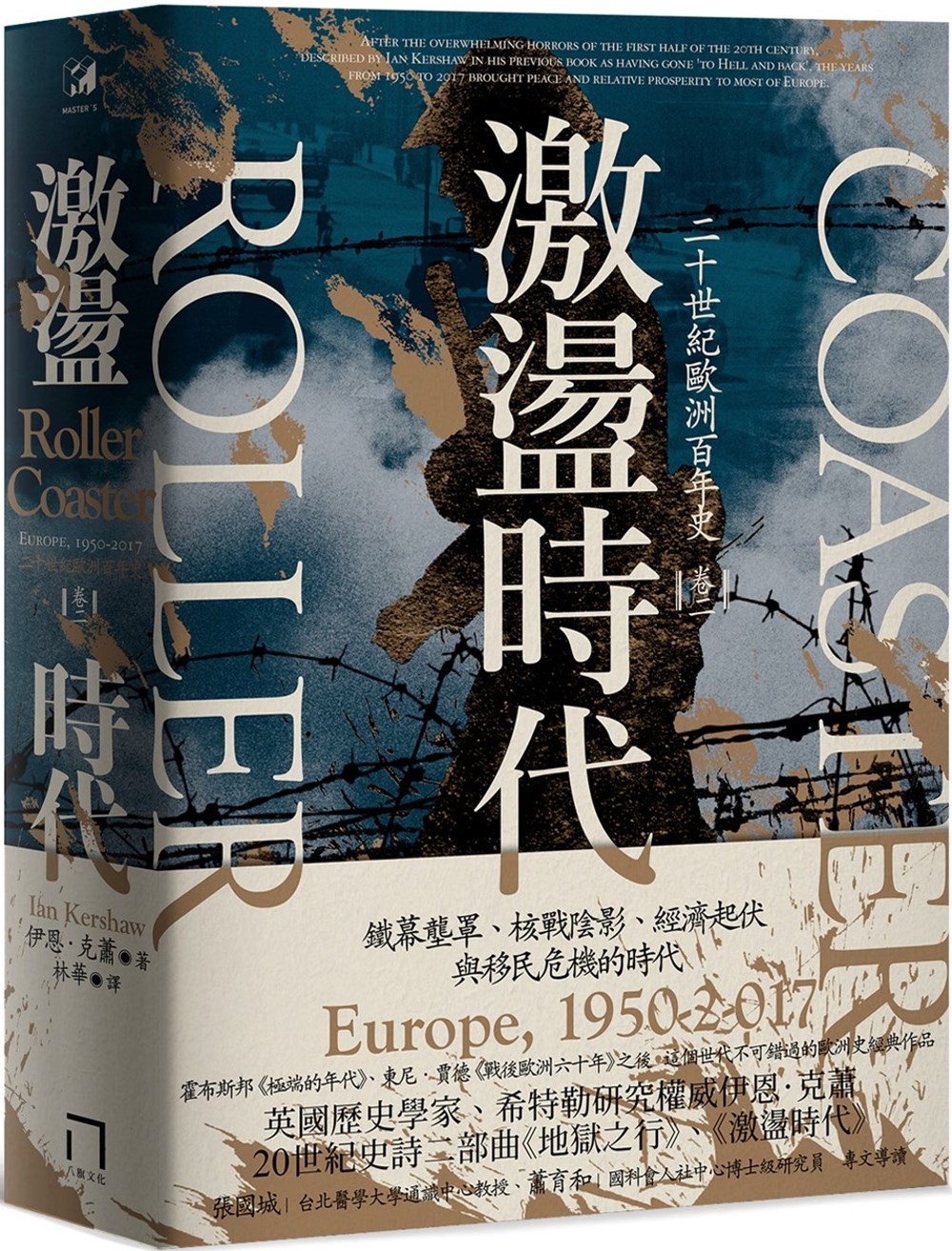

英國的納粹史專家克蕭(Ian Kershaw)的《激盪時代》是一部描寫歐洲二戰後至今的通史。對於許多人而言,此段歷史更是親身經歷的集體記憶,是當今歐洲社會的共同日記。若說新聞是「歷史的初稿」,那麼戰後這段歷史也不過就是「新聞的初沉澱」,是當前人們輪廓拉長的倒影。

在這個有如集體日記般如影隨形的新聞與歷史之交界地,眼下歐洲人所面臨的時事處境,歐洲一體化整合的瓶頸、民主治理的困境、對開放社會多元價值的自我懷疑、全球化移民流動的挑戰、乃至於面對俄羅斯極權的侵略與威脅,都能在此找到理解的軌跡。

歐洲一體化起於戰後重建與面對共產威脅的安全需求,隨後逐漸變成經濟上無法繞開的共同利益。而戰後民主的穩固與深化,則有賴於經濟成功所帶來的信心,終而在東歐鐵幕崩塌後成為全歐洲的共同價值。隨著民主建制化與經濟復甦,戰後出生的歐洲世代開始反抗老一輩的傳統權威與法西斯黑歷史,讓環保、反核、反種族主義、女性解放等多元價值落地生根,並在九○年代後隨著歐盟整合深化與經濟加速自由化的步伐,塑造了當今歐洲主流樣貌的開放社會。

然而,就像所有新聞時事發生的當下,時代的腳步遠非歷史回顧時那樣明確,而始終伴隨著大大小小的曲折磕絆。歐洲一體化與各國主權與利益的內在衝突,為了戰後重建與族群階級和解而選擇性地遺忘歷史,經濟快速復甦下「美好時代」的比例分配式民主所伴隨之恩庇政治的腐敗,嬰兒潮世代反法西斯思潮在六○與七○年代變調衍生的恐怖主義,七○年代石油危機後的新自由主義經濟轉型在幫助克服危機的同時,也改變了政治版圖並侵蝕民主的基礎,九○年代冷戰落幕後歐洲一體化的加速,讓移民潮進一步衝擊了社會穩定與人民對歐盟與民主的信心,加以二○一○年代的歐債危機與難民危機,終至成為如今民粹主義的溫床,以及讓俄羅斯極權得以顛覆滲透的阿基里斯之踝。

以上寥寥數語的勾勒當然遠遠無法概括歐洲戰後這段歷程。一方面是因為,「歐洲」涵蓋了太複雜、差異太大的國家與地域,這段歷史與其說是交響樂團的演奏,倒更像是多個異種樂團的並奏,乍聽之下眾音雜沓毫不同調、甚至還彼此干擾。另一方面則更是因為,就像人的一生無法被簡單概括一樣,必定包含自我矛盾、弔詭、以及一言難盡的各種意外轉折,歷史更是如此。

「歐洲戰後」這個當下與過往交界之處的長度,剛好等於一個人一生的長度,也恰恰正像當代人的生命一樣:當下和過往都是待決待消化的,過往是當下的束縛與課題,同時也是理解當下與未來的提示。與十九世紀以前所有已成典籍的歷史都不同,戰後這段歷史還蘊含著如此飽滿活生生的人味,思考它的同時也意味著當下人們的自由——一切都仍是待決的課題、都涉及到人的選擇與決定,而歷史思考賦予了人們實現自由的能力。

《激盪時代》是一部份量充足的通史,但閱讀起來卻沒有一般大部頭通史的厚重,而更像是一部為了願意面對當下生命自由的大眾讀者所精心準備的工具書。面對這段極為錯綜複雜的歷程,作者克蕭用某種類似馬賽克拼貼的手法,將戰後史區分成十二個章節段落,而每個段落又區分成數個矛盾對比鮮明的區塊,繼而每個區塊又由不同國家不同色彩的碎塊所組合而成,最後構成一幅多彩而連貫的歐洲圖像。儘管敘事流暢連貫,但讀者依然可以將圖像裡的每一色塊、每一個描述個別國家在特定主題之發展的段落,都單獨抽離出來,作為獨立的故事來閱讀,就像查閱一部由個別故事構成的辭典一樣。

一部通史要能扮演這般工具書的功能,前提自然是作者在組織這段歷史時有一個明確的主線架構,可以將每一段「故事詞條」都有條不紊地編排成序。

克蕭將歐洲戰後史的發展主線詮釋為西歐與東歐各自在冷戰對峙的處境中,彼此鏡象地建立起一套在政經社會文化都涵蓋了大眾的穩定性,直到七○年代穩定的高峰,隨即則開始經歷穩定性的崩解。八○年代以來,歐洲跳脫過去穩定的框架,冷戰終結、歐盟東擴、資訊時代到來、全球化加速,一連串飛躍性的改變,讓當代歐洲比過去任何時代都更加和平(按:本書寫於二○一七年,烏俄戰爭爆發之前)、繁榮、自由,但也同時也進入了最不穩定、最難以預測、且危機空前嚴重的時代。

作者為「由穩定邁向不穩定」這個架構填入了豐富的題材,從政治角力、經濟運作、社會結構、藝文思潮、社群氛圍、再到消費與大眾文化,並且偶爾在通史式的長鏡頭之餘,流暢地切換到大時代尋常平民個人日記的微縮鏡頭,額外為這段有如當代歐洲人「集體日記」的歷史又賦予了更多一些「交界地」的氣味。

從這個角度來看,《激盪時代》能帶給讀者的,便遠不只是讀一本敘事通暢之史書的滿足感而已。

回文章列表