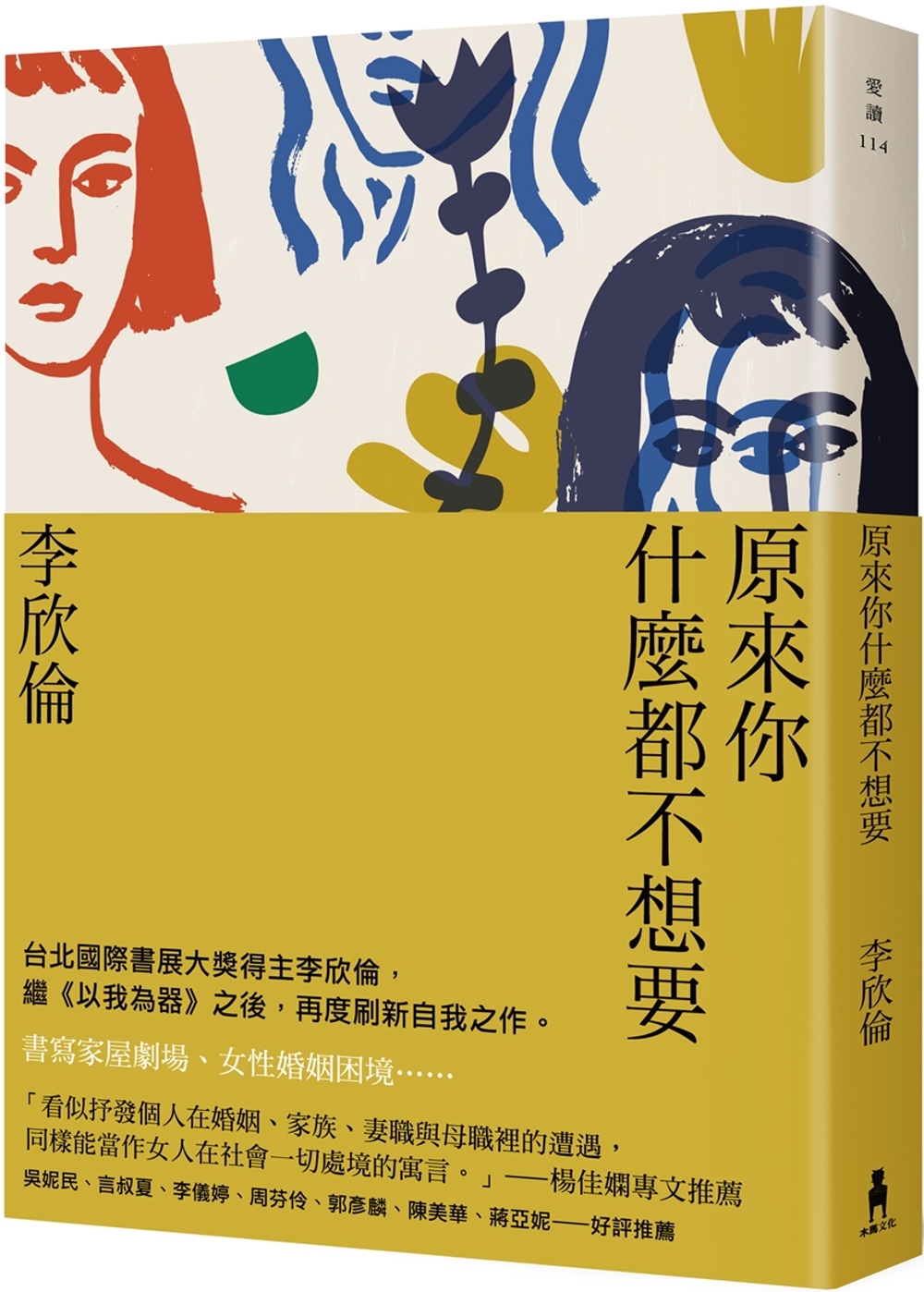

錢鍾書將婚姻形容成「圍城」,外面的人想進去,裡面的人想出走。然而,根據各國統計,婚後,男性的幸福感往往是上升,女性則(並不意外地)是下降。由此可知,縱然一同進了圍城,感受上也有窄闊之分。李欣倫這本《原來你什麼都不想要》翔實記述妻子之難,女人時常在婚姻裡找不到容身之處,只能跟文學借一點空間,時而驅車狂飆,時而漫漫划起方舟,不問柴米油鹽地深呼吸。

散文共分四輯,由辛波絲卡的詩〈一個女人的畫像〉穿針引線。但輯一的「她一定樂於討好,樂於改變至完全不必改變的地步」,就已說出女人在婚姻,最無形也最漫長的凌遲:情緒勞動。李欣倫自父親的中藥鋪說起,造訪的女人,有幾位眉心刻著「恨」。其中有一名女子「靜」,本來是優雅美婦人,但在丈夫投資失利、傾家蕩產之後,李欣倫形容,靜就「壞了」,從此唱起長恨歌。靜宛若跳針的錄音帶,反覆訴說她對丈夫的苦大仇深,不忘頻頻向李欣倫父親索藥,以吞服大量藥粉來化解內心的燒灼。為什麼要給予靜這麼長的篇幅?李欣倫幽幽轉進,自述她也「壞了」,丈夫為了投資,抵押房產,賠入不少身家,李欣倫越來越像靜,緊抱著藥罐一匙一匙嗑,七天的藥五天就吃完。從前不明白,腳就長在靜的腿上,大不了一走了之啊。直到自身也入了圍城,才明白「直到死亡將我們分開」,這句話正面看是浪漫情話,翻過來則是隱約的威脅,有些人足夠幸運,他們的婚姻從來不需要翻面,一個觀點就足以適用一輩子,李欣倫則自招,她沒有,她活在背面很久了。甚至,她明明早就透著光,看見了一定比例的「背面」,卻選擇閉上眼。為什麼?我們被告知了千萬次,愛是恆久忍耐又有恩慈,沒人想當掃興的惡徒。

從始至終,讀者只知妻子是李欣倫,而丈夫是「他」。「他」熱衷投資,渴望財富自由,篤信自己有朝一日會躋身上流。而文學出身的妻子,對隱惡揚善的敘事有一定的警惕,她更擅長找出沒說完的另一半,像是,按照「他」的計畫,夫妻倆早該暴富了不是嗎?為什麼實情是丈夫得不斷借錢周轉?

「他」,不疾不徐,一再將妻子的懷疑朝著「輕薄」的方向去詮釋——妳不懂啦。妻子確實不懂投資,不懂那些多音節的專有名詞,不懂國際趨勢板塊如何遷徙位移。她也沒有餘裕去學習,眼前是房貸帳單,洗碗槽裡的髒碗盤,以及哭鬧不休的嬰孩。李欣倫工筆描繪眼睛漸漸闔上的過程。常聽聞有人分享持家智慧(還是毒藥),有一句是「家是講感情而不是講道理的地方」,又云,「婚」的解字就是女子昏了頭,在在暗示,要想婚姻延年益壽,就不能耳聰目明。是以,妻子不應該去質問「他」,為什麼帳面上始終是無止盡的虧損。即使妻子試著講道理,丈夫也可以哭著講感情,「妳竟然不支持我」。愛的真諦不知不覺已唱到下半場,凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐。

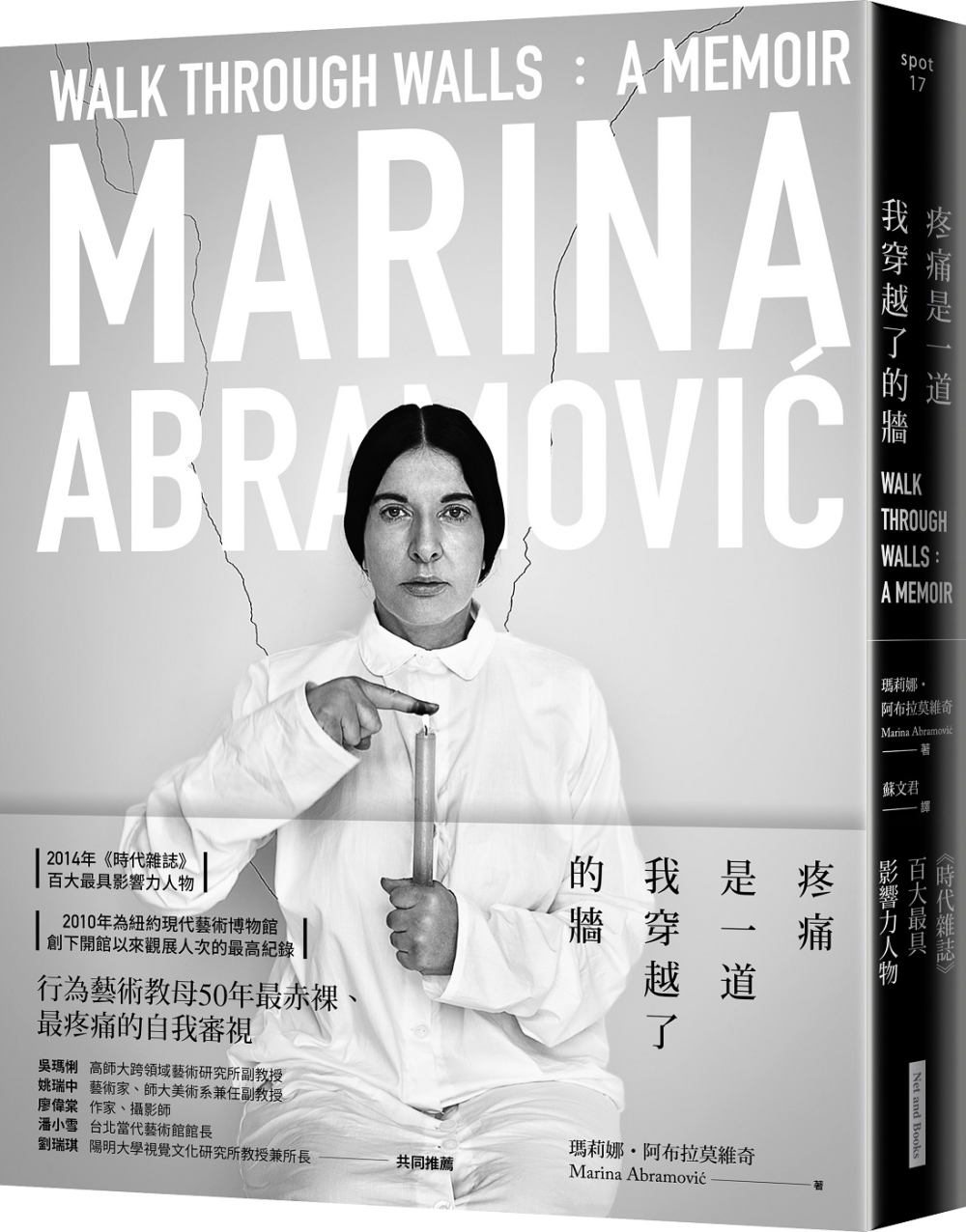

瑪麗娜.阿布拉莫維奇在自傳《疼痛是一道我穿越了的牆》,梳理她跟藝術搭擋烏雷,傳奇的愛情底下,爬滿萬千蝨子。兩人最後一次合作的作品「情人——長城」,世人多將他們的揮手告別視為愛情的「最美一瞬」。阿布拉莫維奇則說,不,不是那樣的,實情是早在長城計畫以前,兩人早已貌合神離。阿布拉莫維奇得照顧深受宿疾困擾的烏雷,還得忍受烏雷一直搞女人的事實。阿布拉莫維奇坦承,她隱瞞所有人真相,次次期待奇蹟發生。她不僅僅在意烏雷,也在意必須要由兩個人一起才能創造出的藝術。這裡的「藝術」,其實也能抽換成其他名詞,但最具代表性的莫屬「我們」,這個名詞多好,讓人感覺到連結,歸屬,以及我們得以暫時從「自我」這個沉重的角色抽離,暫時扮演幾分之一,不再孤獨,也不再氣喘吁吁,直到「我們」形成的壓迫遠大於「自我」,我們才會驀然懷念起「一人做事一人扛」的純真歲月。散文裡,妻子不再埋單丈夫頻仍使用的「我們」,執意還原為「你」與「我」,就是一次驚心動魄的示範。

輯二「頭朝下」,李欣倫坦承,產後憂鬱的時刻,她曾經跨出陽台,屋內傳來女兒的哭泣聲,絆住了她。「頭朝下」埋藏著死亡的幻想:縱身一躍,會看見怎樣的風景?而後,鏡頭切換,「頭朝下」成了多義的詞彙,可以是每週三十分鐘,任由整脊師製造骨頭火花的魔術時光;可以是母女倆犯了忌諱,偷偷相擁趴睡的小祕密;可以是旅行時為了阻止室友雷鳴般的鼾聲,暗中操作的小訣竅;也有兒時從電視上看見的女鬼,沒有得到愛,只能把頭放進繩圈,視線朝下。千迴百轉,最終又繞回最安全(也是唯一安全)的「頭朝下」,整脊的按摩床,告訴自己,也提醒讀者,她終究是——活下來了。

〈末日音聲〉、〈水面下〉、〈躺地上〉,建議一氣呵成,不要遲疑地讀完,才好感受到李欣倫文字中恰如其分的遞迴,將「世代」、「親情」、「個人與社會」等諸多向量做了縝密、嚴絲合縫的堆疊。原本李欣倫只打算生一個,得知是女孩時,她流下眼淚,想起此後的艱難,想起之前母親為了生一個兒子所經受的委屈。李欣倫細細數憶從女孩到女人,一路見證的不易,最終牽她走出迷霧的卻是妹妹(另一個女身),妹妹一句「太棒了。好期待見到她」,融化了她內心的冰凍三尺。

而〈水面下〉與〈躺地上〉分別以女兒、兒子為主角,寫母親與孩子,意志與意志的拮抗、討價還價與相互成全。從《以我為器》,李欣倫就展現她就親與子之間相當細膩、全面、絕不顧此失彼的觀察,她從不止於母職所招延的荒蕪與流失,也寫伴隨而來的反省與寬諒。這次《原來你什麼都不想要》,讀者能再次意識到,母職時常關乎折疊的技藝,把時間、空間、自我對折再對折,直至迷你渺小,而李欣倫沿著折起時相反的方向,一折一折打開,將一座絢爛多彩的小宇宙鋪展於讀者眼前,女人心時而是海底針,時而是海底本身。

《原來你什麼都不想要》也就「散文書寫」進行了極深的探究。〈顫慄遊戲〉、〈半臉〉、〈後記〉可以對讀,有幾組關鍵字:「後真相」、「誤讀」跟「虛構」。李欣倫談到寫作裡相互背反,世人卻又認為作家理應兼顧的幾個元素:我們期待作者要「真實」,但一方面又忌憚這樣的真實會咬傷「現實」。這些層次李欣倫都顧慮到了,所以她(近乎自殘的)坦率告訴讀者:即使她是作者,也不必對書裡的說法照單全收。

我想起挪威作家卡爾.奧韋.克瑙斯高的自傳性虛構小說《我的奮鬥》。克瑙斯高在六部、百萬字內說盡了他的人生,有些人物甚至沒有更動姓名,以真名曝光。付梓之後,克瑙斯高父親的親族向他提出法律控訴,妻子也再次深陷憂鬱症,但,這部作品在歐洲文壇叫好且賣座。要怎麼理解箇中的矛盾(還是說並沒有矛盾?),我取徑廖瞇的書評〈作家是家庭裡的炸彈嗎?寫作高於親情?〉:「寫作者並不是為了當炸彈而寫,而是不得不寫,因為他無法對平靜海面下的暗流視而不見。但當他寫出來時,那些真實便成了炸彈——嗯,不是真實本身是炸彈,而是「掀開」讓它成為炸彈——真實一直在那裡,掀開才使得原本看似平靜的關係被點燃,得以進一步去認識真實。」

廖瞇這段話好適合做為這本書的註腳:婚姻的傷害一直在那裡,掀開才使得原本看似平靜的關係被點燃。李欣倫的女性親族,佛緣匪淺,陸續出家。其中一位表妹,上一秒訂立婚姻盟誓,下一秒青燈古佛,看似「突然」,李欣倫說,「事出必有因,因多半微細,凡俗如我輩只能看到巨大的果,因而覺得突然。愛情與男方家人可能已開始磨損她⋯⋯」是的,多半微細,細到作家自己也嘲諷,婚姻的芝麻綠豆「都幾乎長得一模一樣,且有瑣碎到不行且無聊至極的共通點⋯⋯但回想起來婚姻生活的間隙都塞滿了這些體積小、滾動快又不起眼的玩意,逐日這邊滾出一粒那邊跳出一顆,日積月累竟也填充成婚姻本體」。說出來都沒有什麼一刀斃命的大事,但聚沙成塔,久而久之就成了不可承受之輕。

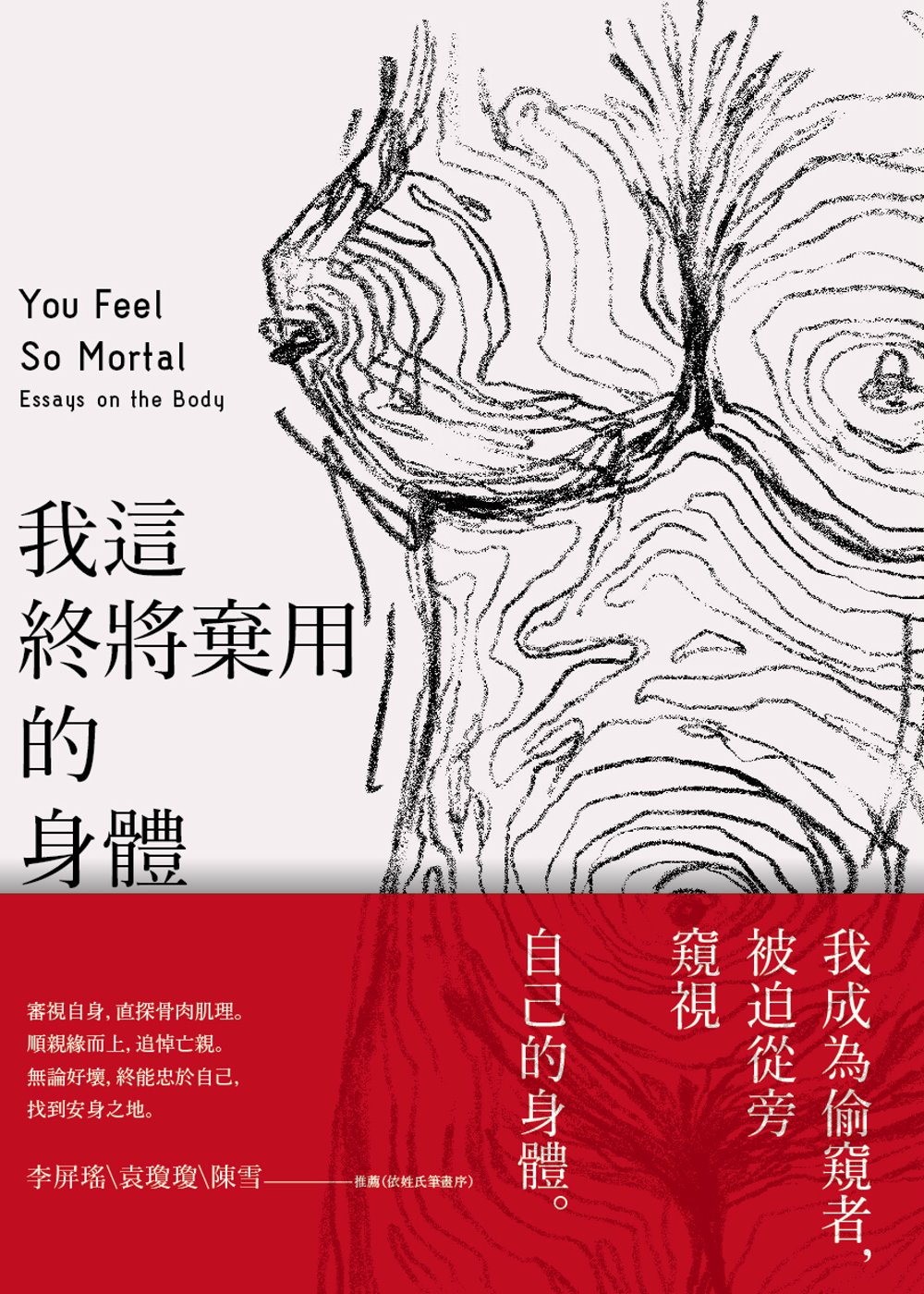

最後,李欣倫寫她讀佩姬.辛納《我這終將棄用的身體》:「著迷她像手持解剖刀般,以細密又精準的文字切開自身,微笑從容地在讀者面前大卸八塊⋯⋯彷彿回應佩姬無私的揭露,我那持續如電流奔竄的腰痠腿麻會在此時更加熱烈,讓我知道它們的振奮。」身為讀者,跟有些私誼的友人,我也想留一些篇幅回應這本書在我內心引發的熱烈。我很早即知我對婚姻欠缺憧憬與願望,但要和他人解釋這取向,恆感辛苦,彷彿我、或者我的交往對象必然有人患有神祕隱疾。有一次,和李欣倫餐敘,聊到情感選擇,我再次感到口乾舌燥,質疑自己是否有進一步澄清什麼的必要。我抬頭凝視著她,李欣倫笑得眼彎嘴彎,說,「曉樂,妳現在這樣很好。」她淺褐色的眼珠不躲不閃,沒有歧義,說一是一的坦蕩。我深受撫慰。

一年後,翻開《原來你什麼都不想要》,餐敘的場景屢屢在我腦中閃現,我突然懂了那句話,是她在生還之後,從內心深處咳出來的,幾乎帶著直覺,反射,不假思索的證言。我恍然大悟,有人在前方,朝我打了燈號,提醒我,這兒處處是暗礁與漩渦,你可以往前,也可以裹足不動,而我把暗礁與漩渦的位置,都寫出來了。

作者簡介

居於台中。

喜歡鸚鵡,喜歡觀察那些別人習以為常的事。

著有《你的孩子不是你的孩子》(已改編成電視劇)、《可是我偏偏不喜歡》、小說《上流兒童》、《我們沒有祕密》、《致命登入》。

✎作家金句:「山窮水盡時,故事會帶領你活下去。」

延伸閱讀

回文章列表