王汎森在探討20世紀歷史學方法時,提到自兩次世界大戰以前的歐美史家赫然發現非個人性、非人格性力量(Impersonal Force)對人類社會的運作具有各種影響。社會、團體、生態、經濟等等不同層面的結構開次被學者系統地分析整理;跨國與跨文化的交流然令史學著作出現語言學的轉向。在整個20世紀,東亞的知識人以不同形式接受或回應了歐美的歷史研究方法,從梁啟超的「新史學」到中國共產黨所推崇的馬克思主義史學,都分別以「團體」、「社會」、「階級」等名詞分析不同「集體」(collectives)的特性,強調歷史的進程或人類社會運作的變化並不是由過往史家所重視的王侯將相或英雄人物推動。[1] 值得探討的是,何以不同學科的研究者忽然在20世紀得以以「集體」思考人類社會的運轉方式?關於這點學界早已有不同的理解方式,但我們認為一直為學者忽視的是這些關於「國家」與「社會」的討論,很多時與研究的基礎建設(infrastructure)早在19世紀,由蘭克史學(Leopold von Ranke's historiography)的支持者在「以根本歷史材料創造科學歷史」的號召下,致力於不同國家與團體檔案的建構。[2]

至60年代,主張研究者應該超越事物現象自身,而探討現象背後的系統與規則的「結構主義」(Structuralism)大行其道,更徑然削弱「人」的自主性(agency)。結構主義者認為「人」不應研究者思考的中心,因為「人」被敘述時往往已被論者賦予隱然的特性,而這樣的特性假定了「主體性」(subjectivity);然而結構主義者否定個體具有獨立思維的能力。這樣的前設被稱為「主體離心」(decentring the subject),故希望將個體從二元對立中解放,使「人」被置於相對而非絕對的地位,從而得以更多可能性理解「人」的行為。

但在這樣的大潮流下,「人」無疑在歷史敘事中漸次變為邊緣。然而,「結構」有其局限。以任何單一的「結構」分析複雜的人類社會,或進而冒險嘗試改造其運作方式,在20世紀已為人類帶來各種惡夢般的慘劇。誠然20世紀中晚期不少「解構」(deconstruct)的嘗試撼動社會對「結構」的想像,但在收集和歷史的方向上,「結構」仍是凌駕於個體的自主性。作為研究和思考的基礎建設,不少歷史資料庫或文庫都是以「整全」的資料為目標,建立大數據(big data)的資料庫,而為了處理大數據,又應用了大量統計與圖表,使「人」成為數字海中的一個「單位」。脫離了「人」的處境與思考,解釋「個體」行為的主要工具,就會是由種種條件共築的「結構」。以上的種種問題,已在近年為數位人文的參與者所深思。[3]

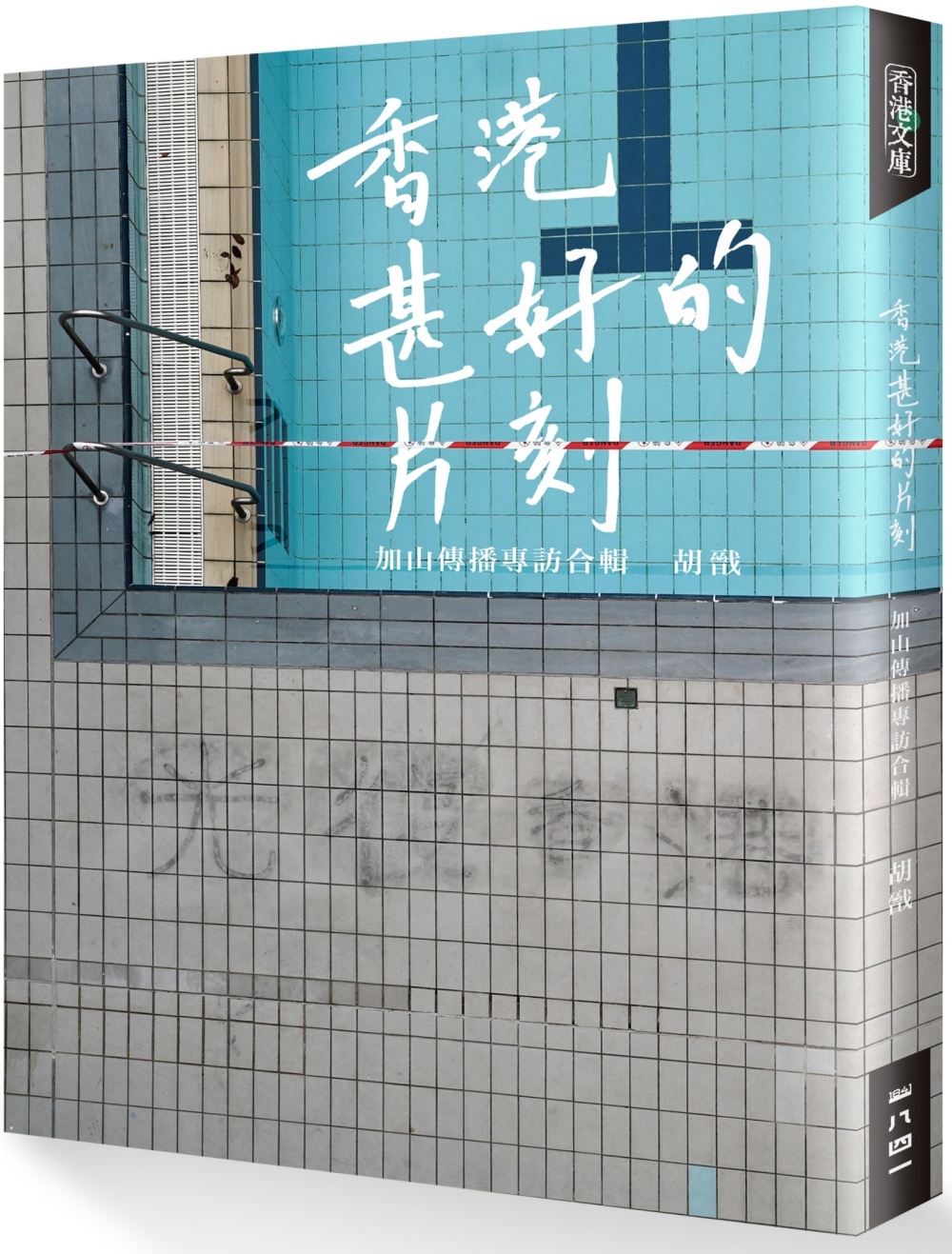

一八四一出版社致力於為關心香港議題的讀者提供立體的視角理解香港。我們首個叢書系列「香港文庫」的建立,正正是希望在肯定其自主性的前題下呈現香港的「人」。香港之所以獨特,正源於不同的版塊偶然地在東亞的小城上碰撞與結合,令不同的「結構」在香港同時發生作用,「人」亦因此同時存在於不同「結構」之中,但卻得以靈活遊走。這種被上一代香港人稱為「小寶神功」的靈巧,值得我們為讀者細心保留。我們在本月為讀者推出了「香港文庫」首兩部作品,分別為《少年》及《香港甚好的片刻︰加山傳播專訪合輯》。與很多同樣以紀錄歷史演化為目標的文庫與叢書不同,「香港文庫」希望以個體的經驗出發,以不同的視角與形式述說香港故事。

電影《少年》以導演的崗位用影像述說2019年香港抗爭運動的一隅,雖然不是寫實作品,卻在想像與真實之間準確地呈現了當時香港抗爭者間微妙氛圍;《香港甚好的片刻︰加山傳播專訪合輯》則選錄創立於2019年10月15日的香港網媒加山傳播的基礎,由年輕的創辦人在移居臺灣後編改舊作而成書。加山傳播自許以香港本土為本,致力為2010年代興起的本土派發聲。年輕的小眾(謹就數量而言)群體的思想在很多歷史和社會學者的建構下都不過是長篇大論中的一個註腳;但有志於參與社會事務的知識人以辦報為業,傳播一己對世界變動的觀察與思考,本來就是每個具活力的社會於變動來臨之際的健康現象。

1912年中國人自以為告別了帝制以後,不同團體所辦報紙曾發展至近500家,但到了1913年底,經歷北洋政府因國家安全為由查禁報業,報人與記者被警告、傳訊、拘捕、監禁,傳媒總部為軍人與警員打砸搜查、封門停業,所餘不過139種。[4] 這些以學生報為主的小報,呈現了對當時局勢的何種想像?如果今天能獲得這些重要文獻,顯然是任何關心近代史的學者所必然興奮莫名的幸運;但更多的文獻卻在戰前早已失落,構成一代又一代知識人的遺憾。今天重說五四運動,能招來的就是胡適、魯迅、陳獨秀等大師的亡魂,我們忘記的比了解的多出了很多。《香港甚好的片刻︰加山傳播專訪合輯》的出版,正是「香港文庫」致力以超越「結構」的形式想像香港故事,同時也相信「人」在同樣的處境,總會有多樣的思考,即便是同一光譜,亦會有墨跡濃淡之分。我們寄願讀者藉「香港文庫」提供的「點」,為自己的香港故事譜成「線」與「面」,在「結構」之外想像香港。

[1] 王汎森:〈中國近代思想文化史研究的若干思考〉,《新史學》,14.4(2003),頁177-194。

[2] Andreas Boldt, “Ranke: objectivity and history,” Rethinking history, 2014-10-02, Vol.18 (4), pp.457-474

[3] 項潔 、翁稷安:〈導論—關於數位人文的思考:理論與方法〉,項潔主編:《數位人文研. 究的新視野:基礎與想像》,臺北:臺灣大學出版中心,頁12。

[4] 劉小燕:〈中國近代報紙生態環境演變軌跡〉,收入方漢奇主編:《世界新聞傳播100年》(北京:中國人民大學出版社,2004),頁55-56。

延伸書單

作者介紹

孔德維

香港人,香港大學中國研究博士。主要研究領域為自17世紀以來東亞少數群體的研究,尤集中於小眾的宗教團體與政府及與主流社會的關係,主要包括中國的穆斯林及基督徒與香港的少數族裔社群。過去數年,不斷參與香港公民社會的各種活動,並在不同非政府機構參與研究工作,從旅遊、生活、教育、研究、社會、創作等範疇服務本地及國際社會。

回文章列表