最近這些年來,勵志心靈成長書籍的需求升高,好像大家從很早之前的找不到自己而要尋找自己,一直到了現在仍然還是找不到——「愛自己」似乎變成一個很重要的事情,好像不愛自己就太不流行了,有周慕姿的《過度努力:每個「過度」,都是傷的證明》、角子的《一個人,你也要活得晴空萬里》或艾爾文的《在不完美的生活裡,找到完整的自己》——好像我們都要更「擁抱自己」,學會與自己相處——那如果,我們就是已經,翻開石頭,鑿開水泥土地,挖出自己的骨頭,翻來翻去,怎樣去看,怎樣試圖理解,但就還是,就是不喜歡自己呢?

愛自己根本沒有多困難,我最近才認真意識到,愛根本不是問題,愛就像是巧克力,吞下去就融化了——艱難的其實是喜歡。我知道我很愛自己,我愛所有我有的優勢,我愛我比大多數人更好(至少我幻想中),我知道我比別人好,我愛我自己,遠遠勝過我愛別人——但問題是,我不喜歡我自己。

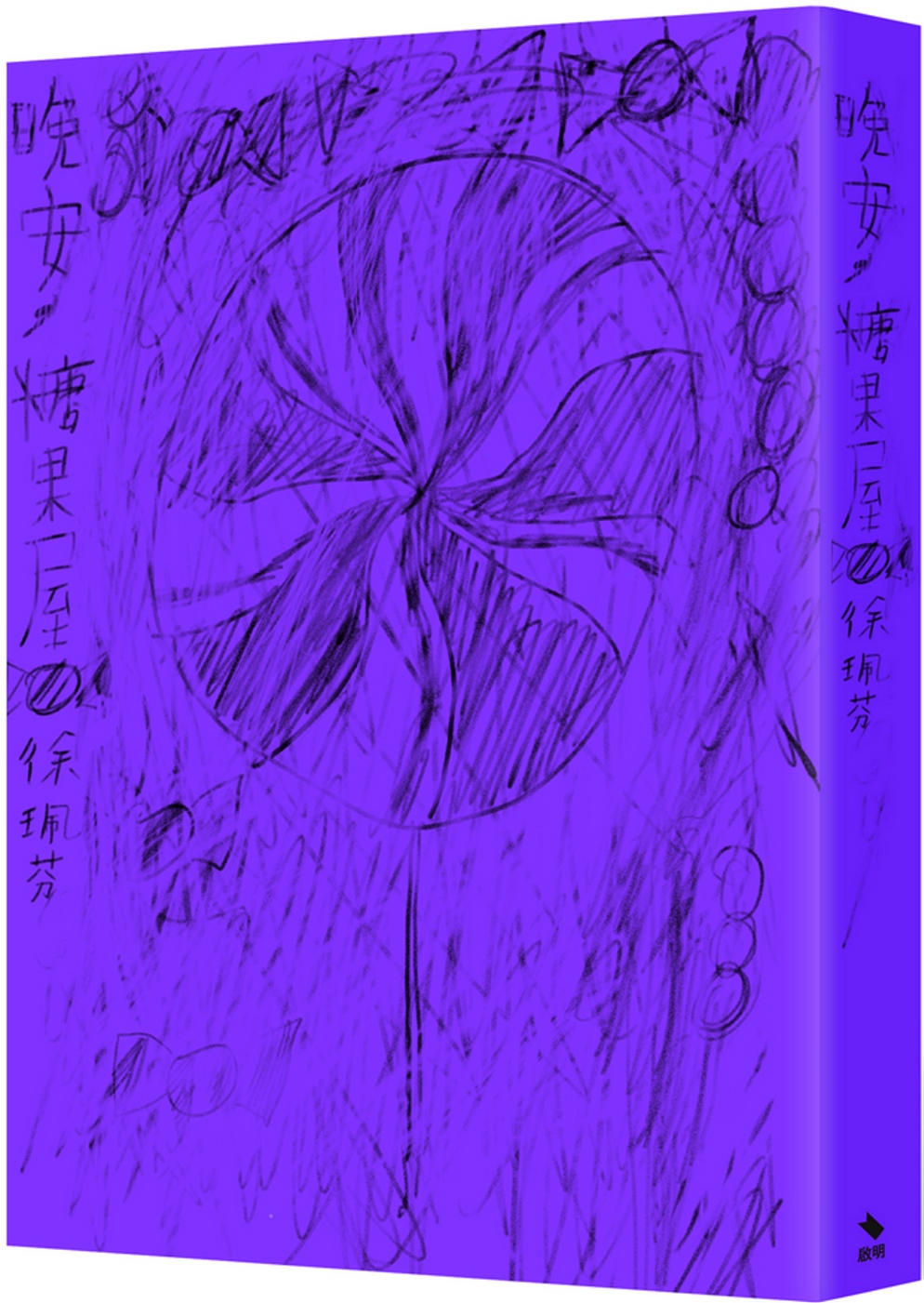

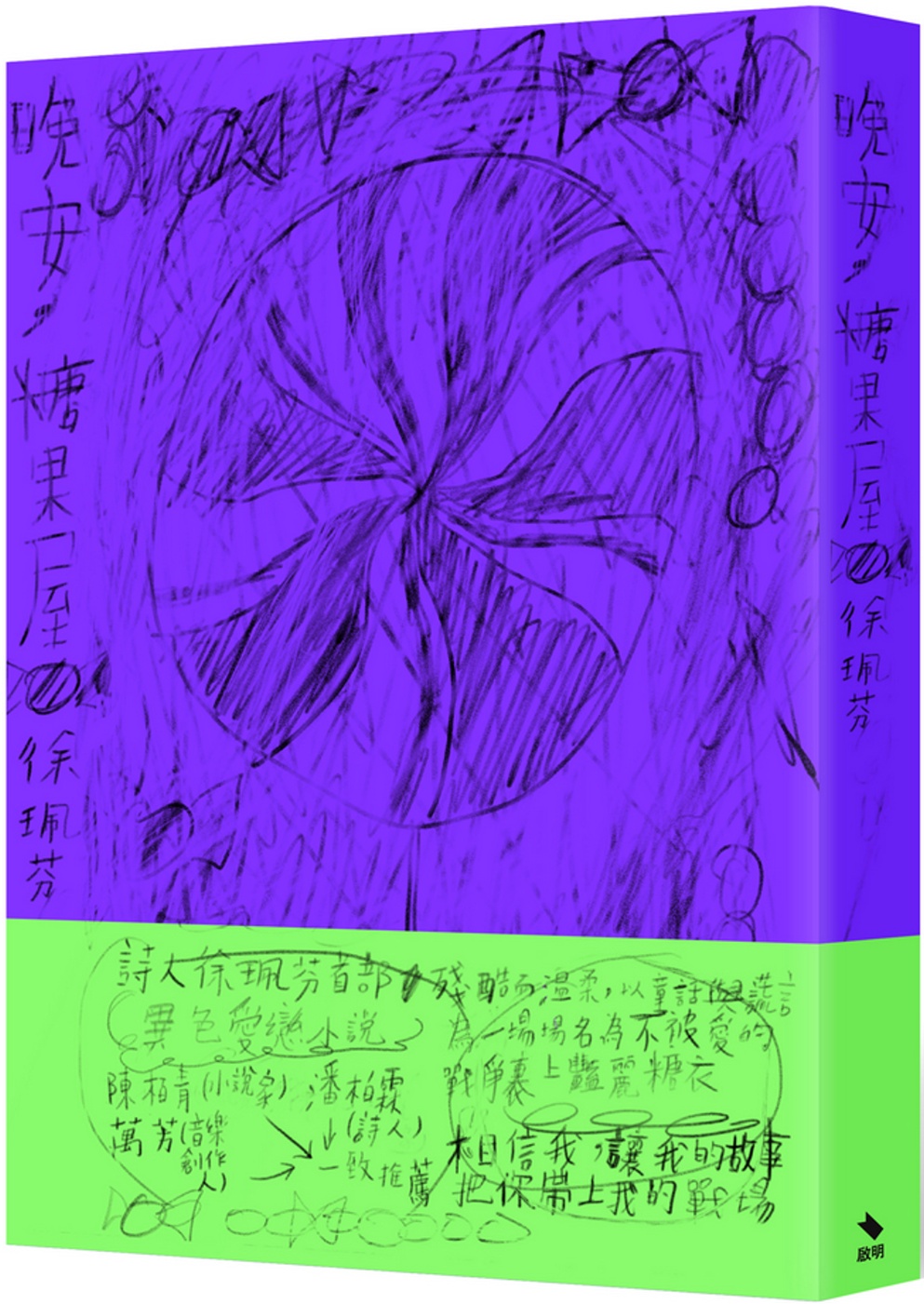

就像徐珮芬的小說《晚安,糖果屋》,這本小說,好多角色都不喜歡自己,精神總在恍惚,在這裡又不在這裡的「春」,不喜歡自己長相,總在觀察好看的人的「妮娜」,長相漂亮但厭惡自己身為男人的好看的「阿神」——有些人擁有好看的皮相肉體,像是春、阿神,有些則是恨不得剝掉拆開自己天生的皮囊,像是妮娜。

妮娜認為,自己比其他「好看的人」還值得自卑,她認為「她長得並不難看,為什麼總一臉被世界辜負的表情?」——這就對照出這本書說出有趣的問題之一,像是,誰比較有資格討厭自己?

阿神是一個「每次有人開始稱讚他的外表,他的臉就垮下來」的男人,是個好看的,也知道自己好看的人,但不能享受自己的好看,而他也因為這樣的「好看」而讓他總是感覺不到被愛——春,是一個認為「我之所以痛苦,是因為我明白自己的痛苦並不重要」,以及「我不是一個完整的人,但性之於我,並不是困難的事」跟「性不過是一個人和另外一個人跳舞」的一個,讓周遭的事情在她身上發生,但她什麼都無法吸收,她就像是洋娃娃,任憑男人的各種行為在她身上發生。但她幾乎完全感覺不到自己存在,不知道自己究竟想要什麼,要如何脫逃那個狀況。

妮娜是個,對自己的長相非常不滿意的女生,只想要變得更好看,才會被喜歡,所以收集漂亮的男友,希望能保存一些那漂亮的東西——所以這樣,誰比誰有資格討厭自己?

在我有生之年,我都想要漂亮——當然這不是我不明白,漂亮是社會建構的概念,我知道漂亮重要,是因為父權結構下好看的東西被當成珍貴的貨幣,我知道如果我追求漂亮,那很可能,我就是在物化我自己。我當然知道有更重要的事情需要我去擔心、需要我去焦慮,像是全球暖化、沙文主義、異性戀霸權和性向性別與性相關的歧視,種族滅絕,抖音入侵,珍珠奶茶口味的比薩和他媽的到底為什麼我的存款這麼少。但每當我看到鏡子裡面的自己,我唯一想到的就是——幹,我為什麼就是不夠好看?

已經擁有很多的人,還「能夠」痛苦嗎?

在徐珮芬的小說《晚安,糖果屋》中,也有類似這樣的「追求」——大家都某種程度上,在追求一種「好看」,社會上的好看,長相皮囊上的好看,頭腦上的好看,各種好看的人,以及凝視這些好看的人——好看的人,究竟會不會比較快樂?如果可以的話,我也好想知道好看的人究竟都在想些什麼。

誰可以告訴我,好看的人,究竟都在想什麼?

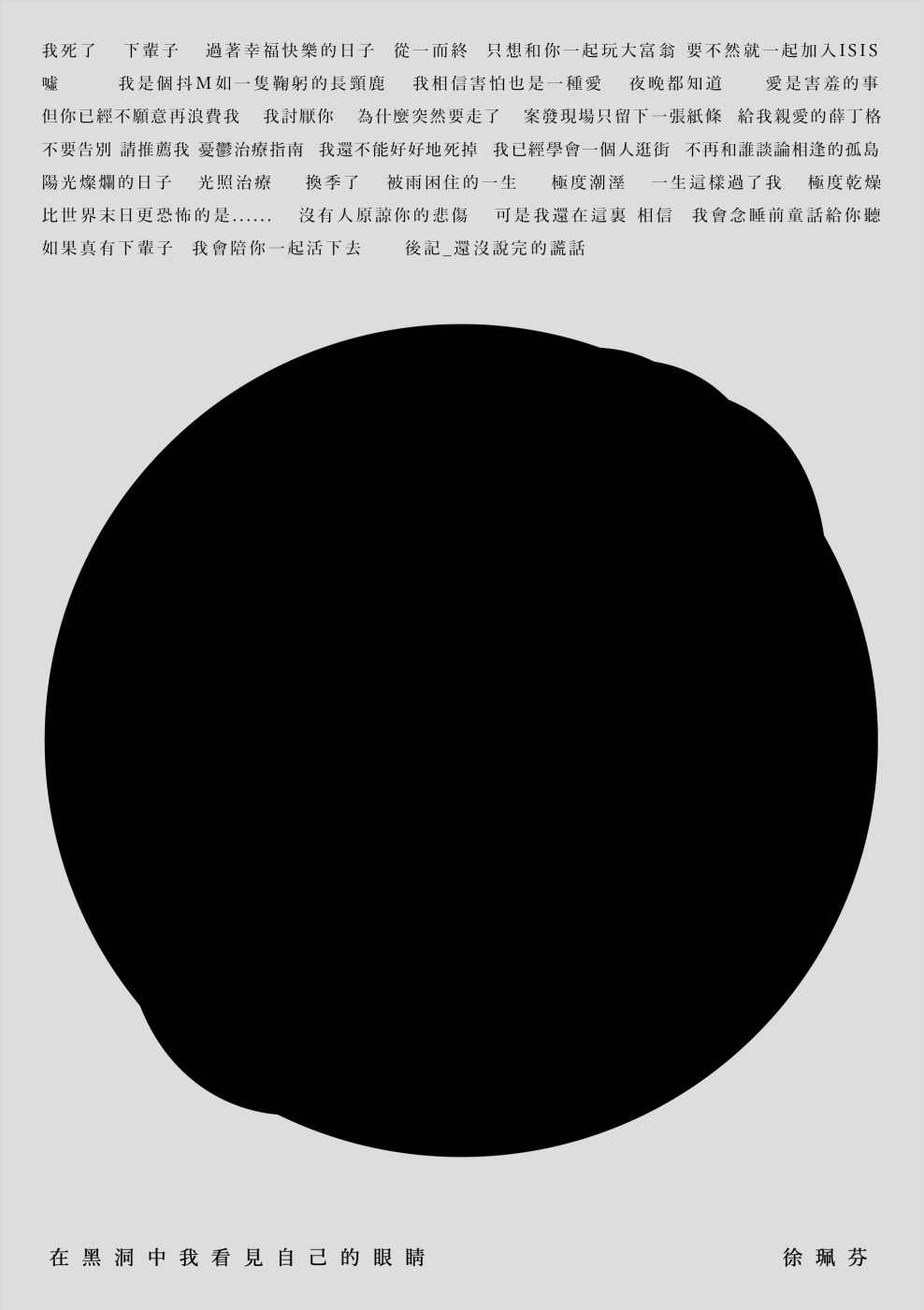

徐珮芬在自己的詩集《在黑洞中我看見自己的眼睛》中,於後記〈還沒說完的謊話〉寫道:「真想殺死現實中所有美麗的物事與人,它們活得那麼理所當然」——徐珮芬是不是也憎恨那些美麗的人呢?美麗的人是不是都人生比較無虞,沒有這麼痛苦?在《晚安,糖果屋》中,好看的春、好看的阿神,人生有因此比較自由快樂嗎?我們要怎樣衡量,究竟哪個人的痛苦,才真的是痛苦?我們有辦法找到一個度量衡嗎?怎樣的生活,是「理所當然」?

在《晚安,糖果屋》中,徐珮芬不斷質問——幾乎是沒有答案的質問,究竟怎樣才算是痛苦。或者說,這本小說本身沒什麼故事,基本上就已經是她對著一面鏡子不斷敲打不斷尖叫,問著讀者:夠了嗎?你說這樣夠痛苦了嗎?

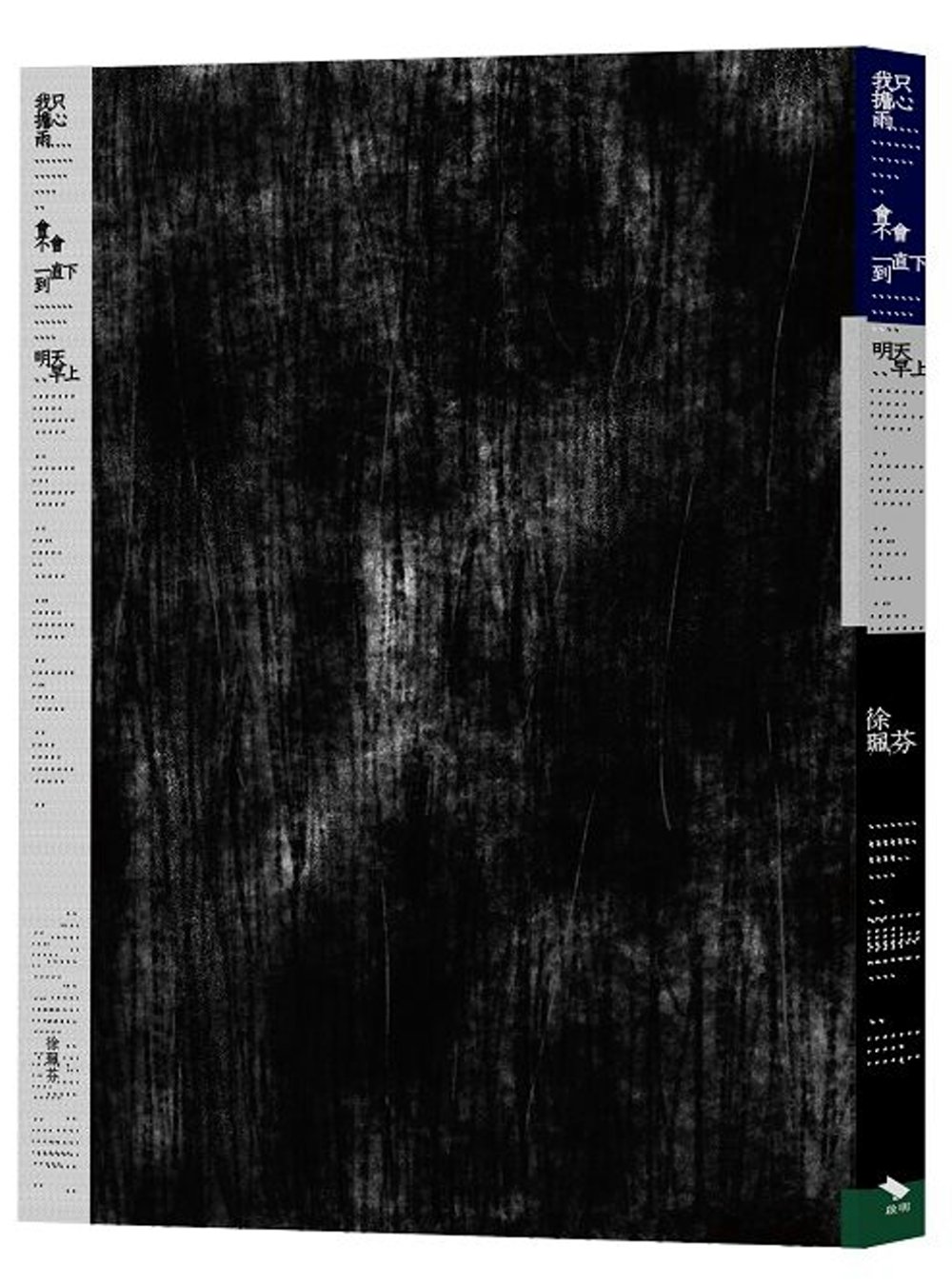

究竟是誰比較痛苦?是有人愛過我,愛到讓我再也沒有辦法愛另外的人了,這樣比較痛苦嗎?像是徐珮芬在詩集《我只擔心雨會不會一直下到明天早上》中,於〈近視〉寫的那樣:「我再也看不到/對的東西了/曾有人只和我分享他們的祕密/曾有人和我計畫/去很遠的地方/一起旅行」這樣算痛苦嗎?這樣能夠當痛苦好寶寶了嗎?

還是像是角色「阿神」那樣,茫然失措,對於自己的長相得到的愛,也無法信任,無法接受,很多人總是稱讚阿神好看,但阿神看到自己就只是厭惡,無法坦誠接受任何人的愛,因為感覺都像是只為了他的皮囊——這樣有比較痛苦嗎?還是因為他「太好看了」,所以他的痛苦,全都不算數?

還是對自己長相徹底厭惡,無法接受自己的一切的妮娜,每天看著鏡子,想著其他人的看法,想著自己對其他人的看法,想著自己對其他人對自己看法的看法,不斷活在別人的雙眼裡,這樣的妮娜,有比較痛苦嗎?

那春呢,一個讓任何事情發生在自己身上,也沒有抗拒,只是就在「表演」給「男性」看的漂亮的春,活在這樣一個父權結構下,試著透過討好父權來得到自己所想要的,但無法克制自己的心魔,總是需要靠服藥麻痺自己,吞了太多太多的糖果,只因為有個人曾經說過愛她,又把那份愛拿走了——那這樣,她痛苦嗎?

我當然知道,問這問題是問錯了,當然這些「角色」都是痛苦的,沒有人的痛苦應該被拿來比較,每個人都有自己的苦難,每個人都是自己的地獄,而甚至是會提出這些「問題」都代表我們內化了社會體制對於受害者、苦難者、弱勢者想像的刻板印象,我當然知道沒有人的痛苦是微不足道,沒有人的生命是不值得的——但知道這些,有辦法改變我,在看到不同人物的不同痛苦時,腦袋自動把他們排列起來,一一比較,試著找出哪一個人,比較「值得」痛苦,哪些人不過是無病呻吟嗎?

或許徐珮芬的《晚安,糖果屋》,就是一個提醒,一個,沒有答案,我猜測她自己也沒有解答的問題,她在問一個很小的事情,一個日常生活中我們都遭遇過,理智上也都知道應該避免提問,因為擁有那樣的疑問,會讓我們變成像是一個,不那麼好的人類——但我們還是會有那些疑問,當然不是在大白天的路上,在大家都能看到我們的時候,「怪物」是不會跑出來的。

怪物只會在沒人看到的時候跑出來,那些你被說愛你的人擁抱,而他們看不到你的表情的時候,那些當你轉過身離開愛你的人,你知道在你心中,他們不過就是完全不重要的,你生命中的過客,就算他們今天就被車撞死,你也一點也不會感到愧疚難過(有人看到的時候,你當然會哭一下)——在夜晚,沒有人會發現的時候,只有一個人的時候,怪物會跑出來,怪物會問那個不該問的問題,說那些不該說的話——

「痛苦」是需要資格的嗎?

你「值得」這些痛苦嗎?

你「憑什麼」以為自己會被愛?

你已經擁有很多了,你怎麼還不知足?

那些好看的人,到底憑什麼,活在這世界上,走在我面前,讓我發現自己的醜陋?

作者簡介

延伸閱讀

回文章列表