一入秋冬,客人除了問螃蟹,要不就問土魠。

「要不要吃來自台東富岡的白旗魚?」我問,白旗魚有網撈、有鏢的。雖然知道鏢魚漁法,鏢魚漁船的工作風景卻是模糊。《最後的海上獵人》是以此特殊漁法做為主題的小說,廖鴻基書寫海洋多年,也曾做過類似的散文,這次透過長篇小說描寫,讓讀者猶如在場。

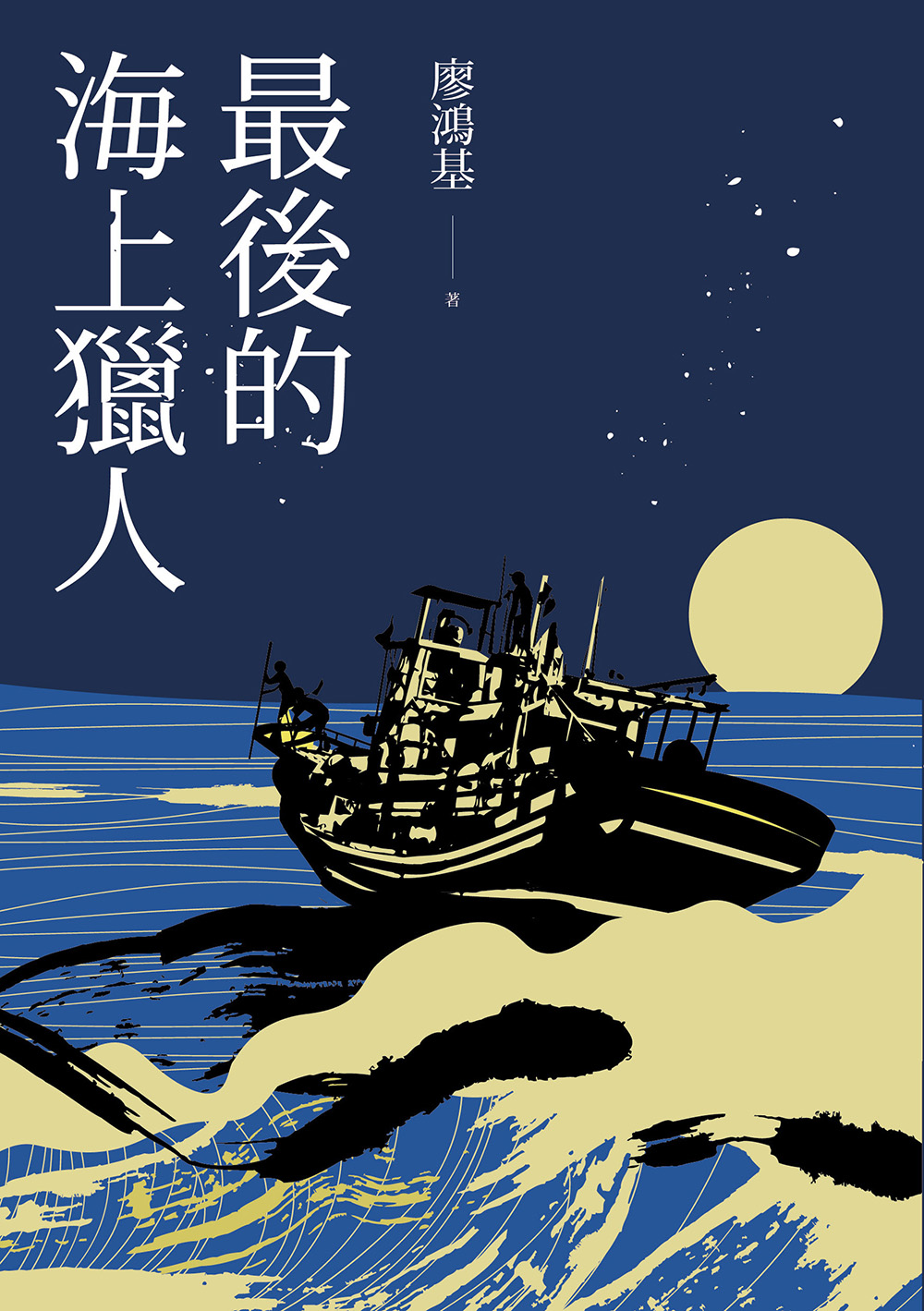

追獵中斷,鏢船失去魂魄受風浪擺佈。

一短句,抓出鏢魚漁業的緊張,下一秒,海會是如何?人又會轉向何方?

《最後的海上獵人》探問的不單是海,更是人,人在面對生命的選擇時,如何擲出鏢篙,準確地抉擇?其實很難,小說中展現的人物是不斷試錯,轉換並且學習。面臨未知,提著恐懼前進。

開頭從主角清水離鄉的描寫,進入夢境,屋頂的夢描寫的是清水懼水跳上屋頂,屋頂卻如同海浪襲來,作者以薛西弗斯明指意境,同時隱喻台灣四面環海,人民卻對海十分陌生。《最後的海上獵人》的角色都有個夢,夢不宏大,非無垠的虛幻,扎根於角色的生命經驗,讀起來有時童趣,有時任性,始終不脫離讀者的閱讀脈絡。這些夢的成立都連結到陸地/海洋的對立線,清水的飛行/陸地、粗勇仔的海/陸、芬怡的懼海。廖鴻基的小說世界裡,夢/現實終會清醒,男人們清醒了,船上仍是追夢的世界,女人清醒了,男人卻上船追夢。透過夢境為小說設下節點,用鏢魚與鏢魚漁夫填滿《最後的海上獵人》的血肉。海面上黑色波濤一波接過一波……濁水內心也陷在黑色浪濤裡掙扎,那攀爬黑色屋頂的噩夢場景。透過海像拉回主角清水的夢境,透過旗魚的脫逃指向內心的困境,這類書寫在《最後的海上獵人》中時常出現,不突兀且巧妙。

這些有如親臨現場的文字效果,是作者描寫角色時,對階級、漁港生活,甚至是日常生活的熟悉。廖鴻基以海洋為題的創作,已二十八年,對海洋的作品從散文到短篇小說、更有「黑潮漂流」計畫,從一開始面對漁業工作者的討論到直面台灣海洋的各種議題,環保的、生態保育的、漁業傳承等。這些經歷換成小說文字,首要的挑戰便是如何拋棄作者本身之所學,洗脫那些才能投入角色當中;次要,加入漁業工作者熟悉的特殊用語,例如丁挽(討海人對白皮旗魚的稱呼)、尾鉤、駛正頭等等。詳細描寫台灣面太平洋漁業中的鏢魚產業,此項漁法數十年如一日,技術除了魚探聲納的科技外,大多都是以經驗為主,這也構成此書不斷強調鏢手、船長、海腳的階級關係。鏢魚漁船的工作人口與網撈漁業的工作人數截然不同,討論鏢魚漁船在旗魚季之外,轉換成「一本釣」的漁業型態,這轉換只是為了維持基本的生活所需,這細節是透過獨特的視角才能展現。《最後的海上獵人》透過細節的堆疊,讓書名標題裡的「最後」兩字在文字上有所傳承。

「你應該知道,我離不開鏢船,也離不開海。」海湧伯微笑對濁水揮了揮手。

《最後的海上獵人》並非展演漁獵的美學觀,在捕獵旗魚的過程中毫無血腥,鏢篙插入魚身,像是劃破海面,鏢手不表露誇張的情緒,內心卻是澎拜。這不同於這幾年能見到漁業作品,廖鴻基書寫台灣近海漁民的面孔,是為了生計,並非對抗海洋,而是合作關係。更重要的是鏢魚漁業具有地域性與時間性,鏢魚業重視的技術傳承,是不同於其他網撈、延繩釣的漁業型態。鏢魚漁船總得親力親為,訓練一個鏢魚師並不容易,站在鏢台,面對海面下的閃爍銀藍,時而沉黑的旗魚,魚游得多快,船速就多快,像是站在時速七十的摩托車龍頭上,對準目標下鏢。不單如此,廖鴻基細緻地寫出旗魚應對鏢魚的脫逃策略與瞬變的海象,更引導出這群海人如何看待海,海必須崇敬。這亦是廖鴻基的世界觀。

偶爾幾個橋段,身為寫作者的我跑出來說啊這裡應該魔幻,待情節過後,回頭一看,廖鴻基的海已是無浪,更像是生命與情感是積累而成。《最後的海上獵人》中四個角色的生命史,清水、海湧伯、粗勇仔、芬怡,都對生命抱持希望,各個希望與夢相互影響、相互矛盾,也相互支持。書寫中能看到台灣經濟的轉變與漁業的興衰,但以個體生命史為主的書寫,廖鴻基展現的不只是求生存與追夢的歷程,是與各處扭結的漁人模樣,很像是愚人直直地衝,失敗了會說還有下次,成功了就說靠天吃飯運氣運氣。人會變色的,在日曬當中變褐色變黑色,跟旗魚於淺海奔游,陽光折射,海面上見到銀黑的反光,那銀黑是旗魚在海的顏色,漁人們黑褐的體膚是海的顏色。

透過廖鴻基的文字,留下那些鏢手與旗魚的模樣,最後不會是最後,當秋末轉冬,鏢手的鏢篙射向目標,餐桌上的白旗魚,是源自於海的文化,拚搏的海洋文化,不是要人定勝天,當鏢篙出手,取所需之量,我想這更是《最後的海上獵人》更想說的話語,廖鴻基透過散文、紀錄片等媒材展現了台灣的海洋,長篇小說是他做為小說家的巨大步伐,或許就像後記所提欲以立下台灣海洋文學的航線,還需要更多的人書寫這片海的未知。

只要你懂海,海就會幫你(註1)。

島國必須懂海,海才會幫助我們,懂海的人書寫所知的海吧。

註1:引自反正我很閒,【海龍王彼得】

作者簡介

延伸閱讀

回文章列表