匆匆走過的遊客,只會曉得這裡曾經發生過什麼的基本事實,於是無可避免地浮現一個標準故事版本:抵達、篩選、死亡。把這麼多的人類經驗簡化成如此狹隘的敍述,難道這就沒有違反人道精神嗎?

——《25座二戰紀念碑教我們的事》

我們跟那些過去的事情有多遠了?或者,有多靠近?又或者,我們需要跟歷史有多靠近,才能真的往前走,走向下一個目的地?

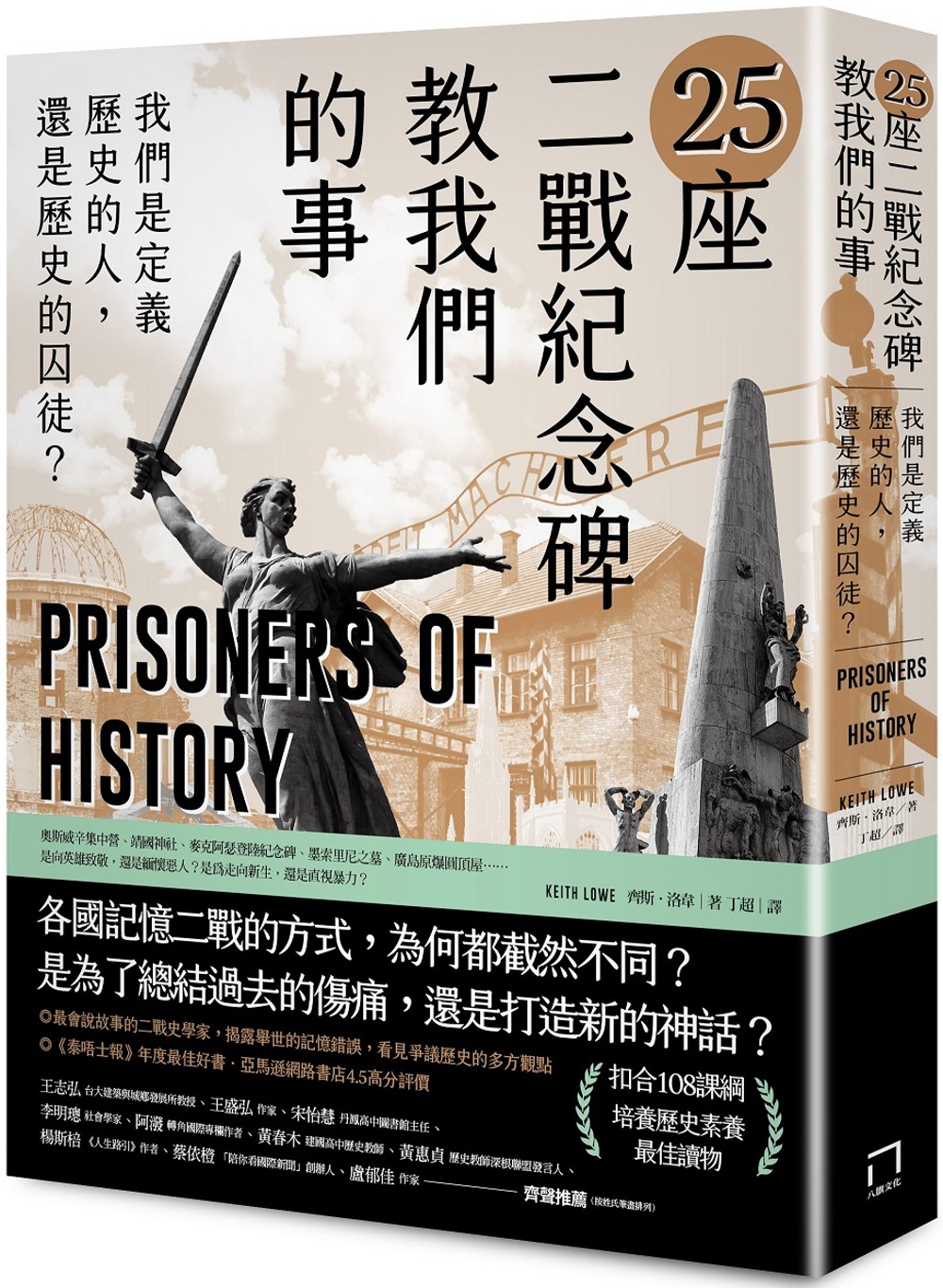

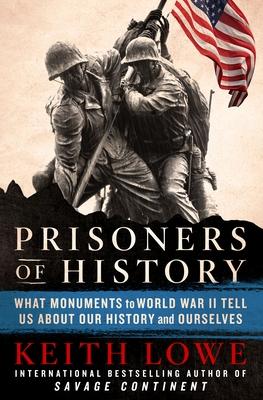

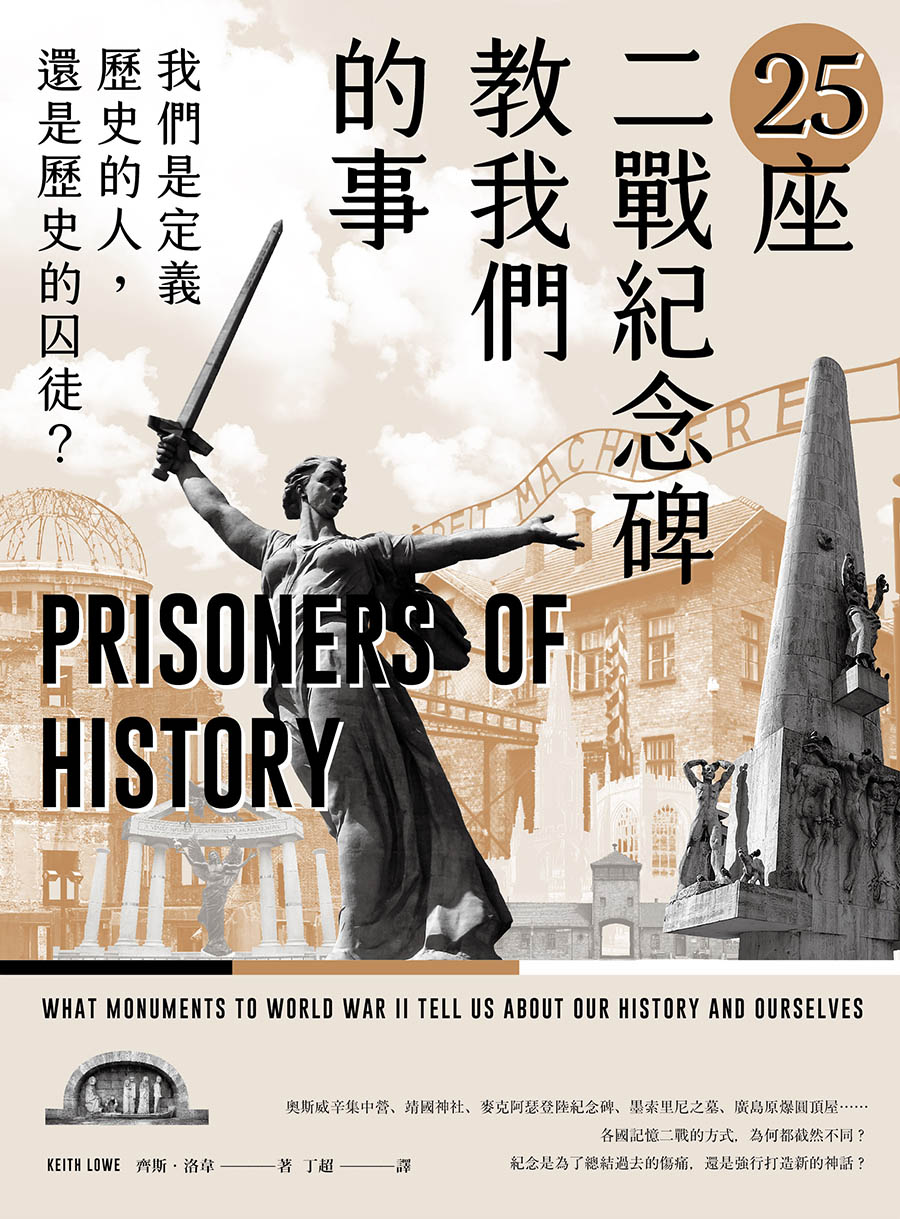

這是英國歷史學者齊斯.洛韋(Keith Lowe)在《25座二戰紀念碑教我們的事》試圖提醒讀者的。中文版將主標與副標前後調換,傳達了具體內容。英文版書名則以「Prisoners of History」連接這些疑問。這一幽微意象,除了「我們是定義歷史的人,還是歷史的囚徒?」,也提醒著,要回答這雙刃劍一般的問題,必須先盡可能地貼近「對歷史的虧欠」。定義歷史,儘管攸關我們對未來的期望,任意安排,終究只能落得斷石殘垣 。

解嚴後,近代台灣的歷史研究不再是禁區,學界與民間的努力讓許多記憶出土。但是,當挖掘終於得以進行,人們卻也置身在一個弔詭的時代。揭舉民主、自由與多元價值,意味著,不可能再用一元化的國族敘事去統一民眾的想法。在民主化進程中,探索被壓抑的過去,一方固然重現更貼近真實的歷史經驗,是遲到的正義;肯定舊時代的一方,面對集體記憶的重塑,也同樣據此提出訴求,認為威權體制有功有過,不同的記憶是平等的。拆除銅像、建立新的紀念碑,於是不斷陷入政治立場糾葛,一個互相理解的公民歷史認識終難產生。而更大的問題是,威權時代,在偉大領袖口號底下努力生活的民眾,或許,比這些都更早就形成了一種弱者的抵抗、一種激進的冷漠:歷史不過是權力者編寫的記錄,與我又有何干?

這樣,儘管這25座紀念碑並沒有一座蓋在台灣,但因為這些似曾相識的經驗裡,讀的時候總會覺得,台灣也在裡面。

▌建造與推倒紀念碑的時代

乍看之下,本書像是一本二戰歷史遺產旅行指南——你甚至可以一章一章分開當作工具書使用。從歐洲、東亞到美國,讀者可能會驚訝地發現,原來有這麼多二戰紀念碑,甚至有的是近年才建造。這也是作者設定的起點。我們身處的時代,仍然充滿紀念碑,但是大部分的人已經不太在意它了。那麼這些紀念碑,對今天究竟意味著什麼?

透過重訪歷史地景,本書一一揭開背後的故事,不僅關於紀念碑所紀念的歷史,也把我們帶進紀念碑自己的身世。在這個紀念碑並不討喜的時代,對英雄抱持懷疑、痛苦止於旁觀的時代,紀念碑最貼近我們經驗的地方,並不全然在歷史之壯烈與受難之犧牲,而在建造背後的不同意圖和打算。

像一層層剝開高麗菜一樣,洛韋帶領我們看到那些偉大事物如何打造,也看到其塌陷,帶領我們看到苦難如何被記憶,也帶領我們看到圍繞苦難記憶的國族利益。立碑者往往推崇自己相信的價值將與時間同樣長久,而沒有記下這些價值如何強加在他人身上,往往紀念自己人的受難,而忘卻自己人推動的屠殺。

多年之後,當人們開始表達自己的看法,這些一一受到挑戰。蘇聯紅軍紀念碑在後共產主義的東歐各國受到破壞,麥克阿瑟率領美軍登陸菲律賓的解放者塑像亦出現質疑。慰安婦少女像與南京大屠殺紀念館控訴著日軍戰爭暴行,卻也突顯中、韓、日出於國家利益對記憶的爭奪。阿姆斯特丹在戰後不久以基督教意象打造救贖重生的紀念碑,卻忽略了荷蘭猶太人;與之相映,從耶路撒冷猶太大屠殺紀念館陽台望出去,卻是被以色列軍隊屠滅的阿拉伯人村莊。

麥克阿瑟率領美軍登陸菲律賓塑像。(圖/flickr ©byron alcantara)

麥克阿瑟率領美軍登陸菲律賓塑像。(圖/flickr ©byron alcantara)

南京大屠殺紀念館前的母親雕像。(圖/wiki ©Jakub Hałun)

南京大屠殺紀念館前的母親雕像。(圖/wiki ©Jakub Hałun)

阿姆斯特丹水壩廣場的國家紀念碑。(圖/wiki ©Vladimir Shelyapin)

阿姆斯特丹水壩廣場的國家紀念碑。(圖/wiki ©Vladimir Shelyapin)

耶路撒冷猶太大屠殺紀念館,陽台望去是被以色列軍隊屠滅的阿拉伯人村莊區。圖為美國前總統歐巴馬2013年參訪紀念館。(圖/wiki )

耶路撒冷猶太大屠殺紀念館,陽台望去是被以色列軍隊屠滅的阿拉伯人村莊區。圖為美國前總統歐巴馬2013年參訪紀念館。(圖/wiki )

紀念碑看似要對歷史事件劃上句點,但更常發生的是,爭議從這裡才開始。我們於是被帶到更靠近當代的公眾歷史感受——歷史書寫總有著各種立場,各種利益,也在這裡,被帶向下一個問題:當這些都剝開之後,我們手上還剩下什麼?我們還可能有一個面對不同意見的紀念碑嗎?

本書也造訪了這樣的嘗試,斯洛維尼亞的「所有戰爭遇難者紀念碑」是兩個巨大對峙石塊,面對難以理清的南斯拉夫族群問題,設計者選擇用抽象的形體避開爭議,促使觀者提出自己的思考;但效果卻有限,人們無法從中得到資訊,而當事者則在裡面看不到自己。在立陶宛格魯塔斯公園(Grūtas Park),擴音機播放著蘇聯國歌,史達林雕像頭上停著松鼠,集中營鐵絲網旁邊是兒童鞦韆滑梯。園主想要戲弄共產時代的回憶,政治犯卻不領情,控訴苦難成了觀光秀。

斯洛維尼亞「所有戰爭遇難者紀念碑」是兩個巨大方形石塊。(圖/wiki)

斯洛維尼亞「所有戰爭遇難者紀念碑」是兩個巨大方形石塊。(圖/wiki)

立陶宛格魯塔斯公園的史達林雕像。(圖/wiki ©Wojsyl)

立陶宛格魯塔斯公園的史達林雕像。(圖/wiki ©Wojsyl)

立陶宛格魯塔斯公園公園入口處。(圖/wiki ©Adriao)

立陶宛格魯塔斯公園公園入口處。(圖/wiki ©Adriao)

▌普通人的記憶與不朽的事物

崇高的形象必須接受考驗,抽象的省思留下空無,所餘只有嘲諷與荒謬,在這樣的時代,能夠站穩腳跟的,或許只有普通人的記憶。

洛韋注意到,在官方的紀念碑之外,還有另一種紀念碑。匈牙利官方簡化歷史,將匈牙利人單純視為受難者,將猶太人從「德國占領紀念碑」中抹去,民眾卻自發地募集歷史文物放到施工現場。在距離卡廷大屠殺千里之遙的美國澤西,矗立著一座受刑士兵銅像。圍繞銅像搬遷,戰後流亡美國的波蘭移民社區與曼哈頓的中產新貴展開一場都市開發對抗案。這些例子說著,紀念碑從來不是建好就結束了,每個普通人,都將從自己的記憶去把它——不管建造者的意圖為何——變成屬於自己的紀念碑。

美國澤西的受刑士兵銅像,紀念1940年波蘭卡廷大屠殺受難者。(圖/wiki ©Paul Stein)

美國澤西的受刑士兵銅像,紀念1940年波蘭卡廷大屠殺受難者。(圖/wiki ©Paul Stein)

但是,屬於自己的紀念碑,不也意味著,那可能不是別人的紀念碑嗎?每年墨索里尼墓園小鎮皮雷達皮奧(Predappio)遊行的數百人,他們的記憶又是否算數?我們可以有各種各樣的自己的紀念碑,但這些又如何與他人共同擁有?洛韋顯有準備,這也是本書為什麼選擇「二戰」為主題:那是一場捲入地球上頭所有人的歷史變局,卻以不同的角度被記憶,而這,正是讓我們試著去理解他人的契機。

在此,洛韋給了一個更接近19世紀以前的,而非 21世紀歷史學者的答案。本書並不把自由、人權與和平這些理性的抽象價值視為二戰的結論。相反地,他在最後,把我們帶進的是神話。那不是近代各種國族與主義的神話,而是更加混沌,更為古老,諸神還跟人間相連時候的神話。英雄、烈士、怪物、浩劫、重生……,力量、榮耀、勇敢、恐懼、壓迫、偉大、希望、愛、失落……,他嘗試把這些從青銅與花崗岩底下找出來,並且再一次成為普通人的事物。他寫道:

「我們打造紀念碑正是為此目的——將平凡瑣碎之事轉化為不朽原型,從中得知人類狀況的重要真相。」

就此,他邀請讀者回到二戰剛結束之際,回到如今看起來顯得過時的聯合國大廳壁畫。挪威藝術家羅格(Per Krohg)在畫的下半,描繪了黑暗深淵裡的腳鐐,上半,則是人類將重生的美好時代。這幅壁畫停格在1950年代,既顯示出當年願望的失效,也顯示出當年的企盼,顯示出那尚未完成的,仍然是動詞的自由與和平。

聯合國大廳壁畫。(圖/wiki ©Bernd Untiedt)

聯合國大廳壁畫。(圖/wiki ©Bernd Untiedt)

在本書最後,作者將寄望交與「歐洲解放之路」的計畫,這個戰爭結束後75年公布的計畫,將眾多二戰遺址以健行步道相連,邀請人們步入其中,一同前往戰爭的終點柏林。這條路既包括各種個別記憶,也將它們納入一個整體的、跨越國族的目的地,同時,最重要的,參與到這個歷史經驗之中,了解到這仍然是一個進行式。

▌我們還沒結束的「戰後」

只是,合上書本,身在台灣的我們,或許會發覺事情並沒有在這裡結束。回到1945年,世界上的大部分國家,並沒有安然地進入「戰後」。正是在這之後沒多久,鐵幕很快地將世界分成了兩個陣營——事實上,解放之路終點的柏林便分成了東西兩半。在帝國離去的屬地與殖民地,東歐、南美、亞洲、非洲,旋即展開內戰,內戰之後,蘇聯專家或者美國專家,帶來各種高速建立現代國家的方案,將人們捲入了更長久的漩渦。

並不像歐美日本,在1950年代後期邁入經濟復甦,邁入舊世界灰燼中重生的新世界,告別戰後,面對眼前各種新的後工業社會問題。在這些地區,戰爭之前的殖民體制,戰爭造成的政治、社會、經濟失序與重組,留下了漫長的考驗,軍事獨裁與一黨專政、強人與狂人從未隨著1945年而過去。直至今日,當二戰之後的冷戰國際體系過去四十年,人們仍然在跌跌撞撞地摸索著屬於自己的民主、自由、團結與和平。

跟隨洛韋深入細節又充滿思辨的文筆與布局,來到全書結尾,這可能會是一個容易被讀者忽略的問題(特別是原先預設的歐美讀者)。然而,若從最後一章回頭看,前面提及的各個紀念碑所以造成爭議,不僅只是關於二戰的記憶差異,更是因為人們的「戰後」尚未完結。這些,並不能只從重建二戰的歷史記憶得到解釋。

不過,這還缺了什麼的結尾,可能也是本書對台灣讀者最有啟發的地方。我們並沒有一條「歐洲解放之路」,我們仍然在前往目的地。但洛韋的建議卻是有用的指南:如果我們想要對後來的年輕人說些什麼,那麼這些話不能只是刻在一座高聳的紀念碑上,而該是邀請他們踏上的一條道路。在我們的「戰後」,種種事件與其紀念碑也都不該只是孤立的記憶。那些功與過、那些受難與抗爭,都不是單獨評價的對象,而關乎從彼時至今捲入了不同位置的每個人的集體命運,都是這條有待重訪與前行的道路的一部分。

然後,這些將不再只是人們匆匆走過之處,而是前往目的地的一站。

林易澄

臺灣嘉義人,臺大歷史所博士,現為中央研究院歷史語言研究所博士後研究。合著有《無法送達的遺書:記那些在恐怖年代失落的人》、《靈魂與灰燼:臺灣白色恐怖散文選 卷二》。

齊斯.洛韋(Keith Lowe)作品

延伸閱讀

回文章列表