得獎以後,然後呢?對創作新鮮人來說,文學獎得獎究竟是肯定的開始?還是作繭自縛的魔咒?青春大作家首度與聯合文學雜誌、高雄青年文學獎合作,除了作品欣賞亦邀請年輕得獎人談創作心路歷程。

2021高雄青年文學獎,即日起至9/30(四)止,總獎金35萬元。本屆主題「異質邊界──創作的想像空間」,希望青年們以書寫的力量,共同抵禦疫情、復甦被衝擊的日常。參賽類組有新詩、散文、短篇小說、圖像文學。

青春大作家 ╳ 高雄青年文學獎╳ 2020散文首獎作品

舊城

文/黃心怡|高雄女中

喝杏仁茶的時候,果仁碎片像針一樣地鯁在喉嚨,石頭碎砂的觸感。內裡的肌肉組織乾澀淤積起來,擠壓著針尖那杏仁味的刺點,往聲帶和氣管裡愈發地深扎發根。本能地嚥了一口茶,冒芽的回憶就順著生活的水流,倏然流逝,恢復為失憶的人。

那些刺點就像陌生人無意識攜帶的鬼針草,挾來原產地的記憶,在非他的故事和圖像裡發根。於是古早味早餐的茶飲帶刺,巷口擔仔麵的麵條帶刺,他人的文字和口述一旦古色起來,驀然又是一座帶刺的舊城。

我本來是不記得左營舊城的生活的。不懂拆遷為何物的年紀,「回阿公阿嬤家」一詞的解釋很快就從一棟有兩層樓梯的老屋,變成附有電梯的住宅大樓。長大的我就像所有路過蓮池潭的高雄人一樣,只是掠過右邊兩隻空虛回音的龍虎,在左邊石頭砌成的城牆到了盡頭時,窺探一眼拱門之內的草皮,和遠處失去屋頂或地基的眷村遺跡。那些高草莫名地依戀著傾頹空居。一直到偶然間翻看小時候的相簿,陌生的冰涼磁磚地躺著一個抓週的幼兒、直角銳利的樓梯跳著一個初生之犢的裙裝女孩、鏽綠色的皮沙發擠著認識或不認識的親戚……手指撫過沖洗的相片,猛然被絕對光滑的表面刺穿一個小洞,麻癢的既視感和一絲歸屬感溫柔侵入,不帶有沉痛以致遺忘的悲傷,而是像每個無法坐擁童年記憶而成為片段性空白的人那樣,需要被刺穿血珠大的傷口以空出儲存格重新存放剛發生的過去。

更多的舊城畫面同樣觸發於離開之後,陸陸續續偷渡進現在式的新記憶中。高中課本裡讀到「雉堞」一詞,一筆畫的凹凸方格子橫在眼前,凸出的那些又在中央獲得了一個小方形,像是窺探的門孔。把眼睛湊過去的時候,浮升的畫面膨脹延展開來──舊城的拱門上方,乃至綿延的城牆頂部都生長著這類設計,而我小時候曾上來過一次。隱約是石砌的,內側牆面和階梯。每上升一些,身負戎裝的想像就又重了些,一直到了頂,從暗紅色磚石中間那格小洞望下去,北門前面車水馬龍的大馬路就會變幻成古老車轍般的黃土路。想像力似乎是當時唯一的感悟,沒有確切的史實,只是在模糊而無人的高臺煞有介事地演繹夢中的史詩。這些記憶見證莊嚴古蹟和一個錯置了虛誕幻想的女孩,兩者都擁有彼此似的投合。不知怎麼,和那讀過清領民變、設縣築城,卻忘卻了意義的高中生相比,她先睜開了石隙裡真實的眼睛。

朦朧之際,某日白天坐在機車後座,疑似是回家路上,父親鬼使神差地在快到北門盡頭時左拐了進去,頭頂掠過拱門之下投射的陰翳,那瞬間就像闖入了鬼魅的禁地。並非鬧鬼或土下白骨那儔,而像是衝破記憶的邊界,赤裸裸面對很可能已然失去的,無力辨別一個個魍魎魑魅般存在或不存在的自我殘影。城門內的空間像是另一個世界,莊嚴而孤獨,我們經過無人的、削去一半的、家具仍在的空屋──最後有無找到舊家的遺址已不記得了──然後騎入尚有人煙徘徊的巷弄,驚寤地回到現世。

後來一次深夜,睡不著的我與父親偷渡向他的童年。駛過北門城牆的時候,護城河改建後裝上的黃光森氣地輻散於塗染夜色的城牆上,噬光的盡頭純黑一疋失落的絲色,拱門內,風隨身體破口流淌出空洞。那裡曾是有路燈的某地。我們最終沒有再次騎入,而是沿著左營大路向前,進入一片歇業的市集,巷弄兩側是漫天的鐵皮屋頂。熄火後,父親拉著我鑽入一條小路,黑暗正式吞沒視覺,餘下前方父親移動的殘影,和他用戀舊語氣說的:「前面就有光了。」

這黑濃稠的如拱門之內,卻又隱約在填補破闕失去的什麼。那時是心想事成的年紀,走了沒幾步,身後、或是前方乍破出幾束白光,我們飛蛾一樣地向那處撲翅,走入白色,抵達一鍋熱爐和冒著香氣的煙。父親為我們一人點了一碗擔仔麵,褐色湯頭牽著黃麵條,隨回憶中的童年在筷子下慢慢旋開,講述幾十年前的此時此地,阿公時不時帶他來這裡偷吃消夜;若有預感會東窗事發,就到隔壁攤買一杯熱杏仁茶回家請罪。裡頭高朋滿座的眷村同袍,唯有此刻能從夜色中現影,透明地再度佔滿店內所有矮凳,叫喊湯麵順道買杯杏仁茶。湯爐正上方的白燈更亮了些,彷彿驅散了不止這處的黑暗。但當適應光線再次對焦之時,老闆的手已經停下動作,而隔壁的杏仁油條店也不曾重新開張過。

這樣的市集記憶,重新浮升已是在好幾年後我參加的讀書會上,那裡同時醞釀著某種未發酵完全,但隱隱重如歷史的問題。讀《反造城市》裡浴火重生的大統百貨商圈,有人惋惜同樣是祝融之災,另一家他熟悉的市場卻沒有重振彩鳳雙飛翼,只是隨發展狂暴的城市,逐漸彎曲鐵皮的屋頂於高溫之中。老市集的畫面被掀起一角,驚魂未定,講者帶來的地圖猛然又是左營,與舊城。「那是衙門走的雙城古道,」他說,「現在走這條路,會發現其中一段就位在瑞豐夜市中間,然後再往前會被大樓截斷……」

夢囈將至未至般輾轉反轍。又一次宵時我們溜來擔仔麵的攤位。那天晚上舊城躺在施工的藍布底下,明明只是修葺工程,淒然的黃光打下卻像某種裹屍布。父親這次沒有走我們共享的那條兒時小路,而是沿著霓虹色的馬路到了麵攤。我抬眼張望時,那條小路連接攤位的接口處被金屬鎖和鐵柵欄封住,像是凝滯而無助的死湖,空洞地吞噬透入水面的白光和煙霧。那時才聽父親說這一帶的市集休業了不少,要拆的更多,整個市集就像掛於樹梢過久的夏日水果,臨著外皮的店家仍勉強存活,而內裡的果肉卻早已被蛀蝕一空。

不知從何而出的溫度兀自燃燒起來,像從南部的柏油路一路跋涉過西亞的沙漠,在與西方的交接處看到旁人眼中是海市蜃樓的寓言。忒修斯之船停在地中海,木板被人一塊塊拆卸、更換,路過的哲學家問:「這艘船還是原本的那艘忒修斯之船嗎?」連鎖船似的牽引讀書會上的命題:「城市之中,大型歷史證據保存的意義為何?」

施工藍布下傳來皮膚皴裂的聲響,地動天搖,整個舊左營陷入沒有地基的空心。海水倒灌的鹹味像眼淚。象徵某種結果論的人告訴我,如果都市更新是人類自己降下的洪水,那方舟上承載的會是古蹟,而循環中心的人類只是木然張著眼沉在水裡,毫無意義。

但他說話時,斷垣殘壁裡的女孩還在城牆頂、石梯上、流動湖水的夜巷裡……像片重複疊影至此,囁嚅著舊日作為反抗,浮現的的答案倒顯得疼痛般地過曝了。我抱著那些半透明或色塊不均的記憶,感受其中一些已經長出了魂、肉和骨頭,另一些則像從未出世過。摸到紡錘尖端的那些日子,讓我逐漸認清失去的就只能讓它重生。它也渴望重生,一種與海爭奪的長期抗戰。

至於船,在水漲離港之時猛然從深海拉升一串沉沒的,讀書會上被提出的「未有重生,何來保存」,使那藍色布幔下的年邁身軀突然間屍骸了起來,而大火灰燼中的鐵皮屋頂則有了斜角般的翅膀──忒修斯是記憶,記憶是木板,木板才是方舟。

海色布幔退離舊城,才發現大型歷史證據都埋在最底下了,那些清官民兵傳說神祇;而往上卻還覆蓋著一層層小型的島嶼記憶,從上上世代,到父親,到我,都埋有一部份於那重生中的城牆下。那是鑿不走,隨人類的生物遺跡不斷傳承而層疊的靈魂共同安置之窟,只等著記憶失而復得抑或重生,爾後隨磁針指引軀殼再次回到闕失的破口,躺入其中與屬魂的那半自我溫茶敘舊。

在不斷翻修的世界裡,也許我們終其一生都還埋在某地,等待。

反覆挖掘或重生,或暗,或鮮明。

獲獎專訪╳ 當記憶成為刺點

採訪撰文/江柏學

黃心怡今年(2021)六月自高雄女中畢業,即將就讀台灣師範大學。對她來說,這是她第一次要前往距離家如此遙遠的地方,一切充滿未知。黃心怡近日將書架上的南方作家和讀物包整起來,打算攜帶舊時生活的餘溫隨著自己北漂。

以〈舊城〉一文獲得高雄青年文學獎十六到十八歲組別散文首獎的黃心怡,自小在左營生活,問她「家鄉是什麼」這個問題,也許還太早了,家鄉的概念尚未完全成形,即使她在文中試圖逼近舊城的樣貌,甚至仰賴詢問家中長輩拼湊模糊的回憶,她所認識到的家鄉形象彷彿不時籠罩著迷霧。

「所有的記憶都像是一個刺點」,她書寫這篇文章的原因,來自喝杏仁茶時被果仁碎片哽到,她自嘲自己是一個「失憶的人」,對童年許多回憶總是十分陌生,只能憑靠照片和味道來連結,也許是小時抓周或是舊城老家的照片。黃心怡被食物嗆到的當下,許多畫面突然降臨,她用鬼針草形容這種感覺,「挾來原產地的記憶,在非他的故事和圖像裡發根」。一時間,記憶中的氣味自身體漫漶出來,早餐的茶飲、巷口擔仔麵⋯⋯許多店家是爺爺帶著父親,父親帶著自己,氣味的傳承連結了三代人的記憶。這些帶刺的記憶,變成了一首首未知曲名的旋律,不停地提醒著她,必須把所想到的畫面找出源頭並記錄下來,裡面有關於「我是誰」這樣重要的東西。

在以散文作為創作文類前,黃心怡坦承自己是寫同人小說的,而她靦腆地請求不要追問寫過哪些題材,這是她在創作上不便透露的私密。後來高中一年級看到高雄青年文學獎(2019)的徵件,學生組僅有新詩和散文組別,她報名散文組卻因為對文類的理解不夠具體,把自己的經驗揉合了很多對話,以虛構的人物和對話完成了一篇散文,現在回頭看很像是小說的文章。想當然沒有入圍,卻啟發了她思考這和先前創作的差異。

參加校刊社讓黃心怡的文學生活收穫甚多,尤其校刊社同時參與由高雄數個學校共同舉辦的馭墨三城高中聯合文學獎,其中同校負責的同學就是領她踏入文學的推手。升上高中後,她從閱讀輕小說到有意識挑選純文學的書籍,都是因為有一群願意討論的夥伴,但她又說,多數時候仍想依靠自己摸索,看看可以走得多遠。黃心怡平時閱讀不限文類,每種文類閱讀的速度感不一,小說適合一氣呵成;散文像是聽人說故事,讀過數篇即止;而詩作,就得在處於夜深人靜之時,才會突然理解貫通,能理解一、二首已是文學的恩賜。至於在正式動手寫作前,黃心怡習慣打開空白文件檔,那就像是走進一間空盪盪的房間舉行的儀式,她會恣意把當下想到在腦內流動的任何物事描述下來,藉此召喚身心合一的寫作狀態然後,把文件檔刪除,接著心無旁騖地書寫。文學創作對她而言,就像是儲存記憶的方式,不若一般日記書寫,創作可以盡情想像,作者得已創造一個非虛構的想像世界。

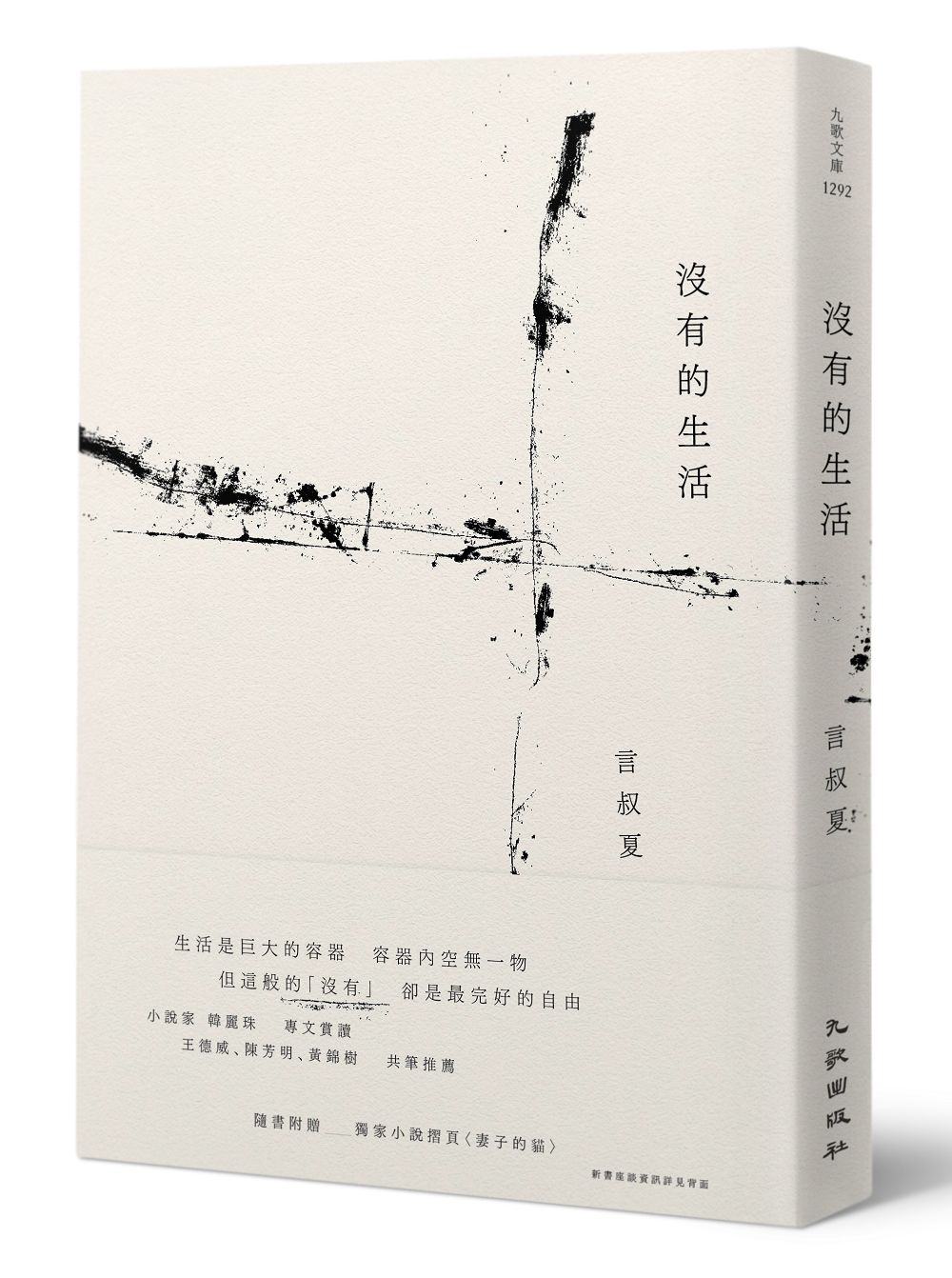

有兩本書帶給她巨大的文學啟蒙,一本是她的文學偶像言叔夏的《沒有的生活》,一本是則是改編成電影的《以你的名字呼喚我》,兩本皆透過作者或是小說人物的自我思辨,充滿詩意的文字為她奠基了寫作的腔調。而〈舊城〉能受到自己文學偶像的評讀對她來說意義匪淺。

言叔夏為這篇〈舊城〉做了這樣的評語:「作者說她和父親有一部分是被埋在舊城的城牆,是對歷史或時間很有關照的人。」問及歷史與時間的關係,黃心怡永遠記得國中某天深夜,本該是學生入眠的時間,因為父親隨性邀約,父女倆開車夜遊高雄,夜晚的城市隨房車移動自窗外閃過,彷彿穿越時光隧道,記憶慢慢回來了。這場夜遊經驗在她的生命裡醞釀多年,直到多年後參加一場讀書會,談論「城市之中,大型歷史證據保存的意義為何?」命題,讀書會上被提出的「未有重生,何來保存」一句話,啟動了黃心怡創作的開關,受到觸發才完成這篇〈舊城〉,她同時也想藉由這篇文章來思索遺跡重生的意義,能不能只是我們這一代人碰觸遺跡的感受?

很多記憶都是訂定了一個主題,才會因為深掘而浮現。〈舊城〉如此,她提及自己寫過一篇關於桑椹汁的文章,也是在書寫時,突然想到原來自己曾在國小上課期間,搭著同學跑到校園操場摘桑椹。可惜的是,記憶永遠趕不上現實的變化,如今童年記憶中的部分舊城已遭汰遷,黃心怡想要回去看看的機會也沒有,稱不上遺憾,只是有點落寞,而且因為自己的「失憶」,導致失去很多東西,尤其很多失去是她還不及想到的。這也是黃心怡想著,畢業後暫時會拋開過去的種種,她害怕告別,不願面對凡事不再永恆。

時間繼續在走,家鄉的概念也會隨之變動吧。黃心怡說家鄉似乎不是用居住地來判斷,要具備記憶中的家鄉,除了要有聯想的物件,也存在著一種條件,即是消失。她借用了《天橋上的魔術師》的一句話,「消失才是真正的存在。」她回憶自己在反送中爆發以前,曾去香港參訪一陣子,在這半年後事件爆發,她突然意識到,可能永遠都回不去了,那時候曾去過的香港已然消失;而之後即將北上,無法長住在高雄的這個狀態也跟著消失了,家鄉已不限是住處,也許是鹽埕的街道,或是意義再擴散,整座高雄城市都已成為家鄉。

接下來黃心怡即將進入師範體系就學,她想著,如果有一天不寫作了,或許以身為老師的身分,走到偏鄉地區,引領學生貼近文學的懷抱,也是另一種熱愛文學的方式,但在此之前,她的文學之路還有很大一段要走。

看更多得獎作品

1.【青春大作家X第23屆馭墨三城文學獎】新詩首獎:明天將會是頭七

2.【青春大作家X第23屆馭墨三城文學獎】小說首獎:我們不能只是魚

3.【青春大作家X第22屆馭墨三城文學獎】小說首獎:理髮師

回文章列表