「要先做一個好的人,再成為台灣人。」—— 史明

▌身為人,我們該如何不再複製族群的傷痛?

我這輩的人,出生於解嚴後的台灣,現下社會所稱的「天然獨」。成長時聽在中南部長大的本省人父母講過,他們從小如何受黨國教育影響,禁止說母語,被教導要相信中國的山川壯麗、台灣的渺小,即使他們沒有踏入過中國一步,也從未想要在那裡生活。到了我們這歷經首次總統直選、政黨輪替、課本中也多了台灣本土認同的一代,要不是有機會離開台灣,關於族群對立與國族身分的動搖,可能很難有切身的感受。

直到我15歲時移居美國。當時是2002年,美國剛經歷了911襲擊事件,整個國家陷入種族對立的大恐慌。身為東亞人,比起穆斯林裔的移民,算是得以逃過白人優越主義的攻擊範圍。我們默默念書,習慣了移民留學生被當成空氣的校園氛圍。但是剛在美國上高中的我,第一次理解,原來膚色可以是階級的化身。原來在這裡,並沒有任何人理解什麼是身為一個「台灣人」,而我和同期的日本人、韓國人、中國人,同樣被擠入一個叫做「亞裔」的框架,我開始懂了權力如何在日常中體現,一個人如何被歸類為一個群體,被命名為相對於我族的「他者」。

後來念研究所時,我從西雅圖搬至紐約,一個猶太離散群聚的都市。族群對立的歷史,比起西岸更為毫不掩飾。心理學界中的前輩,也不少是大屠殺生存者的後裔,他們不時談論創傷對生活的影響:「我的母親從戰爭中的波蘭逃至紐約,她改不掉的習慣是每一餐都留下最後一塊麵包,以免不知道下一餐會在哪裡。」透過故事的流傳,創傷的日常,即使是在第二代、第三代的中產猶太人心中都不曾消逝,他們也因此一輩子奉獻給族群與反戰研究:身為人,我們該如何不再複製族群的傷痛?

▌倖存僅僅是幸運?

漫畫家亞特.史畢格曼(圖片來源 / wiki)

漫畫家亞特.史畢格曼(圖片來源 / wiki)

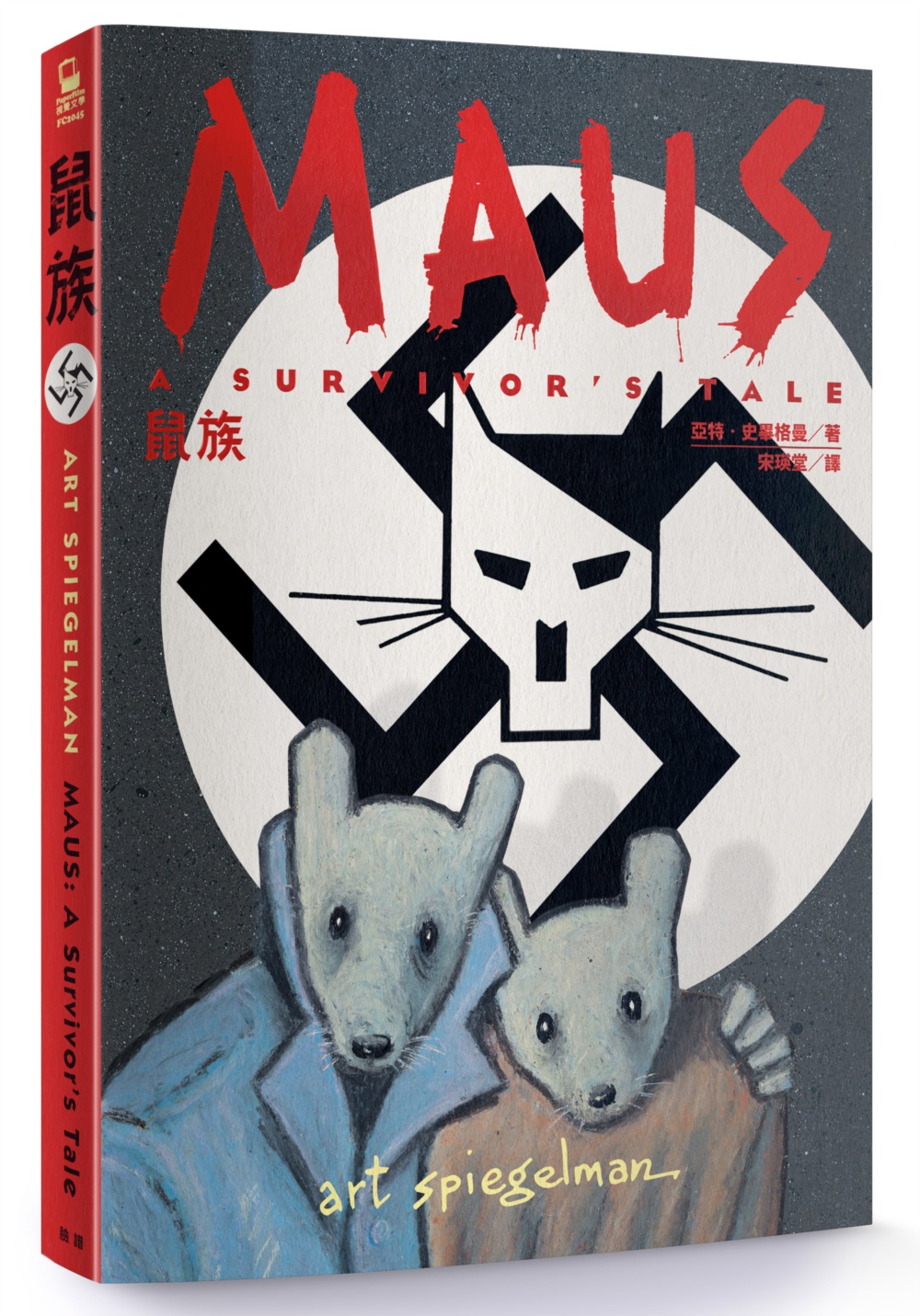

《鼠族》刻畫了納粹對於猶太族群的殘暴,作者亞特.史畢格曼(Art Spiegelman, 1948-)透過視覺圖像,再現大屠殺的歷史與暴力在日常生活中的模樣。經歷過歷史創傷的人們經常產生一種情結便是:「究竟為什麼是我活下來呢?」這也是所謂的「生存者罪惡感的情緒釋放」,劫難中的存亡多數不是因為聰穎,而是運氣,讓人多麼難以衡量與理解。

亞特經由父親的口述,將一連串看似不可思議的驚奇歷險撰寫成一部生存的敘事。他的父親,符拉迪克,一名紡織品商人,因為結識富家女,看似將有一個富裕的前程,卻在婚後不久遭遇第二次大戰而開始逃難。其中經歷親人身亡、家的支離破散,但他在亞特的描述之中卻從未抱怨:「為何是他必須受難?」而他留給亞特的故事,都是關於如何在災難之中生存的智慧:在絕望之中,只要還活得下去,事情將有轉機。

這也是我在父母那輩所聽到的,身為成長於戒嚴時期的本省台灣人,他們不曾埋怨曾經被壓迫,僅僅只對自己能存活下來感到「幸運」。若上一輩的智慧是如何在最艱困的環境中生存,延續如何活下來的歷史和結構條件,就經常成為下一輩的功課。這樣的世代交替和矛盾在《鼠族》中是顯而易見的,亞特不僅是在處理父親的創傷回憶與母親和哥哥的死去,也在處理自己生存的價值。

身為人,該如何不再複製族群的傷痛?(圖/《鼠族》內頁)

身為人,該如何不再複製族群的傷痛?(圖/《鼠族》內頁)

由父親的口述,將一連串看似不可思議的驚奇歷險寫成一部生存的敘事。(圖/《鼠族》內頁)

由父親的口述,將一連串看似不可思議的驚奇歷險寫成一部生存的敘事。(圖/《鼠族》內頁)

▌戴著老鼠面具創作

在本書第二部〈奧斯威辛(歲月快如蠅)〉的章節,亞特從一隻擬人的老鼠,搖身一變成為一名戴著老鼠面具的人類。成為人類的亞特不只是在闡述父親的過去,而在擔憂自己創作的意義。藉由不同採訪對他的提問,表達出他將猶太大屠殺做為創作主題的焦慮:「猶太大屠殺的故事層出不窮,很多年輕人都受夠了。」

為什麼還要畫?亞特在面對他的心理治療師時,點出了他創作的癥結點,他為何難以下筆去描繪集中營的細節,以及他與父親充滿爭執的關係。其中這段對話最為細膩,亞特說:「不管我成就多高,和集中營死裡逃生的事相形之下,總顯得不算什麼。」治療師則肯定亞特說:「你才是真正的生存者。」

亞特在書中第二部一名化為戴著老鼠面具的人類,與他的心理治療師有著細膩對話。(圖/《鼠族》內頁)

亞特在書中第二部一名化為戴著老鼠面具的人類,與他的心理治療師有著細膩對話。(圖/《鼠族》內頁)

創作對於亞特,超越了紀錄歷史創傷的點滴,而更是如台獨運動者史明前輩所講的:「做一個好的人。」這不是一個道德的勒索或至高無上的理念追求,更重要的是,找尋自己存活的價值,在自我的沉痛之外,也能對世上的事物與人們有基本的關懷。

這麼來說,《鼠族》以漫畫呈現的目的,並非為了輕描淡寫大屠殺,反之,這是一個唯有藉由圖像才能表述的故事。不僅體現了種族歧視的極致呈現,更創造了超越時空的奇幻想像空間。也因此,《鼠族》不只是猶太人的歷史,而是任何被壓迫族群的象徵。在貓追逐老鼠的圖像中,我們能夠反思自身的創傷以及做為一個曾經的被壓迫者,也可能成為下一個壓迫他者的族群。

《鼠族》不只是猶太人的歷史,而是任何被壓迫族群的象徵。(圖/《鼠族》內頁)

《鼠族》不只是猶太人的歷史,而是任何被壓迫族群的象徵。(圖/《鼠族》內頁)

台灣經過2020年初的大選,多數人渴望揮別過去黨國教育的大中華思想,「台派」成為主流。對於有幸活著並享有民主社會的我們這一輩,多少也都帶著父母那輩在威權下成長的陰影,但也因此更該記得,對於新國族認同的想像,無論它將成為什麼形狀,一定要比上一輩更加廣闊跟包容,唯有如此,才是做為一個真正的「台灣人」。

成為貓或鼠、捕捉與被捕捉的界線,其實比我們的想像都來得細薄。

劉文

作家,批判心理學者,現任紐約州立大學奧本尼分校性別研究助理教授。筆名「柴」,曾出版小說《集體心碎日記》(女書文化)與《一則必要的告解》(聯合文學),合譯有《歡樂之家/我和母親之間》。長期關注社會運動以及同志議題,社會評論與酷兒文化分析常見於網路媒體與雜誌如《女人迷》、《關鍵評論網》與《LEZS》。現居紐約。

延伸閱讀

回文章列表