「耶和華對諾亞說,你和你的全家都要進入方舟,因為在這世代中,我見你在我面前是義人。凡潔淨的畜類,你要帶七公七母;不潔淨的畜類,你要帶一公一母。空中的飛鳥也要帶七公七母,可以留種,活在全地上;因為再過七天,我要降雨在地上四十晝夜,把我所造的各種活物都從地上除滅。」──創世記 7:1-4

「有一隻貓經過你,第一時間你並不會想『啊這是隻公貓』或是『啊這是一隻母貓』,而是直觀的『這是一隻橘的黑的花的或胖的貓』。」——騷夏,《橘書》

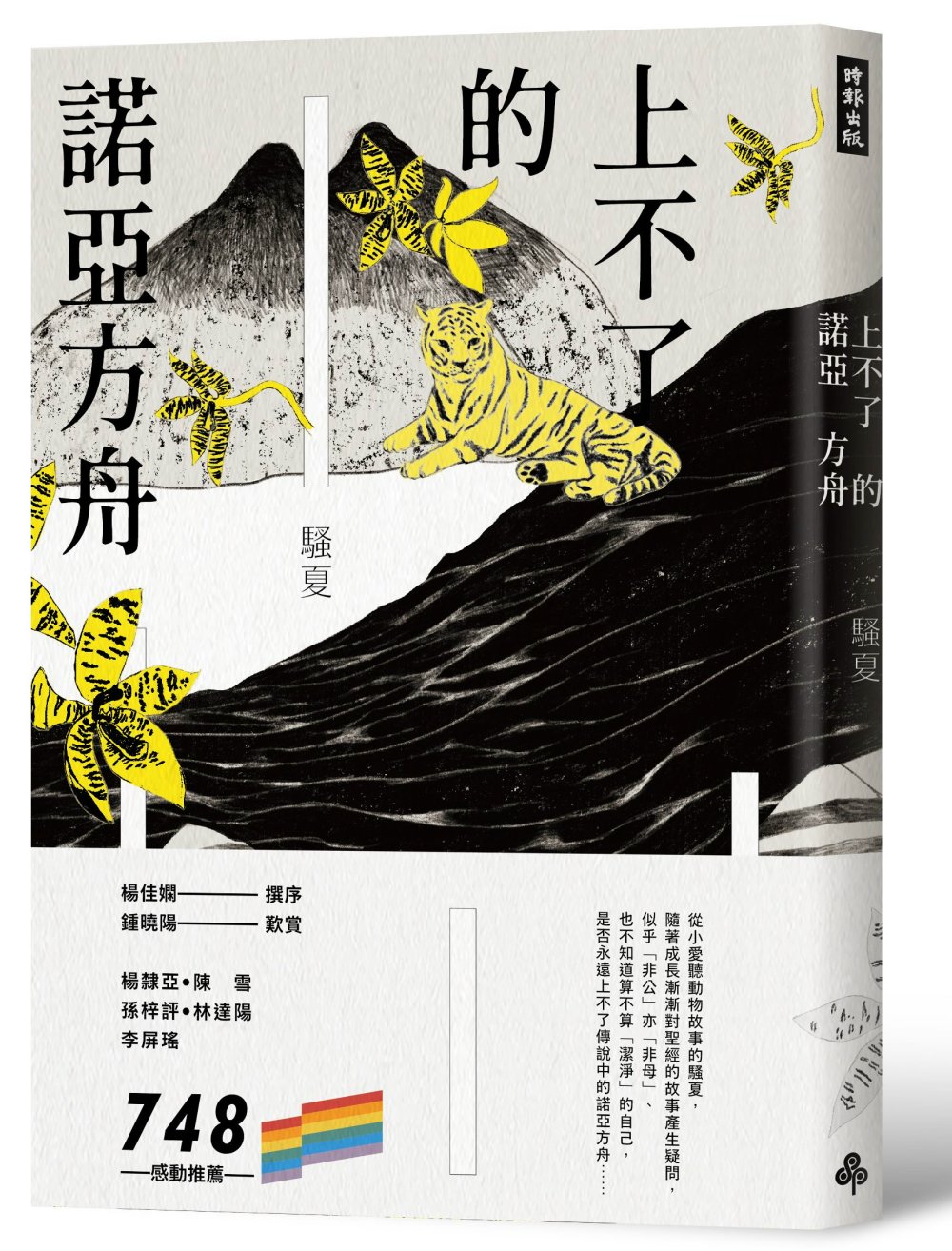

先前出版的《瀕危動物》與《橘書》都是詩集,《上不了的諾亞方舟》是騷夏第一本散文集,雖然創作主題和文類都不同,中心思想則是連貫的,都試圖挑戰性別框架。她也從來不是安分寫詩的人,嘗試寫過百行的長詩,或以詩句搭配曼陀羅創作,突破了外在,似乎要回歸內裡。在《橘書》裡她寫過:「紙令人誠實。」如果得文學獎如同一種牌照,她的詩是近年才拿到牌,而寫散文則有種無照上路的感覺,完全不理會框架規則。不僅在詩裡強悍,在散文裡她也不手軟,《上不了的諾亞方舟》像是樹的年輪最開端,她決定從高雄的童年開始寫。

成長的背景有大家樂、動物園、大統百貨,和阿姨經營的錄影帶店(生意最興盛的是A片),她的童年BGM是拷貝室裡此起彼落的呻吟聲;她在夜市見過殺老虎,喝遍旗津大小宮廟的香灰,最親密的寵物是養在書桌水缸裡的泥鰍。一個兒童百無聊賴,功課都已經寫完,也無處可去,水缸後方是那張知名的八七水災白衣大士乘龍畫像,許多下午她就盯著那尾泥鰍和觀世音發呆。幾年之後,她把泥鰍放生到原本那條河裡。談起來有點魔幻色彩的童年,是騷夏兒時的生活切片。

那為什麼是諾亞方舟?

騷夏在旗津長大,旗津是高雄的外港,她出生的年代還沒有過港隧道(1984年才啟用),出門要坐船是理所當然之事,她說,「後來我看韓劇《藍色生死戀》,住在外島的女主角出門也要靠渡輪,覺得十分有親切感。」船班有限、承載量也有限,旗津宋慧喬從小就常常有上不了船的焦慮。

「我家對面住著天主教徒,常會有修女來我家玩小孩,小孩就是我。我的阿嬤會跟我說道教信仰裡的神明故事,鄰居會跟我說聖經故事,神的概念對小時候的我來說是混在一起的,耶穌瑪麗亞王母娘娘關公白素貞其實都是『故事』的一部分,更分不清楚誰是神、誰是神話,祂們都是平等的。」騷夏說,「以前聽諾亞方舟的故事,覺得很棒,上面有好多動物,我喜歡動物;可是上船有名額限定,甚至還有一公一母的性別限定,但我希望能心愛的動物都能上船啊。上大學後,我才慢慢認定自己是一個踢,一個同志,也才發現其實我是沒有上船資格的。」

上不了船的人,只能穿著救生衣漂浮,或想辦法自救。高中時因為喜歡女生,她曾經覺得自己是妖怪。長大過程中,身邊沒有可以學習的女性長輩,更沒有所謂「踢」形象的人,騷夏自認愛美,但不是那種傳統女性的美,學男生打扮也不對勁,對自己的身材、髮型、整體美感概念,都花了很多時間去摸索。雖然都是青少年會遭逢的困擾,但眼前無路可循,難度又調得更高了。

到淡水念大學,面臨許多不適應,氣候的差異,或者人情冷暖,與他人的距離感,全部都需要重新調整。

「我第一次看到烘乾機,覺得荒謬!我們高雄人躲太陽都來不及了,怎麼會有烘乾機?台北常常下雨,看到鄰居把衣服晾在外面,該幫鄰居把衣服收進來嗎?在南部這沒問題,但在台北可能會被當成變態。」騷夏覺得,最難以適應的,大概是緊密的宿舍生活,女生宿舍裡的身體沒有祕密,同學們為了預防內衣被偷,多半晾在房間裡。

「所以室友交男友後,可以從她們變得花俏的內衣看出端倪。」從眾是在團體生活中較好的生存之道,她也猶豫,要不要也交個男朋友呢?內衣不能脫水,總在室內滴滴答答,而當自己眼睜睜看著喜歡的女生被男生追走、內衣款式開始升級,騷夏心裡也跟內衣一樣滴滴答答。直到大二在BBS找到同志版,大三讀了張娟芬《愛的自由式》,她的性向啟蒙才真正開始。

如果說諾亞方舟是神的一次大型的(選擇性)備份,那在寫作者筆下的世界,也是一場私人的記憶備份術,自由操作主觀鏡頭,將過往的情緒與畫面鮮明地保留下來。比如她在〈內衣記〉提到,母親不知為何抗拒帶小學生的她去買內衣,於是由父親代勞,專櫃小姐帶著憐憫的語氣劈頭問:「妳沒有媽媽喔?」總是不懂反抗的她,仍舊記得當初被瞬間觸怒的心情;或是兒時跟弟弟妹妹玩遊戲,把弟弟捲進草蓆裡扮壽司,母親看似沒來由的憤怒,後來才知道,母親認為她們在詛咒唯一的男丁;或是因為沒加入老師的課後補習班,十歲的小孩在課堂寫錯答案被甩的耳光。兒時看不懂的情緒,傻在當場的滯悶,在書寫散文的過程裡一一被解開,變成大人的騷夏,得以重回現場,掌握重述的權力。

「許多當時說不出口的,我要到現階段才有回覆的能力。」稱她整本書都在頂嘴,騷夏笑回,「我40歲才撿到槍。」

一切都有點晚,憤怒得晚,認同得晚,頂嘴得晚。如同高中畢業那天,她才唱了人生第一次KTV,同學們爭相點歌,她因過度緊張,忙著反覆確認店裡的逃生出口,大家笑她土;直到上大學才彷彿開了天眼,凡約夜唱她必衝。

關於童年的發聲練習,騷夏已經經歷漫長的暖身,手上的筆就是麥克風。非公、非母、還不一定成雙,神說那人獨身不好,但現在我們有了一蘭拉麵和電話亭KTV,不一樣又怎樣,上不了諾亞方舟,就自己造一架飛行器。

延伸閱讀

回文章列表