(圖 /Photo by Jason Leung on Unsplash)

你若問譯者,多數會告訴你,翻譯不辛苦,校對才辛苦。

這本書,我校到藍圖才罷手。它是「開卷」與「讀書人」2001年的好書獎得獎作品。(圖/何穎怡提供)

這本書,我校到藍圖才罷手。它是「開卷」與「讀書人」2001年的好書獎得獎作品。(圖/何穎怡提供)

痛苦分生理與心理層面。我通常一、二校在電腦上校對(這個階段含潤稿與改錯),三校列印(由老公校標點符號),我再拿三校列印稿四校,校完,在電腦上更正。交給出版社。出版社排版完後,我再校對一次PDF檔。所以至少五校。(我的最高紀錄是翻譯《西蒙波娃的美國紀行》,校到藍圖還在校。)

校對像「屍檢」。一二校,你拿著列印的原書稿一字一字對照翻譯,有沒有漏翻一個a 啊,有沒有七、八個形容詞,你給它少翻了一個?子句有沒有對應子句?

因此,你長時間盯著螢幕,忘了眨眼,時間一長,脖頸痠痛,眼睛乾澀,頭痛隨之而來。多數譯者案頭備有人工淚液、抗藍光眼鏡、頭痛藥,我甚至還有穴道按摩器。

這只是生理之痛。比較難排解的是心理之痛,來自:

(1)X的,你一定要贅字那麼多嗎?

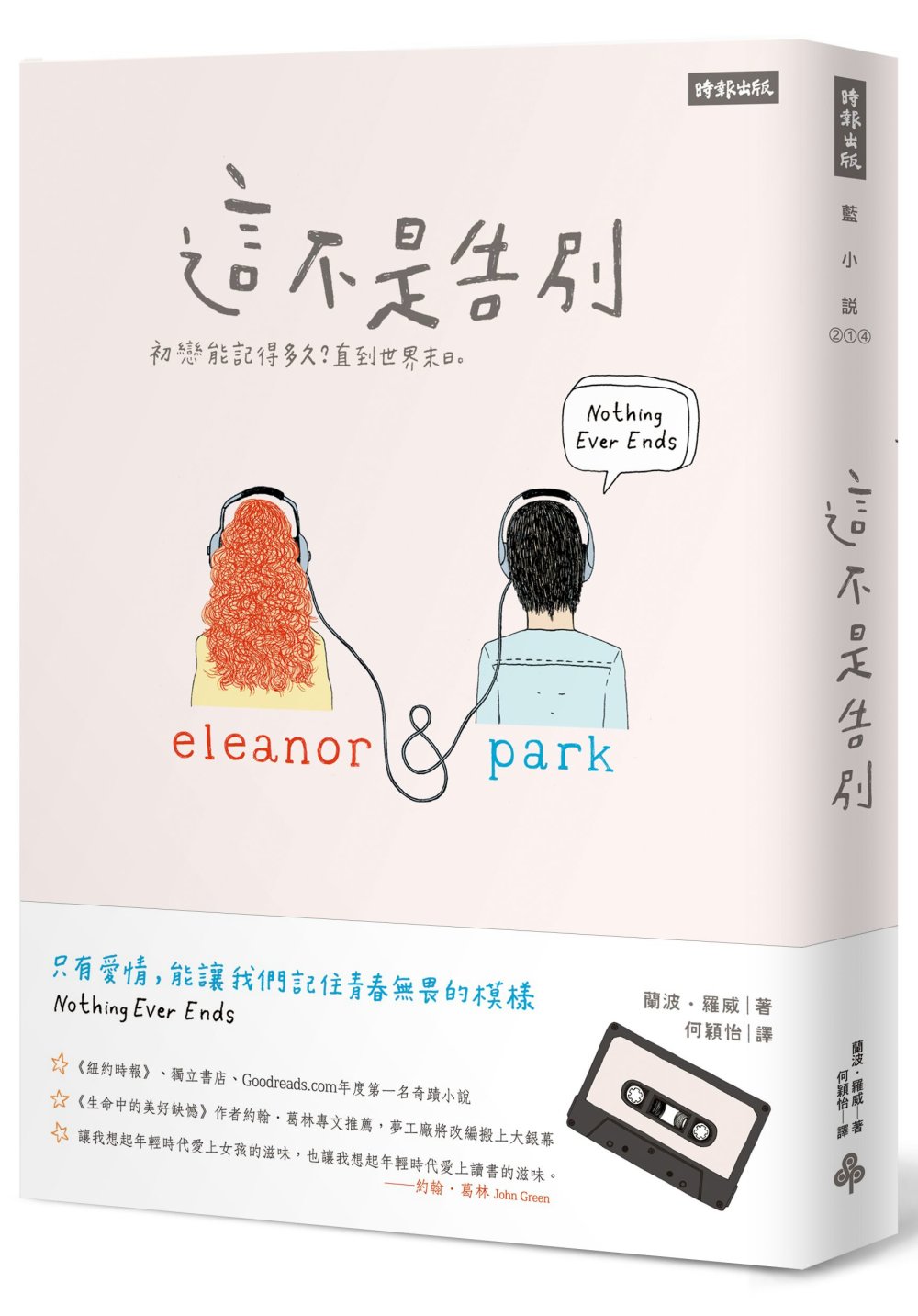

譬如:「用」指尖滑過磚牆,「嘴裡」哼著帕克錄給她的歌。隨手就刪掉「用」與「嘴裡」。哼就已經口部了,不是用嘴,是用屁眼哼歌嗎?(範例來自校對《這不是告別》)。刪贅字是跟自己的荷包過不去,難過的是筆耕數十年依然有贅字,而且居然還無法接受「人生在世,誰無贅字」啊。

(2)X的,有人批評你的文字精簡到像「開刀房」。

要不要把「的」「地」「得」補回去?有時我會補上又刪掉,譬如:一個護理員「正」手忙腳亂「地」注射點滴(範例來自《行過地獄之路》)。這句子原先的翻譯沒有「正」,一校時覺得補個「正」似乎比較流暢。二校時還是拿掉了。中文也要ing究竟是什麼時候開始的呢?「地」則一定會拿掉的。副詞不必一定得翻成副詞貌。真的撐不過才用「地」吧。除非你是王文興。

(3)X的,這個譯者注是不是小瞧讀者智商?

你以為他們不知道什麼叫「混音」?啊?他們真的知道什麼叫「混音」嗎?有的出版社完全拒絕「注」,它期待你把原文轉化成中文可懂的東西。有時我覺得像是在看某個時代的「新潮文庫」。

譯稿三校是校標點符號。這部分歸我先生負責。我們家有中英兩種stylesheet。中文是教育部出版的《重訂標點符號手冊》,碰到標點疑義就得搬出來翻。我比較困擾的是英文裡沒有的「頓號」,頓號間的東西是不是該句型完全相等呢?你可以名詞後面加頓號加子句嗎?譬如「頭髮、帽子、他的鞋子」?教育部的冊子沒說。

還有刪節號。我的認知裡,刪節號只應出現於「中略」。什麼意猶未盡、語句斷續等都應在「文字」裡去體現,如果讀者無法體會你「猶有話語未盡」,那是你的寫作不夠力,不斷用刪節號,只是滿臉都豆花,煩死。

教育部國語推行委員會編著的《重訂標點符號手冊》修訂版。(圖/來自官網)

教育部國語推行委員會編著的《重訂標點符號手冊》修訂版。(圖/來自官網)

瞧瞧《重訂標點符號手冊》例句——

差不多先生差不多要死的時候,一口氣斷斷續續地說道:「活人同死人也差……差……差……不多,……凡事只要……差……差……不多……就……好了,……何……必……太……太認真呢?」他說完了這句格言,就絕了氣。

根本就是個爛爆。首先「一口氣」跟「斷斷續續」有基本矛盾(斷續需要很多口氣,好嗎?),既然已斷斷續續,後面又何必刪節號刪節號刪節號?而且,沒「地」永遠比有「地」好。「斷斷續續說」沒比「斷斷續續地說」好嗎?

之所以講這多,是因為老公堅持段落尾的刪節號必須加「句號」,表示作者段落完成。如「還可以殺人……。」但英文文法裡這是開放句型,沒句點,因為「意猶未盡」啊。所以是「還可以殺人……」

我們常為這個毫無必要的刪節號後面要不要加句點吵個沒完,作者一開始就根本不要亂用刪節號,不是比較好嗎?

到了四校,譯者基本上已經用完洪荒之力。對原作者只有恨沒有愛。能怪我嗎?完美的書,萬中不得一。很多書,我們看了喜歡,是因為我們閱讀多半只看故事。翻譯者則鑽進作者皮膚底,與他(她)呼吸與共一年半載,越翻譯越恨作者,因為翻譯最容易讓你看出原著的缺點。這種恨在校對時達到顛峰。

總要到書籍付梓,贈書拿到手,扔在那裡一年二年後,再次翻閱,才說:原來這本書沒有我印象中那麼討厭,你瞧這裡寫得多深入,你看那個比喻明喻暗喻多麼匠心獨運。

如此這般,而今你們捧的書,就是我們譯者地獄來回的成果。

何穎怡

政大新聞碩士,美國威斯康辛大學比較婦女學研究,現專任翻譯。譯作有《時間裡的癡人》、《貧民窟宅男的世界末日》、《嘻哈美國》、《在路上》、《裸體午餐》與《行過地獄之路》等。

延伸閱讀

- 【何穎怡專欄】有時譯者必須含淚接受一聲與三聲的差別

- 【何穎怡專欄】要幾色才夠用?譯者的彩色筆人生

- 【譯界人生】他的詩,只付與最細緻的讀者──專訪陳育虹,談紀伯特《烈火》

- 【譯界人生】從哈利波特的引薦者,到瑞蒙卡佛的代言人──專訪譯者余國芳

回文章列表