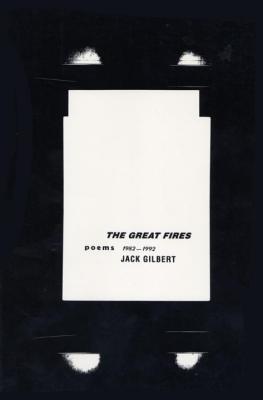

陳育虹最新譯作為伯特詩集《烈火》(照片/ 陳育虹提供)

他是一名孤獨的人。

美國詩人傑克.紀伯特(Jack Gilbert,1925-2012)

美國詩人傑克.紀伯特(Jack Gilbert,1925-2012)

此次翻譯《烈火》,陳育虹以其敏銳的詩人心智,感知另一名當代詩人,心靈上的種種詩意顫索,那包括了愛,包括死亡,包括對自我的挖掘、誠實,以及對於詩歌語言本質的無盡探索。

而身為讀者,我們所能看見的,究竟是詩人人生中過往時光的幽靈,抑或當下自我心思的折影,亦未可知。這是紀伯特的神祕學,也是每一個人各自的生活中,需要漫長纏解的一道結。

有時,我們甚至必須得花上整整一生,為自己解謎,為所愛之人與充溢愛與悲傷的記憶,植栽般埋下謎語般的種籽,以孤獨與時間澆灌,當希臘群島的金風再次吹拂那岩石般的海浪,答案興許早已顯銘於上帝的雙頰上。

在創作之中,詩人即上帝

譯序中,陳育虹引用了詩人賽佛瑞(Giorgos Seferis)之語:「詩人的主題只有一個:他活生生的身體。」身體是內外場域的交線點,是現實與內在心智的烽火前線,之所以引用賽佛瑞此語,陳育虹的原因很簡單,乃因詩源自眼耳鼻舌身體的感受,是感官的產物,「身體包括可見的肉身(外表)與不可見的心智(內在)。身體的構成有實有虛,而我們藉著這虛實相間的身體去感受外界事物,和外界連結。」

紀伯特的詩創作,是詩人感知、思惟的外顯。詩人收攏外在事物,將之內化,並尋求最個人化的獨特語言以表達其感受。而身為專業翻譯家與詩人,陳育虹以為,詩的創作完全是個人的,是主觀的,「創作應該是從個人開始,一個寫作者,將自己挖掘得愈深,他所能抵達之處便愈廣闊,穿透了個人的個體性,抵達一般人也能理解的共通性。譬如,《烈火》中有好幾篇詩寫到亡妻野上美智子,使我聯想到蘇東坡的〈江城子〉:『十年生死兩茫茫,不思量,自難忘……』詩人心中的那份溫柔與哀慟,我們閱讀時便能充分地感受。」

除了愛情,紀伯特和「上帝」的關係亦值得玩味,詩集首篇的〈錯了〉,便顯現出紀伯特面對上帝的獨特態度。「一本詩集的第一首詩,一般是這部詩集的定位;而〈錯了〉寫出了紀伯特的生命核心——人生之路是自己選擇的,」陳育虹說,「創作者的工作就是『造物』。創作者與他心中的上帝應該是平起平坐的。與詩人對話的上帝,其實就是詩人本身。上帝,是詩人的理性自我。詩人以自己的理性質問自己的感性。詩人與上帝之間的對話,是詩人自我內部的省思,是自我的對話,或爭辯。」陳育虹引用葉慈語:「與他人爭論是為辯術,與自我爭論是為詩。」在譯序開篇她也例舉〈錯了〉一詩:

〈錯了〉

那些魚看來慘兮兮的。多數日子

牠們大清早就被運上山,很美

很怪異,來自深海的夜的冰冷

遼闊的空間從牠們呆滯的眼裡慢慢褪散

幽暗世界的軟東西,男人心裡想著

清洗著魚。「你對我的這些東西又懂甚麼!」

上帝質問。當然懂,男人平靜地

回答,刀子切下去,挪開十來根骨架

探進一堆嚇人的穢物

「這日子是你自找的,」上帝

毫不退讓:「我也造了不少適合人住的

城市,造了托斯卡尼而你偏要

跟岩石和寂靜住一起。」男人把血

沖掉,魚放進大盤子

洋蔥放進熱橄欖油,放進

胡椒。「你一整年沒碰女人了,」

他把作料全部拿出來,放進魚

「沒人知道你在哪。沒有人還記得你

你既虛偽又頑固。」男人切番茄

切檸檬。把魚拿出來

炒蛋。我不頑固。他想

東西一樣樣擺在中庭桌上

中庭裡晨光彌漫,燕子的影子

掠過食物。不頑固,只是貪心。

「紀伯特的詩幾乎都是從日常經驗開始的。詩中的『魚』是他的自喻。他就是那幽暗世界中的存在。他要解剖的那條淒慘的魚其實就是他自己。而這時上帝現身,兩者展開了一段對話。上帝對詩人說,這一切都是他自找的,好好的托斯卡尼不去,偏偏要住在荒島。」陳育虹說,紀伯特在詩中想表達的、他生命的核心價值,就是這一往無悔的「自我選擇」;無論面對的是好是壞,詩人從未露出怯色,從不退縮。「例如,他在詩壇最受注目的時候,自願放逐,離開紐約和舊金山的舒適圈,一去十幾二十年,這是他出自內心的選擇。詩的末句他寫道自己『不頑固,只是貪心。』──為何說是貪心呢?因為托斯卡尼的艷陽綠水並不能滿足他;他想要的,是整個世界,是去遍嘗人生百味,即使充滿了痛苦,但那就是他所追尋的。」

永恆的真誠,完整的孤獨

陳育虹在譯序中寫:「讓我動心的是他面對自我,情愛,欲念,孤獨,死亡,面對生命變化的率真態度;是他超脫俗世眼光,道德觀,價值估算,逕往自定方向直前的勇氣。」這是為何選擇紀伯特《烈火》翻譯的原因嗎?當代有這麼多優秀詩人,為什麼選譯紀伯特?

陳育虹說,「我覺得他的詩仍保留著我們在生活中經常會遺失的『真誠』,他不寫大歷史、大時代這類宏偉題材,他總是從詩中回歸自己,回歸本心。我希望華文讀者能認識這位細膩的好詩人,讀到他對情感、失落、孤寂、掙扎的細膩體會與描述。」

曾經長住溫哥華的陳育虹,1993-1994年間,正逢《烈火》出版,第一次接觸到紀伯特,便被他詩中的孤獨感所吸引,「唯有身處孤獨者,才能寫出完整的孤獨,《烈火》中的每一篇詩,幾乎都可以看出是詩人在完全孤絕的情境下寫出的。詩人的經驗與回憶是他的資產,但得有足夠的孤獨,才能從中挖掘出如此多的意義,只有身在孤絕的希臘小島,或安姆赫斯特杜松園,詩人才寫得出這麼純淨的詩句。」

一邊說著,陳育虹翻開手邊《烈火》的譯稿,隨意讀起這首:

〈掂量一下老虎〉

一桶又一桶鐵索鏈。堆著牛肋條的

貨車。曼德城外爛泥河裡

拖著柚木材的水牛。拜占庭圓頂教堂的

主耶穌。龐大高懸的起重機穿過昏黃光線

運來鋼鐵塊轟隆隆開往超級切割機

切割著四分之三吋鋼板的堅硬

鋼板沉沉墜下。意念的重量壓碎了

精神的梁柱和堤防,內心的熔漿

流淌出。汽車般大小的熾熱鑄鐵塊

從巨型生產線緩慢輸出,暗夜裡

火紅熔渣從發亮的金屬剝落。夢河

在下,夜的光澤在它腹溝閃爍。四方寂靜

除了機械鏗鏘更深入敲打著我們

你還會再愛,他們說,需要一點時間。我和

那快要耗盡的時間。一天一天每一天

他們所謂的真實人生是八分之一吋厚的

紗網。那些妄自尊大的所謂新奇

反諷,精簡,加上韻腳假裝是詩

我只想回到美智子死了之後的日子

那時每天我在樹林裡哭;只想回到真實

回到那痛苦,活生生存在的巨大

「這篇是典型的紀伯特詩。他的詩永遠從外部探掘到內部,從現實起步,跨時越空,再回歸自身。詩從一桶又一桶的鐵鎖和貨車開始寫,思緒跳到爛泥河裡拖著木柴的水牛,拜占庭教堂裡的主耶穌,匹茲堡的鋼鐵廠……畫面、聲音層疊參差,彷彿蒙太奇剪接;而我們可以讀到他如何去拿捏動靜內外的分界。他也可以從厚鋼板轉筆寫到『意念的重量壓碎了精神的梁柱和堤防』,打破了虛實之間的區隔。」為什麼他要經歷這些?因為這些皆屬真實人生。多數人的人生經驗有如隔岸看花,但詩人索求的是確鑿的經驗──他要痛苦,他要寒冷,要擁抱女人,他要真切地以全副身心去感覺,而不是隔著「八分之一吋厚的紗網」過日子。

又例如這首〈遺忘的心靈對話〉,探討語言的限度:

語言幾乎能表達的真是驚人

它無法表達的也很驚人。愛,我們說

神,我們說,羅馬,美智子,我們寫字

而那些字的意思都不對。麵包的意涵

各個國家不同,法文沒有家這個字

而我們沒有一個字能表達絕對的快樂

印度北方有一個族群瀕臨滅絕,因為他們

古老的語言沒有示愛的字眼。我夢到

幾個遺落的單字,或許能表達某些我們

無法表達的。或許伊特拉斯坎文本終於

能解讀為什麼那一對男女在他們的墓碑上

微笑。或許不能。數以千計蘇美文明

神秘的石板上被譯出的文字

似乎是些貿易記錄。如果那些文字是詩

或聖歌呢?我的歡喜就像十二隻

伊索匹亞山羊靜靜站在晨光裡

上帝啊汝是一塊塊海鹽汝是一錠錠黃銅

高貴如風中成熟而柔韌的大麥

她的胸脯是六頭白色乳牛負載著

一綑綑埃及長纖棉花。我的愛是

一百個陶罐的蜂蜜。一整船的香柏是我

身體想對妳身體傾訴的。長頸鹿是

這黑夜裡的欲望。也許那螺旋狀邁諾安書寫體

不是語文是地圖。那些我們感受最深的

無以名之,只是琥珀,弓箭手,肉桂,馬和飛鳥

「文字創作者關心的,是如何以有限的文字媒介,呈現抽象的感知思惟。這首詩一開頭就揭示了寫作者的困境:文字所能表達的是有限的,那些最幽微、深沉的感覺是無法言說的,就算說了寫了,也經常被誤讀、誤解,」陳育虹說,「詩訴諸感性,幾乎不可『理喻』。〈遺忘的心靈對話〉夢囈般的句子,不為說服(persuade),只為讓人感受(perceive)到一些什麼。」

翻譯者一如演員

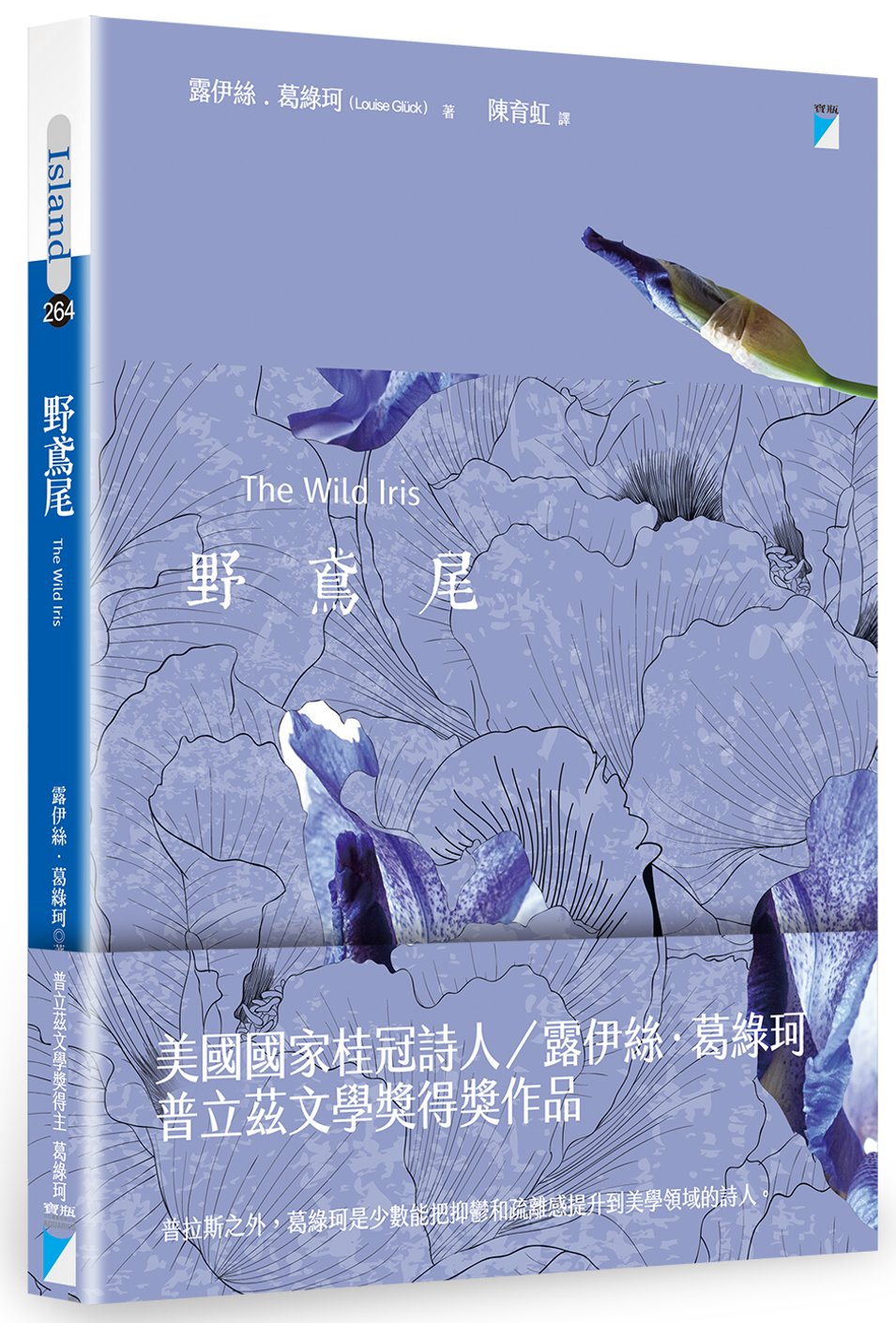

2002年,為了向古希臘女詩人莎弗(Sappho, ca. 630-570 BC)致敬,陳育虹選譯莎弗殘卷的60餘首詩,穿插於自己的《索隱》詩集中,形塑了詩與詩人之間地下水脈般的對話。2009年,翻譯安.達菲(Carol Ann Duffy)的《癡迷》;2014年,翻譯瑪格麗特.艾特伍30年詩選《吞火》;2017年,更翻譯葛綠珂(Louise Glück)的《野鳶尾》;同時,開始整理紀伯特的《烈火》。

癡迷

癡迷

身為經驗豐富的翻譯家,關於翻譯過程中異語言表述的差異、語意的失落與添補,翻譯本身某種「再創造」的意義編織,以及翻譯行動的本質,陳育虹是這麼看的:「譯者也許是一個馴獸師,他必須用盡方法,鞭策、獎賞或甜言蜜語,讓兩隻美麗卻多變的語言野獸,在舞臺的小圈圈裡一起工作、玩耍。這時,隱隱然,翻譯是娛樂,也是再創造。Translation is re-creation。」(〈寫詩譯詩──狀況或職業〉,陳育虹)。

在〈寫詩譯詩──狀況或職業〉中,她引用英國詩人羅伯特.格雷夫(Robert Graves)之語,說「詩人」的身分是一種「狀況」(condition),並不是個「職業」(profession);而譯者的角色可能更類似一隻寄居蟹或演員,必須去適應、置入一個既有的殼囊,或演繹劇本裡指定的角色。「創作的困難在於創作者必須具備充沛的想像力與創造力,但創作者是全然自主、自由的。譯者則不同,譯者的面前已經有一個『腳本』,譯者像演員,必須壓抑自我,演出這腳本裡寫好的角色──譯者得把自己的創作慾壓低,不僭越原作。這幾乎像是穿別人的鞋走路,那雙鞋不是你的,但你必須適應它,並走出最穩最漂亮的步子。」

至於翻譯的難度與高度在哪裡?為什麼近年專注選擇翻譯詩?「小說與散文的語言,通常是日常語,一般譯者可以應對無礙;但詩不同,詩有它獨特的語言邏輯。一個不甚了解『詩語言』的譯者,是否有能力把一首詩的原始(詩)語言(source language)掌握通透,再將它轉化成目標(詩)語言(target language),而仍保留原作的「詩意」?這是我的疑問。我想,就『詩語言』的掌握能力判斷,由詩人譯詩應該是比較可信的。」

「讀到好詩,我會邊讀邊譯,很隨性,沒有什麼系統。」陳育虹說,要到確定預備出書,她才開始一首首編列、歸檔。比如《烈火》中,最先翻譯的是〈美智子死了〉這一首:

就像有人拿著一個過重的

盒子,他先是兩臂在下

捧著它,盒子愈來愈沉

他的手就往前挪,手指

勾住兩個角,把重量移到

胸口。手指累了他就

稍稍活動大拇指,讓不同的

肌肉承受重量,然後

再用肩膀扛,直到那為穩住

盒子而舉起的手臂缺血

開始發麻——但這時

他又能捧著盒子了,這樣

他可以繼續下去,永遠不放下盒子

「一個譯者能做的,我想,只是盡力精準地抓住原作的感覺,轉化原作的文字,其餘的就靠讀者自己去體會了。因為只譯自己喜愛的詩人/詩作,翻譯過程都是很愉快的。從達菲、艾特伍、葛綠珂到紀伯特,他們的詩集我幾乎都有,了解他們一路寫作的發展,這樣,我對掌握他們的文字風格更有信心。」

那麼,翻譯紀伯特,仍有其需攻克之處嗎?「我必須先清楚這位率真任性、特立獨行的男詩人的『美國底性』,他的成長背景,他受到的環境、文化或創作的影響……。但一個好詩人,永遠可以從極度個人的觀點出發,而窺見、到達人性的共通點;因此,作者與譯者之間就算有性別、文化種種差異,還是不會有什麼隔閡。譯者必須是精讀者,在精讀中一再推敲、琢磨原作者的心思。詩人寫詩,完成了書寫的工作;但詩真正的完成在詩的解讀,這也是我寄望於紀伯特所有讀者的──盡量去追上作者,甚至超越作者,感受作者字裡行間的深意。」

從混亂的字典中找到音樂

談到詩的音樂性,陳育虹援引蘇格蘭作家卡萊爾之語:「詩是音樂性的思考,而詩人是以這方式思考的人」,充分表達了她對於詩歌音樂性的看法。「文字創作,一如語言,是個人思想的外顯。每個人說話的聲調、詞彙、邏輯結構都不一樣,創作也因此各有面貌。我常說,詩是文字的藝術──比如繪畫以油彩、畫布為媒介,音樂以音符、樂器為媒介,詩是以文字為媒介的藝術。文字包括字義(意義、意象、意境)與字音(音調、音色、節奏),這是它的一雙翅膀,相輔相成,缺一不可。詩之為詩,從遠古以來,不管東方西方,音律向來是它的重要元素──詩,有別於小說和散文的最大特徵,在於它『音樂性的必然』,而小說與散文裡的音樂性,多數只是偶然。詩裡的音樂,是我重視,且堅持的。」

就像陳育虹曾說過的:「當代詩人在脫離了格律的規範,獲得更多創作自由的同時,也失去了可以套用的法則。這之後,鬆開『腳鐐』的每個詩人,必須為自己每一首詩,找到獨特而適合的『跳舞』方式。」(〈只是一株細瘦的山櫻〉龍騰伴讀,陳育虹)

「詩人像是在混亂的字典裡找音樂(巴斯特納克語),我自己寫詩,會試著讀出聲音,在許多字中間找到最對的音樂。翻譯時也一樣。我必須一讀再讀原文和譯文,互相比較,抓到最接近的音調。」陳育虹說,放下創作者的身分,她其實是一個忠實的譯者,「我要求自己跟著原文本走,原文中每一詩行的長度、句序,我都盡量追隨,原詩句短,譯詩句就短。詩句的長短,其實關乎詩的節奏,只要跟從這項原則,就不會離原作太遠。有利的是:中文是單音字,在配合英文字不同長短的音節時,調度比較方便。另外,原文本的行數我也會完全遵從,無論是排列或形式,譯文都跟原文相似;文句前後或稍有調動,但絕對是原詩寫到哪,譯文就到哪──這是翻譯時我要求自己做到的:亦步亦趨,不即不離,為我喜愛的詩/詩人,做最好的文字演出。」

翻開譯稿,她慢慢讀著《烈火》中最後一首詩,〈幾乎快樂〉:

今天早上金魚在她世界的底層

死了。入秋的天空泛白

樹在冷雨裡東倒西歪

寂寞逼近更逼近

他喝著熱茶哼著走調的歌

這火車不是回家的火車,這火車

這不是一輛回家的火車,這火車

這火車不是回家的火車因為我的家

在一輛遠去的火車上。那火車

這最後一首詩,像一首短歌,透露出紀伯特心中那常在的,堅定、快樂的韻律。「紀伯特的詩真摯、幽微、細緻,不吹噓,不好大喜功。他對文字有潔癖,挑剔得一絲不苟,絕不隨意出手。他的詩如此口語化,但不論長短,一旦完成就無法刪動一字。這是他做為詩人,對文字的專注、用心的態度。詩本該是精緻的,詩人本該對文字執著。」

陳育虹說,「詩是紀伯特以身以心,內外反覆觀察、省思,『創造』出來的藝術品。他對我有無形的影響,我希望更多華文讀者能認識他。《烈火》是詩人心靈的告白,獻給他生命中的繆斯,就讓我們靜下心來讀吧。」

延伸閱讀

- 【譯界人生】想征服我,請拿出最好的詩歌──專訪谷川俊太郎詩集譯者田原

- 【專訪】教孩子說話時,孩子也教大人重新「感覺」母語──蔡宛璇《我想欲踮海內面醒過來╱子與母最初的詩》

- 【書評】馬尼尼為:我喜歡你的黑夜不必要通往黎明──讀周雲蓬《午夜起來聽寂靜》

- 【馬欣影評】詩,是一種愛的方式──《派特森》的派特森先生

回文章列表