《字母LETTER:童偉格專輯》的延伸專題為「致新世界」,源起於童偉格作品經常凝視臺灣做為新興國家,在現代生活中最徹底失敗的鄉村地區。如何給予苦難與終將消逝的一切以人性的答覆,可能就是文學家的不同之處。換言之,死亡會在這樣的凝視中重新思索出人的條件。這也是特別使用瑞士象徵派畫家勃克林(Arnold Böcklin)畫作《死之島》(Isle of the Dead)的原因:家園即便是死之島,也是船上之人唯一前往的方向。

「新世界」當然是一個危險字眼,充滿現代性下歷史與權力的相對性,這個詞彙或許意味著當時文明眼中的新(甚至是蠻荒)國度,或者是某個地區經歷革命或體制的巨大質變。人類在18至20世紀,以現代性為核心,製造出許多「新世界」,它們在經歷傷痕累累的帝國殖民或掠奪後誕生,各自因受到壓迫的殊異歷史而形成不同的苦難與衝突,百餘年來逐步在不同政權中走向現代(資本主義)之路的臺灣,也是如此。

專題擇選「基列三部曲」、《行過地獄之路》、《二手時代》、《極樂之邦》與《美傷》等五本文學作品,呈現美國、澳洲、前蘇聯、印度與印尼這五個國度面臨的深刻難題。透過這些書評,我們將理解種族壓迫、戰爭、極權與屠殺等這些人類無法終止的悲劇,文學家企圖以人性校準歷史時鐘的努力。

美麗是種傷

雅加達傳來軍事政變消息的那一天,海濱小鎮的共產黨幹部克里旺同志,只是擔心沒有了報紙,原本的送報童不見影蹤。整個早上,他一直想著這件事。

從首都擴散出的壞消息每下愈況,開始殺人了。大屠殺從北部蔓延到中部,死亡如漫天烏鴉的羽翅遮去半邊天,被殺的都是「共產黨」。克里旺同志是地方黨部首領,被鎖定的首要目標。他只是坐在陽臺上,苦等他的報紙,日後人們回想起那個時刻,只覺得他突然懵了,像死前突然癱瘓麻痺的小動物。1965年9月30日,從首都到鄉村,報紙絕跡,取而代之的是廣播。聲音比文字更具煽動力,激情吶喊著萬惡的共產黨綁架了七名對國家有功的將軍,用刮鬍刀將人質的臉皮割下,並將眼球挖出。誇大的極刑細節被不斷放送,人群隨之義憤起來,紛紛拿起家門前除草用的大砍刀,尋找村子裡可疑的共產黨。

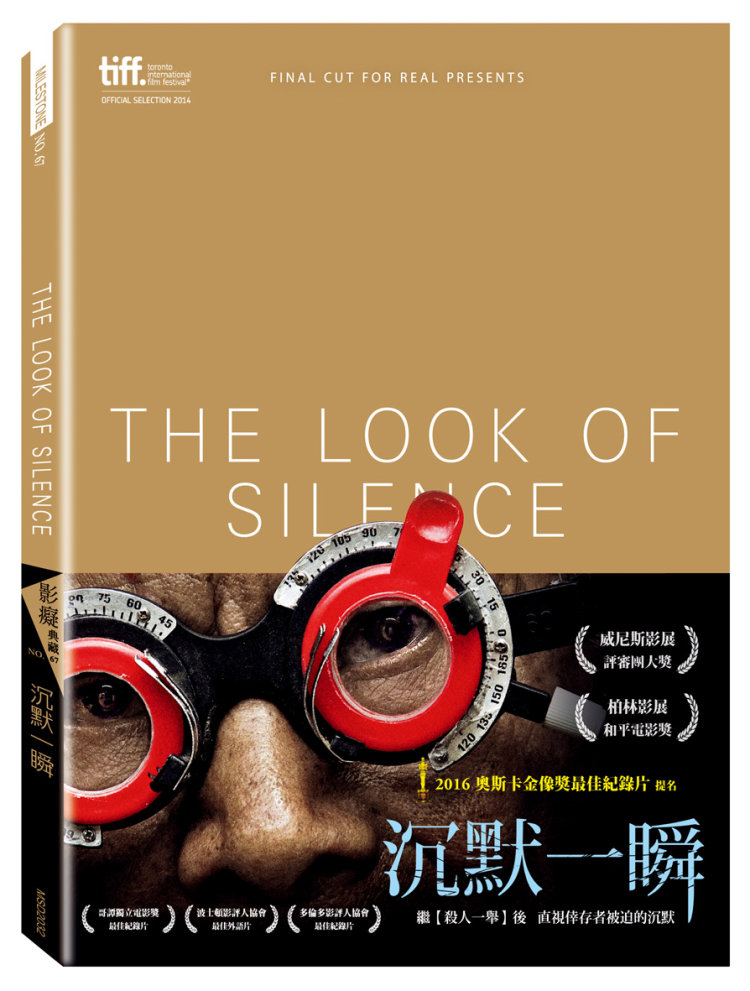

將工會成員、農民組織、華人,或者平素看不順眼的人矇住眼睛,塞住嘴巴,雙手反綁在身後帶往河邊。義憤人群不是軍隊也不是警察,只是拿出農舍裡的鐮刀或者日本占領時期留下的生鏽武士刀。和發生於90年代的盧安達大屠殺一樣,闖禍的都是這樣組織鬆散,毫無紀律可言的民兵隊伍。在歐本海默(Joshua Oppenheimer)關於1965年印尼大屠殺的紀錄片《沉默一瞬》中,執行殺人的民兵說他不該為大屠殺負責:「我們後面還有軍方,軍方怕受到國際制裁,所以說是民眾糾紛。」軍方的卡車停在不遠處,默許殺戮進行,村人都知道背後有軍人撐腰,於是舅舅供出姪兒,兄長交出加入工會的妹妹,光天化日下旁觀殺人進行,血染紅整條河流。

軍方的身後則是冷戰時代下美國的默許,後來繼位的獨裁者蘇哈托將1965年的政變定調為共產黨的叛國行為,賦予納粹(Gestapu,為Gerakan September Tiga Puluh 縮寫,原意為9月30日事件,軍方故意縮寫成「蓋世太保」)色彩。對內,蘇哈托以清共的名義剷除政敵,鞏固權力,開始30年迫害異己的恐怖統治。對外,屠殺至少50萬「共產黨」,對嫉共如仇的美國投誠示好,美援進駐後,大部分的金錢都進了蘇哈托及其親信的口袋。

1997年蘇哈托被推翻下臺,2014年無權貴背景、平民出身的佐科威當選總統後,印尼可說完成了民主轉型,然而至今1965年的930事件還未獲得平反,在公共空間談論930仍是禁忌。《沉默一瞬》中的被害者家屬說:「我不會講我住在哪一區,請諒解我必須隱瞞身分,因為殺手還在掌權。」

加害者是隔壁鄰居,是鄉公所職員、學校裡的老師,是地方上收保護費的流氓、富甲一方的土豪,更有甚者是國會議員,同時也是1965年下令屠殺的人,他說:「如果受害者子女不支持我,我不可能高票當選還連任。」他的辯白還包括:「我又沒有在前線殺人,我只是擔任祕書長,殺人的政策是實現理念的過程。」

每個國族都有足以勾動歷史深潭的一串數字,在臺灣是「228」,在印尼是「930」。臺灣與印尼都完成了告別獨裁的民主轉型過程,不同的是「228」的加害者隱形匿跡,而「930」的加害者則繼續大鳴大放當年的殺人「事蹟」,因為「如果覺得內疚,防護罩就瓦解了」。

「930」的加害者或者發瘋。發瘋的多是第一線執行任務的殺人者,依靠軍方提供的迷幻藥與烈酒手起刀落。當時流傳一個偏方,殺人抹喉後,馬上用鋼杯盛兩碗溫熱的人血,鹹鹹甜甜喝下去,便如神功護體,有了免於發瘋的「防護罩」。

被害者或被屠殺,或發配離島囚禁,或者整個家庭被流放到叢林,後代不能擔任公職,懲罰性地留在社會底層。殺人者在鏡頭前洋洋得意地說:「為什麼共產黨的後代沒來報仇?不是他們不想報復,而是沒有能力報復。」受害家庭噤聲,缺席者的幽魂,無以言說的傷害卻代代傳下,纏繞不休。一整代人傷害的心靈圖像不只在這邊,另一邊的加害者,每日上清真寺勤祝禱,晚上睡覺不關燈,獨處時一定開著電視,不敵心魔的都進了精神病院。

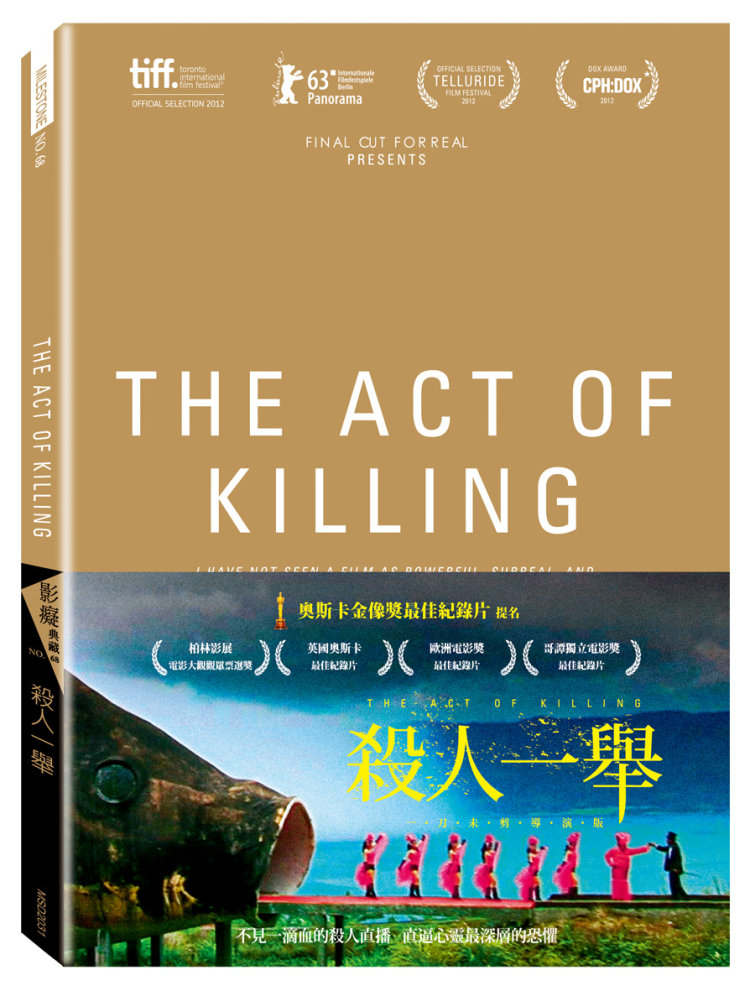

加害者或者發瘋,或者發財。發財的都是不必自己動手的決策者,住洋房擁3C,脖上掛金條,肚腹積黃油。升官晉爵的加害者繼續把持地方權力,小則如地痞流氓收保護費,大則貫通政商人脈,砍伐雨林,走私木材賺取暴利。歐本海默另一部全然以加害者為視角的《殺人一舉》,殺人者很自豪地說自己是在體制外工作的人,印尼文流氓的字根是「Freeman」。副總統出席活動時說:「國家需要Freeman 把事情做好,Freeman 願意承擔風險。」90年代蘇聯解體、冷戰落幕,Freeman 還需要對付共產黨嗎?在當政者眼中,共產黨變形成抗議土地徵收給財團開發的居民,變形成街頭示威爭取民主的常民百姓。有利益的地方就有Freeman 當打手,有Freeman 的地方就有需要被管束鎮壓的「不自由人」。

新舊傷口層疊成化石,糾結於失蹤早報的克里旺同志並沒有錯。在1965年,蘇門答臘《棉蘭郵報》的編輯部辦公室同時也是審訊室,發行人在40年後回憶審問過程:「共黨分子回答什麼都沒有差,我們只會把他的答案改得更糟,我們的工作就是要讓大眾憎恨他們。」遮蔽歷史岩層,只看到碎屑沙粒的障眼騙術就是殺人者成為新聞傳播者。

克里旺同志並不是一個真實人物,他是印尼小說家艾卡.庫尼亞文《美傷》中的小說人物。小說中除了克里旺同志這個共產黨,還有一個軍人,以及一個地痞流氓「Freeman」,這三個男性不只交會於1965年的大屠殺,還有姻親關係,他們都娶了名妓戴維艾玉的女兒。

印尼小說家艾卡.庫尼亞文(圖片來源 / 作者官網)

印尼小說家艾卡.庫尼亞文(圖片來源 / 作者官網)

庫尼亞文巧妙地用共產黨、軍人以及流氓的三種典型,貫穿印尼整部近代史。小說家的野心當然不僅止於揭開1965年大屠殺的沉傷,傷痕的根源不在history 而在her-story,在她的身世,在互相爭鬥的男人們共同的岳母戴維艾玉身上,從印度尼西亞建國後的共和國歷史,上溯至荷蘭殖民時期。

美傷,既美且傷。美麗的源頭在戴維艾玉,傷害的源頭也在這個有著一雙藍眼的混血女子身上。戴維艾玉的祖父是殖民時期的荷蘭地主,祖母是地主強納的妾──當地人伊楊,伊楊被迫嫁給大地主前已有心上人,出逃後墜崖身亡,日後人們叫那座山谷「伊楊丘」。

戴維艾玉的生命始自於殖民者的強取掠奪,但其美貌也來自於殖民歷史下的多重種族交媾融合。少女戴維艾玉讀的是教會貴族學校,1942年太平洋戰爭爆發後,日軍占領爪哇,結束荷蘭殖民的350年歷史,戴維艾玉成了戰俘,而後更淪為慰安婦,被日軍強暴後生下第一個女兒阿拉曼達,繼承了母親的美貌,血統更加混雜(日、荷、印尼)。

1945年日本投降,戰爭並非就此結束,戰後荷蘭仍不放棄殖民,和英軍組成KNIL軍隊。當地人則另組游擊隊和英荷同盟的KNIL持續作戰,直到1949年12月荷蘭將主權移交給印度尼西亞為止。游擊隊員大多由日軍訓練出來,日占期間鼓吹去殖民,激化民族主義思潮,並傳入武士道精神,將暴力浪漫化。五年內戰期間的無政府狀態,更多的是地痞流氓藉著革命名義打家劫舍,接手日軍的慰安所,強姦戰俘,宛如對昔日殖民者的報復。戴維艾玉第二個女兒阿汀妲的生命仍然始自暴力,在內戰中游擊隊員輪暴後出生。傷痕伴隨著美麗,阿汀妲仍然繼承了母親的美貌。

印尼作家普拉姆迪亞.阿南達.杜爾(1925-2006),創作生涯橫跨荷屬東印度、二戰被日本占領、獨立後的蘇卡諾與蘇哈托時期。(圖片來源 / wiki)

印尼作家普拉姆迪亞.阿南達.杜爾(1925-2006),創作生涯橫跨荷屬東印度、二戰被日本占領、獨立後的蘇卡諾與蘇哈托時期。(圖片來源 / wiki)

內戰結束後,戴維艾玉以接客維生,養活兩個女兒,並與恩客生下第三個女兒馬雅戴維。馬雅戴維的生命始自於生存所需的性交易。三個女兒分別嫁給軍人、共產黨、地痞流氓,生下第三代,家族開枝散葉。三代人歷經兩次戰爭(太平洋戰爭、建國前的內戰),以及兩次大屠殺:第一次是1965年的930事件,由戴維艾玉的兩個女婿,軍人以及地痞流氓聯手對付共產黨。被流放至布魯島(印尼版的「古拉格群島」)的克里旺同志,可說是曾獲諾貝爾文學獎提名的印尼左翼作家普拉姆迪亞.阿南達.杜爾(Pramoedya Ananta Toer)的原型人物。杜爾在荷蘭殖民時期就曾被囚禁,1965年930事件後被流放到布魯島,1979年獲釋後又被軟禁在家中直到1992年。杜爾橫跨荷蘭殖民到蘇哈托專政時期的寫實小說,影響後代文學青年,包括《美傷》的作者、出生於1975年的庫尼亞文。

那天一切都平靜無息,彷彿荒廢多年的空城。大地籠罩著緊繃的寂靜,人們擔心那座城會掀起內戰;自從獨立戰爭之後,那座城市就不安寧。許多人受夠了流氓,他們心想,如果戰爭開打,他們會站在士兵那一邊。但士兵總是一付自滿的樣子,因此也有許多人討厭士兵,覺得如果戰爭爆發,他們絕對會幫流氓。然而他們終究會自相殘殺,誰也逃不過。

國家機器掌握著最終的暴力,書中的第二次大屠殺是80年代「神祕的殺戮」(Penembakan Misterius)。原本和軍隊合作的幫派分子,在大街上被開槍濫殺,殺人者為配備武器但穿著便服的軍人。戴維艾玉的第三個女婿:「Freeman」流氓馬曼根登從加害者的幫兇變成受害者,溯其本源,他偷盜的本能起於痛恨富人,他是私生子,母親是地方首長家中的廚娘,他的生命也始自於階級不平等下的脅迫性交。

傷痕不只在女人身上,也在男人,在多重面目的加害者身上。軍人一輩子有打不完的戰爭,從二次世界大戰到五年內戰,接著兩次大屠殺,後來又被徵召到東帝汶鎮壓當地的獨立戰爭。戴維艾玉的「排長」女婿從日占時期的鄉土防衛義勇軍、內戰時的游擊隊,到獨立後的印尼共和國軍,殺人機器徹底內化,最後面對的是自己的心戰,進出精神病院,和看不見的鬼魂對峙。第一代的傷疊上第二代的傷,排長、流氓、共產黨和繼承戴維艾玉不祥美貌的三個女兒生下第三代,胚胎著床於1965年大屠殺當下,彷彿是場競賽似地,有些生命死於非命,有些生命補位上來,萌芽出生:

許多人在雨季的那幾個月結婚。一群群村民一連幾個星期參加一場又一場的婚禮,幾乎每個十字路口都看得到籬笆裡伸出金黃椰子嫩葉編織的桿子,桿子掛上節慶裝飾,彎向街道上方,表示那個人家在辦喜事。在此同時,未婚的男性上妓院,愛人們更常見面、私下歡好,老夫老妻似乎在雨季裡重溫蜜月,而上天創造了不少的小小胚胎。

即使在共產黨遭遇屠殺的那段日子裡,人們還是一有機會就做愛,尤其是下著傾盆大雨的時候。

娼妓、軍閥和流氓的後代,依然男的俊美,女的更加美麗。美麗的基因胎裡帶來:殖民時期階級的宰制、建國後右翼民族主義的暴亂與仇恨,以及新時代官商勾結的剝削奴役。小至個人,大至國族,一開始的出生/建國就是暴力的奪取,美麗宛如詛咒,女人因為美麗而被占有,島嶼因為擁有豐美的天然資源而被西方殖民者或跨國大財團搜刮殆盡,婆娑之洋,福爾摩沙,Beauty is a wound,美麗不是祝福,美麗是種傷。

(本文轉載自衛城出版《字母LETTER:童偉格專輯》)

房慧真

臺大中文系博士班肄業。曾任職於《壹週刊》,撰寫人物專訪,目前為非營利媒體《報導者》資深記者,深耕公共議題調查報導。著有散文集《單向街》《小塵埃》《河流》,人物訪談集《像我這樣的一個記者》入圍臺灣國際書展大獎。〈草莓與灰燼─加害者的日常〉獲得二○一六年度散文獎。

延伸閱讀

1.【書評】死者尚未離開,歷史還沒被當權者粉刷──陳又津讀《美傷》

2.【書評】蔡慶樺:流著淚剝下我的外皮──1999 年諾貝爾文學獎得主鈞特.葛拉斯

3.【人物】當總統前,先成為螢幕英雄?──專訪《製造俄羅斯》作者奧卓夫斯基:媒體是國家掌控人民最有力的心理武器

回文章列表