左起:小說家強納森.法蘭岑與瓦斯奎茲(圖/新經典文化提供)

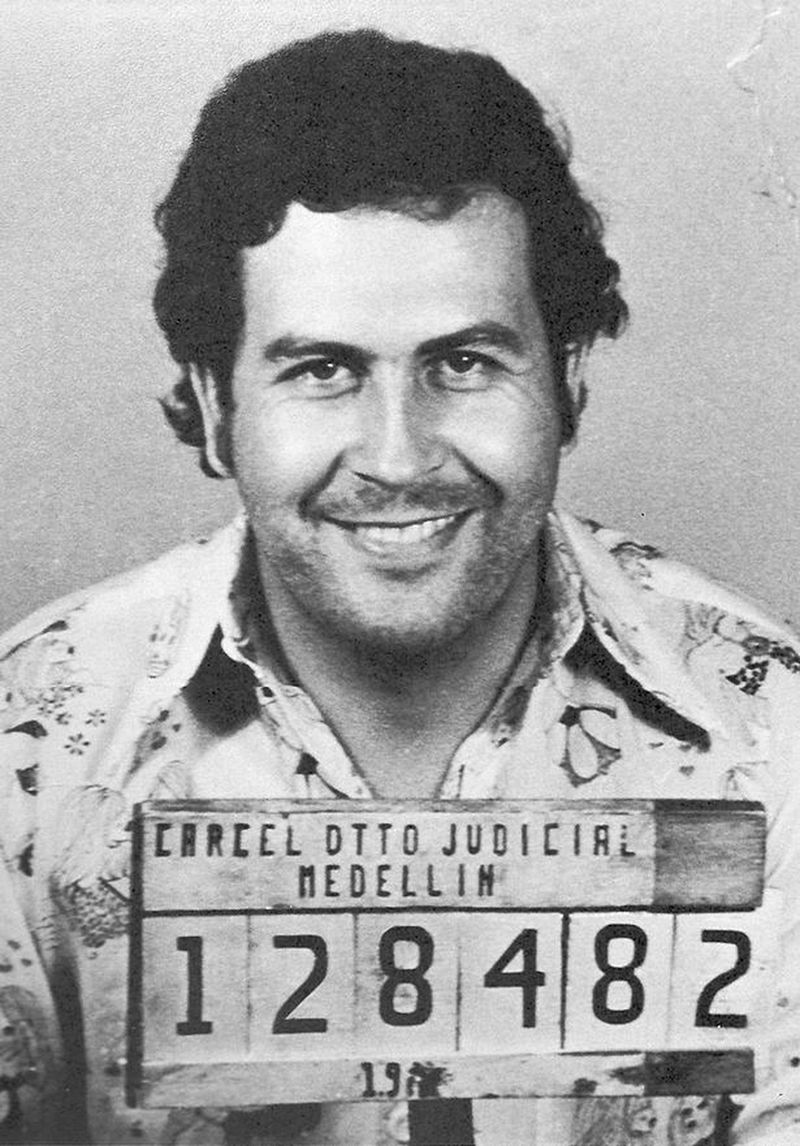

提到哥倫比亞或拉美文學,很難不想到馬奎斯和他的《百年孤寂》。馬奎斯因這本書成為魔幻寫實主義文學小說的代表性人物,更將魔幻寫實推向世界級高度,並在1982年獲得諾貝爾文學獎。《百年孤寂》成書在1960年代,當時的拉丁美洲歷經了百年的殖民、鬥爭與分裂動盪,馬奎斯在書中以奇詭手法描寫拉美人民的生活,為的即是呈現其百年滄桑歷史的縮影。然而隨著時序推演,70年代之後的哥倫比亞與過去不同,除了內戰依舊頻繁,新的問題出現──世紀大毒梟帕布羅.艾斯科巴(Pablo Emilio Escobar)於80年代崛起,儼然成為馬奎斯之外,哥倫比亞最有名的人物;他靠著生產、向美國境內走私古柯鹼而致富,為剷除異己犯下無數綁架、爆炸及謀殺案,自此,哥倫比亞淪為毒品王國,而小老百姓則成了無辜的犠牲者。

雖然在馬奎斯之後有不少傑出的拉美作家輩出,但其寫作路線仍未跳脫魔幻寫實的框架,而對那個世代、深受毒梟所害的哥倫比亞人而言,真實的苦難、內心的恐懼與無依,同為70年代出生的哥倫比亞作家胡安.加百列.瓦斯奎茲(Juan Gabriel Vásquez,下稱瓦斯奎茲)認為,必須用另一種方式才能真正呈現在大眾面前。瓦斯奎茲曾說,許多小說家是拿著地圖寫作,但他拿的卻是羅盤;他不知道自己要往哪裡去,只能透過梳理自己國家的歷史脈絡、書寫自己國家人民的宿命與創傷,找到一條回到心中故鄉的路。

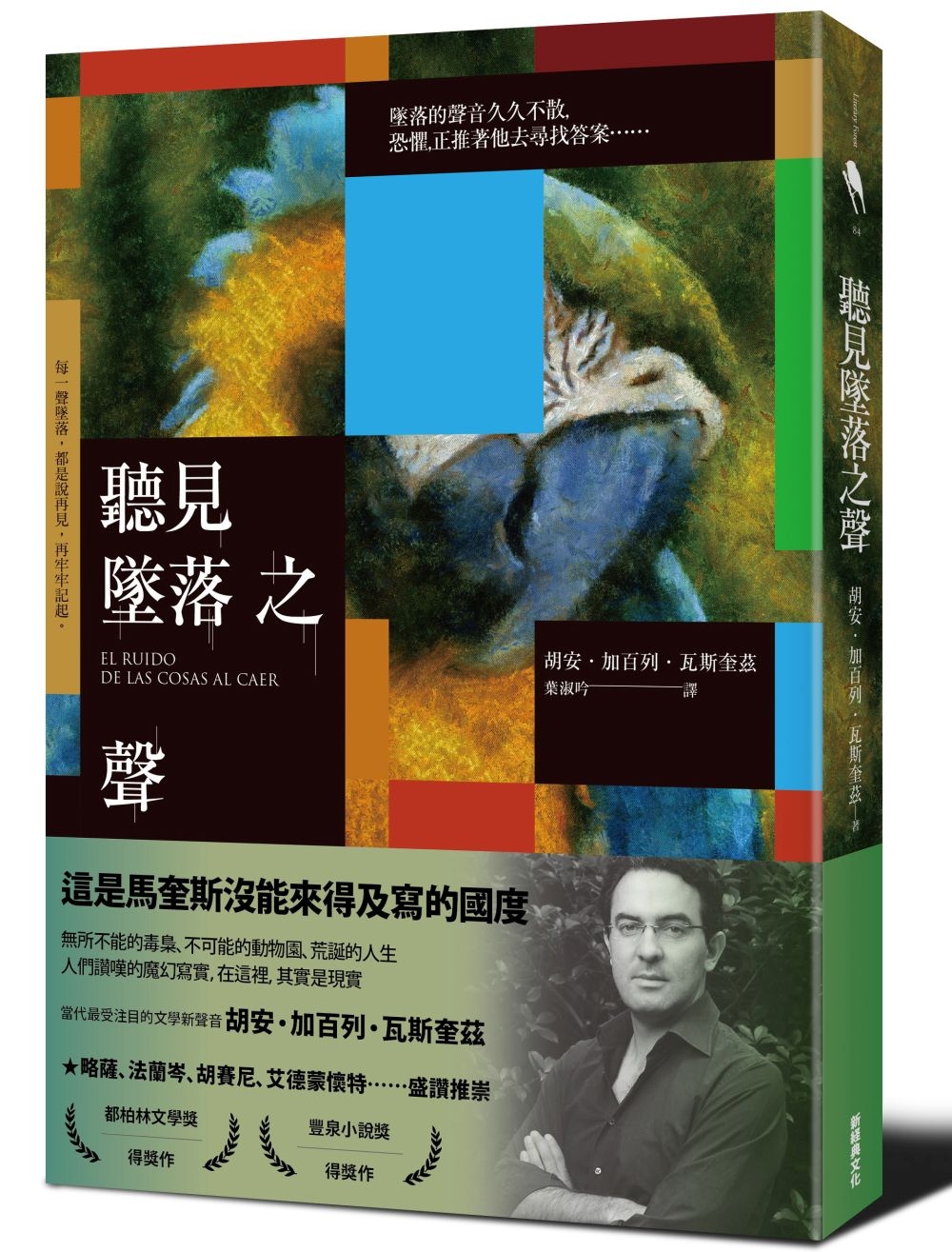

《聽見墜落之聲》是瓦斯奎茲在繁體中文世界的第一本作品,或許台灣讀者對他感到陌生,但他卻是繼馬奎斯之後,當前拉美文學乃至世界文學中最重要的新星。這本書甫出版即獲西班牙豐泉小說獎,緊接著又拿下都柏林文學獎;英文版出版後旋即橫掃亞馬遜、《紐約時報》等排行榜,諸多國際媒體、文學名家更給予極高讚譽。本篇對談,即是瓦斯奎茲在英國Hay Festival文學藝術節接受美國作家強納森.法蘭岑的訪問,暢談他寫作這本書的心境與歷程,談他如何為馬奎斯之後的新世代,開闢了一條截然不同的創作之路。

以下為對談內容。

(引言/新經典文化,對談文章譯者/林曉欽)

小說家應該挑戰文學傳統,找到最好方法捕捉自己的直覺與所見

法蘭岑:您的《告密者》(Los informantes)和《聽見墜落之聲》與上個世代的拉美文學爆炸時期作品之間的巨大差異,讓我覺得非常詫異。我說的重點在於兩部作品都有世界主義色彩,《告密者》具備歐陸風格的故事元素,而《聽見墜落之聲》的主人翁是美國人,還有兩部作品對現代波哥大的重視。對我來說,拉美文學似乎正在復興,並且一掃過往的魔幻迷霧。我想請問您是否認為自己的作品想要回應馬奎斯和其追隨者?您是否懷抱著這樣的目標而寫作?

瓦斯奎茲:我沒有這種想法,但我確實是讀他們的書長大的。雖然馬奎斯的《百年孤寂》是讓我想要成為作家的重要作品之一,然而我對作家倫理的觀念,例如堅持不懈的紀律和頑固,還有全心全意的奉獻等,卻深受尤薩(Mario Vargas Llosa)的影響。

我非常喜歡小說本身的對抗或反叛精神,挑戰其傳統。文學傳統孕育了一本作品,而這本作品會挑戰傳統。我還記得海明威說自己從來沒讀過契訶夫,令人捧腹大笑。我的意思是,小說創作是肢體運動,你要與自己深愛的作品搏鬥,但創作也是一門尋找方法的學問。小說家的職責是找到最好的方法,捕捉自己的直覺與所見。有些方法來自於你的文學傳統,有些方法則是從別的地方出現的。您提到了我的兩本作品,但拉美文學的傳統方法,對這兩本作品來說,沒有任何用處。過往的拉美文學是親密隱私的小說,拉美文學爆炸時期的偉大作家——就算是不屬於魔幻寫實主義的作者也不例外──全都汲汲營營想要重新創造拉丁美洲的公共歷史與政治,並且過度強調個人的私密生活,包括意識、道德與情感。

荒謬的河馬屍體與記憶中流淚的男人,引發書寫哥倫比亞毒品問題的動機

法蘭岑:《聽見墜落之聲》極富巧思地直接處理了哥倫比亞近代發展裡最惡名昭彰的一面,也就是毒品及其相關問題,還有1990年代永無止盡的暴力議題。寫作這本書的時候,您是否正在尋找一種方法來說這些故事,還是某個意象、人物從您心裡深處浮現,帶領您創造了整個故事?

瓦斯奎茲:我從來無法從事「主題」寫作,意思是說我在書寫哥倫比亞的德國移民(《告密者》)、約瑟夫.康拉德和巴拿馬運河(《科斯塔圭納秘史》,Historia secreta de Costaguana)或毒品交易(《聽見墜落之聲》)時,根本沒有思考用主題寫作是不是更好,又能夠帶來什麼樣的結果。正如您所說,我的寫作來自於意象或人物。以《聽見墜落之聲》來說,我看見了人物形象,一個男人的回憶,他在公共場所聽了一卷錄音帶之後痛哭流涕。20歲或21歲的時候,我親眼目睹了這個場景,至此以後就縈繞在我心裡,揮之不去,我卻說不出為什麼如此平凡的小事可以變得非比尋常。我只知道這個畫面一直在我心裡。那個男人是誰?他為什麼哭了?他用耳機聽到了什麼?這就是創造書中主角「瑞卡多」的核心問題。

1980年代的哥倫比亞毒梟帕布羅.艾斯科巴(1949-1993)。Netflix影集《毒梟》即改編自其生平

1980年代的哥倫比亞毒梟帕布羅.艾斯科巴(1949-1993)。Netflix影集《毒梟》即改編自其生平

這頭河馬的來歷特別,牠從帕布羅.艾斯科巴曾經擁有的動物園逃出來,時隔多年之後才遭到殺害。死去的河馬讓我想起前往那座動物園的經驗。我記得艾斯科巴的動物園是一座巨大的那不勒斯莊園,不但是艾斯科巴毒品帝國的根據地,甚至還有幾條飛行跑道,做為飛機運輸毒品之用。所以一切變得鮮明無比了,瑞卡多過去曾是艾斯科巴手下的飛機駕駛員。我的記憶捲入了書寫裡,或者說河馬屍體的照片喚醒了記憶,我因此更明確地知道自己正在為了這個時代的哥倫比亞人民,書寫毒品與其衍生問題之間的關係。

挖崛過去事物,是寫小說的無窮樂趣

法蘭岑:《聽見墜落之聲》對於美國角色愛蓮.弗利斯的敘述充滿了想像力,也相當精準,您非常理解1970年代旅居在外的美國青年會如何討論棒球與美式足球,請您聊聊如此真實的筆觸從何而來?

瓦斯奎茲:我的書寫不是因為我崇拜事實。科塔薩(Julio Cortázar)的小說裡有一位人物過量吸食大麻,但我們也很清楚科塔薩本人對毒品所知無幾。坦白說,我不在乎自己的敘事是否貼近事實,小說故事的偉大與真實無關。但任何關於過往的東西總是讓我樂趣無窮,例如記載過去的文件與物品,還有聆聽他人描述過往的記憶細節。每一位小說家都熱愛細節,例如海灘書店裡某本書的內容、為了寫作而採訪所以見證了某個故事、在跳蚤市場裡找到一疊無關緊要的文件,或者朋友給我的東西,都能提供無窮無盡的樂趣。換句話說,我雖然不會為了追求精確而精確,但我的文字是一座失落世界的化身,所有的細節已經不只是小說家的研究興趣,而是來自於過去的鬼魂。

運用敘事中的詩意與真實,達到描述事物以外的其他目的

法蘭岑:您對天氣與地點的敘事充滿了情緒渲染力,總是使讀者內心縈繞著懸念,這可能也是您最令人驚訝的小說寫作能力之一。作為讀者,我其實非常不喜歡閱讀單純的敘事,但我卻很期待您對各種事物的描述。在您的故事裡,詩的地位相當重要,您覺得自己的敘事與詩之間的關係是什麼?我們是不是能夠因此認為詩在您的生活裡也是同樣重要?

瓦斯奎茲:詩在我的生活裡相當重要,大多數的哥倫比亞人都覺得詩很重要,他們到哪裡都會隨口引用幾句達里歐或聶魯達的詩,縱然他們根本不知道作者是誰。但是,這麼多年來,我已經愈來愈不喜歡抽象而不在乎現實生活的詩了。我喜歡充滿真實事物的世界,也因而欣賞擁抱真實世界的詩。

我認為文字是一種斡旋與調節,而精心選擇事物題材的文字,力道更強,當然這也代表必須慎重選擇寫作的語言。我認為寫作散文時也要契合同樣的精神,所以我非常崇拜俄羅斯作家,像是契訶夫或托爾斯泰。在他們的作品裡,光是描述野薊植物的一個段落,文字情感更勝過精神分析小說的十頁內容,不是嗎?總而言之,無論閱讀或書寫,只要描述事物還能夠完成其他目的,我都樂在其中。

哥倫比亞的歷史令人著迷,「過去」成了寫作偏執

法蘭岑:迄今為止,您所有的小說都涉足歷史題材,雖然《科斯塔圭納秘史》走回了較為古老的歷史,但整體而言,您的作品都跟隨著現實時間的腳步,《告密者》的時空背景是第二次世界大戰,隨後的作品則走進了1970、1980和1990年代。您覺得自己會跟著現實生活的時間發展,終於寫出一本關於現代世界的小說嗎?無論您的答案是什麼,也請談談您對哥倫比亞歷史的著迷?

瓦斯奎茲:沒錯,我確實閱讀了很多「當代世界題材」的小說,我所說的「當代世界題材」是指您與德里羅(Don DeLillo)一起創造的文學傳統。每個小說家都有偏執,「過去」就是我的偏執。我說的不只是單純的過去,而是具體存在於人與人之間的過去,過去用這種詭異的方式與我們相連與共。我在工作的地方放了一張福克納(William Faulkner)的卡片,上面寫了「過去未死,甚至尚未過去」。順帶一提,我經常思忖這種想法也是讓我們拉美作家比美國作家更深愛福克納的原因,也許我是錯的,我們以後再討論這個話題好了。

至於我對哥倫比亞歷史的著迷,我想是因為它一直讓我感到驚訝,甚至失去了心中的方寸。我認為這也是為什麼大多數的小說家都會書寫自己的出生地。我們覺得自己瞭解故鄉,以為這裡沒有祕密,有一天,你才看見故鄉的過去裡竟有如此深邃的陰影,而你的理解全都是一場幻覺。這就是我對哥倫比亞毒品交易的認識,包括毒品交易的起源以及當時駐紮在哥倫比亞的美國和平工作團。正因如此,我雖然曾經在西班牙住了13年,也長期受到美國文化的吸引與影響,但沒有寫過關於西班牙或美國的故事。我很熟悉西班牙與美國,但它們從來不會讓我驚訝,因為我不覺得自己透徹地理解這兩個地方。而我想書寫讓我倉皇的事物,書寫不可知裡的難以預料。

回文章列表