1997 年 8 月 31 日,你還記得那一天嗎?當時和誰,一起做了什麼事情?

當年我十八歲,以下是我記得的故事──或者,最接近那個真實故事的版本。

清晨六點,我和夥伴們在台南火車站後站門口集合。我當天到得較早,站在門前望著幽靜的大學路,等待夥伴們在星期天早晨將要完全亮起的日光裡現身。

一邊啃著早餐,我盤算再過一兩個星期,全台各地考上成大的新鮮人,也會從同樣的後門走出來,探頭探腦地拎著幾袋行李,由學長騎著三輪車運送到校區裡去。若是模樣好看的學妹,學長踩下腳踏板的勁道就更強些。

我是同屆的新鮮人,卻未選擇成大。離開台南北上對我而言是一件重要的事,彷彿人生階段的轉捩點,我填了台北的大學。

夥伴們是一群國中死黨,我們剛玩過一整個暑假,即將分道揚鑣,到不同的縣市讀書。今天這趟短暫的半日遊,有一種和夏天說再見的氣氛,也帶點和我們過去十八年生活的城市告別的暗喻。

這趟旅遊是為了去台中探望大一屆的學長。我就讀的那所國中有個行之有年的傳統,大學校友在每年暑假回校舉辦育樂營,升大二是主辦屆,剛上大一則是協辦。學長為人風趣搞笑,歌唱得好,偶爾還會耍耍文藝腔,深受在校的國中學員歡迎,我們和他在營隊裡也混熟了。

90 年代除非個人情況特殊,台灣男孩必須在升大二的暑假去成功嶺受訓。關在裡頭的時間可折抵未來的兵役日期,折完後仍近兩年,不算太短。營隊在 7 月結束,學長 8 月入伍,我們答應他第一次從新訓中心放風那天,會從台南上去看他。

這也是為何這是星期天的緣故:探親會客,週間較不方便,許多弟兄的女友平日得打工,週末才好安排。每每遇上成功嶺放風的日子,台中的廉價旅舍都有阿兵哥的生意可做。

夥伴相繼到齊,莒光號接著入站,一行人踩上生銹的踏階,擠到老舊車廂裡。竟沒有半個空位,我們只能按自己買的站票乖乖站著。列車一站開過一站,乘客只增不減,每當有人上車,我會在侷促的空間裡暗自挪動雙腳,深怕被來往的人踩到腳下那雙 Jordan 12 代,是黑紅的季後賽配色款。

火車以說快不快、說慢不慢的莒光號速度,在西部平原上行駛。一駛離台南車站,我便迫不及待從背包掏出隨身聽和昨晚剛買的 CD,塑膠膜是今早出門前才拆掉的。我忍了一整夜,就是打算等這趟車程享受它。學長也愛這個樂團,到台中時我可以和他分享剛出爐的聽後感。據說,這張專輯很長,超過七十分鐘,剛好可在莒光號上來回聽個兩遍。

1997 年,喬丹只剩最後一個公牛賽季,璀璨的生涯接近尾聲,能在籃框前優雅飛翔的賽事開始倒數。同一年,是這個樂團聲勢的巔峰,對諸多搖滾迷而言,他們等同於整個世界。

我將側標拿在手上近看,一行紅色小字寫著:

「英國現代搖滾教主樂團全英冠軍專輯」

旁邊的藍色大字標出團名及專輯名稱:

「綠洲合唱團/全體集合!!!」

用了三個驚嘆號。驚嘆,確實是那段期間你對 Oasis 最本能的反應。

前一年 8 月在英格蘭的 Knebworth,他們創下連續兩場戶外演出相加超過二十五萬人入場的紀錄。原先在線上售票系統準備搶票的樂迷,更多達兩百萬人,正式確認了他們「披頭四以後最受歡迎的英國樂團」這項頭銜。

專輯封面前景是身穿風衣的主唱 Liam Gallagher,雙手插著口袋,身前停了一輛德國車廠 Zündapp Bella仿製的偉士牌機車。車邊擺著一台老式留聲機,機身上擱了一張古舊的黑膠唱片。

吉他手 Noel Gallagher 遠遠站在背景,透過天文望遠鏡凝望一個地球模型,那模型似乎也曾出現在他們首張專輯《Definitely Maybe》的封面上。其餘三名團員各處不同方位,眾人身後是鄉間的樹林與一棟大宅,游泳池邊散落了幾樣物件:一具拔掉指針的時鐘,一個直立式木箱上面顯示「AUGUST 21 THURSDAY」,正是《Be Here Now》的發行日期。

池中浸泡了一輛雪白的勞斯萊斯,車身前半漂浮在外,露出的車牌號碼「SYO 724F」絕非巧合地與披頭四《Abbey Road》專輯封面那輛停在路旁的黑色警車車牌一模一樣。

的確,《Be Here Now》是在艾比路錄音室所錄製,可如此安排,自然少不了「我們與他們一脈相承」的自信與驕傲。

游泳池後方還立了一台白色電視機,螢幕中的畫面就是這張封面的全景,製造出彷似鏡中鏡的無限循環效果,猶如 Pink Floyd 的《Ummagumma》。

當然,這些林林總總的細節與機關,簡直是在賣弄符號學的封面,我當下並未完全解碼;很多埋在裡面的祕密或象徵,是許久之後才弄懂的。當下的我,早已被開場曲〈D’You Know What I Mean?〉震撼得闔不攏嘴。

先是直升機由遠至近的螺旋槳聲響,小鼓猛敲了幾下,電吉他與貝斯如洪水般一同濺入。這首歌像一頭巨大的野獸,流著迷幻的紅血──膨脹浮誇,失控不受制約,全然是一組正值全盛期的樂團該有的樣子。

當時的 Oasis 不只 larger than life,它甚至 louder and longer than life:

All my people right here, right now

D’you know what I mean?

Liam 威風凜凜地唱道,召喚芸芸信徒。這首歌結束時,正常的耳朵都會感到精疲力竭,覺得「夠了,需要休息片刻才好繼續下去。」實在是音樂編排得太飽滿了!但很抱歉,這只是前菜而已,後面還有十一首張牙舞爪的歌在等著。

我們就這樣一路站到台中。

星期天上午,車站前有不少外勞群聚,一行人沿著尚未改名的中港路走到一間麥當勞,邊喝奶昔邊等學長。

突然間一群又一群阿兵哥在街上湧出,清一色是軍綠制服、咖啡色迷彩靴、頭戴綠帽並在鼻梁上架起一付黑框眼鏡的打扮,一股濃濃的菜味撲鼻而來。套句部隊裡自願役班長的說法:「一堆該死的大專兵!」

學長夾在同袍間與我們相認,津津有味地吃著漢堡與薯條,如初見珍饈的難民。餐後我們到鬧區的電影院觀賞剛上映的《變臉》,一個月前的《空中監獄》才讓尼可拉斯凱吉躋身動作巨星之林(之前他多半飾演憂鬱小生),《變臉》再次確立他的地位。

片中他與約翰屈伏塔搏命的槍戰、莫名出現的白鴿配上慢動作鏡頭,都是吳宇森暴力美學的典型呈現。我一邊被劇情內的好人、壞人身分轉換弄得精神錯亂,一邊聞著鄰座學長身上傳來的阿兵哥汗臭,臆測他已多少天沒有好好洗一頓澡。

下午我們送他到台中公園搭遊覽車回營,營輔導長在送行的家屬前擠出和藹可親的笑容。大夥照了些相,趁集合前最後一點時間坐在草地上喝飲料。我拿出隨身聽,把耳機交給學長。

我按下 play 鍵,幾秒後,他疲憊的眼瞳裡漾出了一抹光。

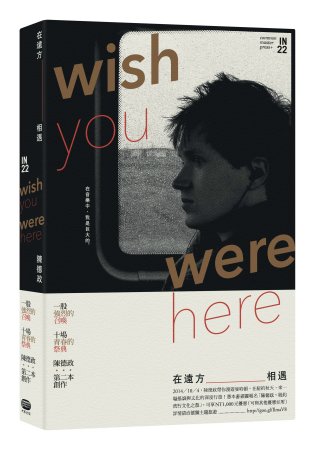

1997年8月31日,你還記得那一天嗎?當時和誰,一起做了什麼事情?(照片提供/陳德政)

一個鐘頭後,我在台中火車站書報攤前看到那則永遠難忘的晚報頭條:「號外!黛安娜王妃驟逝巴黎!」旁邊是一張車禍現場的照片。人群在候車室裡議論紛紛,每個電視台都在插播新聞快報。

我們再度站回台南,幾樣微妙的事件在我腦中串了起來:《變臉》前的約翰屈伏塔曾在白宮的國宴晚會與黛妃共舞,比他和烏瑪舒曼在《黑色追緝令》跳舞的時間還早了多年。當晚的黛妃穿著一件藍絲絨禮服,翩翩舞姿令眾生暈眩。

而 7 月 1 日,不過兩個月前,查爾斯王子在香港回歸的交接儀式上發表談話。我在 K 書中心待到午夜才回家,趕上電視轉播;隔天,便是大學聯考的日子。

我那時還不曉得的是,黛妃的死與看似與她無關的《Be Here Now》專輯,都替輝煌光亮的 Britpop 風潮寫下最後的一章。

一個時代結束了。

時至今日,《Be Here Now》仍是英國流行樂史上發行首週最暢銷的專輯(賣了七十多萬張),卻也一度成了各地唱片行拋售頻率最高的二手唱片。

回頭替這張專輯評價時,Liam 說道:「老兄,這專輯屌得很!就是長了一點而已嘛。」我還記得第五首歌〈I Hope, I Think, I Know〉的歌名,是自己大學四年 BBS 站的簽名檔。

事隔多年,有一部關於奧斯陸的電影,故事發生在另一個 8 月 31 日。當初跟我搭莒光號的那群夥伴,有人當了律師,有人剛為人母,也有人已經失聯。學長換過幾份工作,成為一名編輯,後來沒忘記參加 Oasis 在台灣唯一的那場演唱會。

So don’t go away.

陳德政

寫字的人,聽些音樂,看些電影,讀點書,走過幾個地方。有個部落格叫「音速青春」,有本書叫《給所有明日的聚會》,最新作品為《在遠方相遇》。

回文章列表