坐在咖啡館的室外座位,崔舜華不間斷地抽著菸,點了熱威士忌跟冰淇淋布朗尼。在那之前,她遞給在座的人一人一塊麵包,說是下午買的,覺得好吃就買了許多想分給朋友,接著她同為詩人的老公蔡琳森也到了,不由分說就發送糖果給眼前的人。他們詢問對方今日的工作,針鋒相對地表達關心。她的手腕上有一棵小小的樹,代表另一半名字裡的森林,對方手上也有一隻鳥,暗示崔舜華的外號「雀雀」,都是前年在蘭桂坊遇到刺青店,立刻上網 找圖案刺上的。他們沒有舉辦婚禮,直接去公證,香港是蜜月旅行。她的後頸還有一尾美人魚,接下來計劃在喉嚨刺上新的圖案,「感覺很痛,但是可以忍。」崔舜華說。

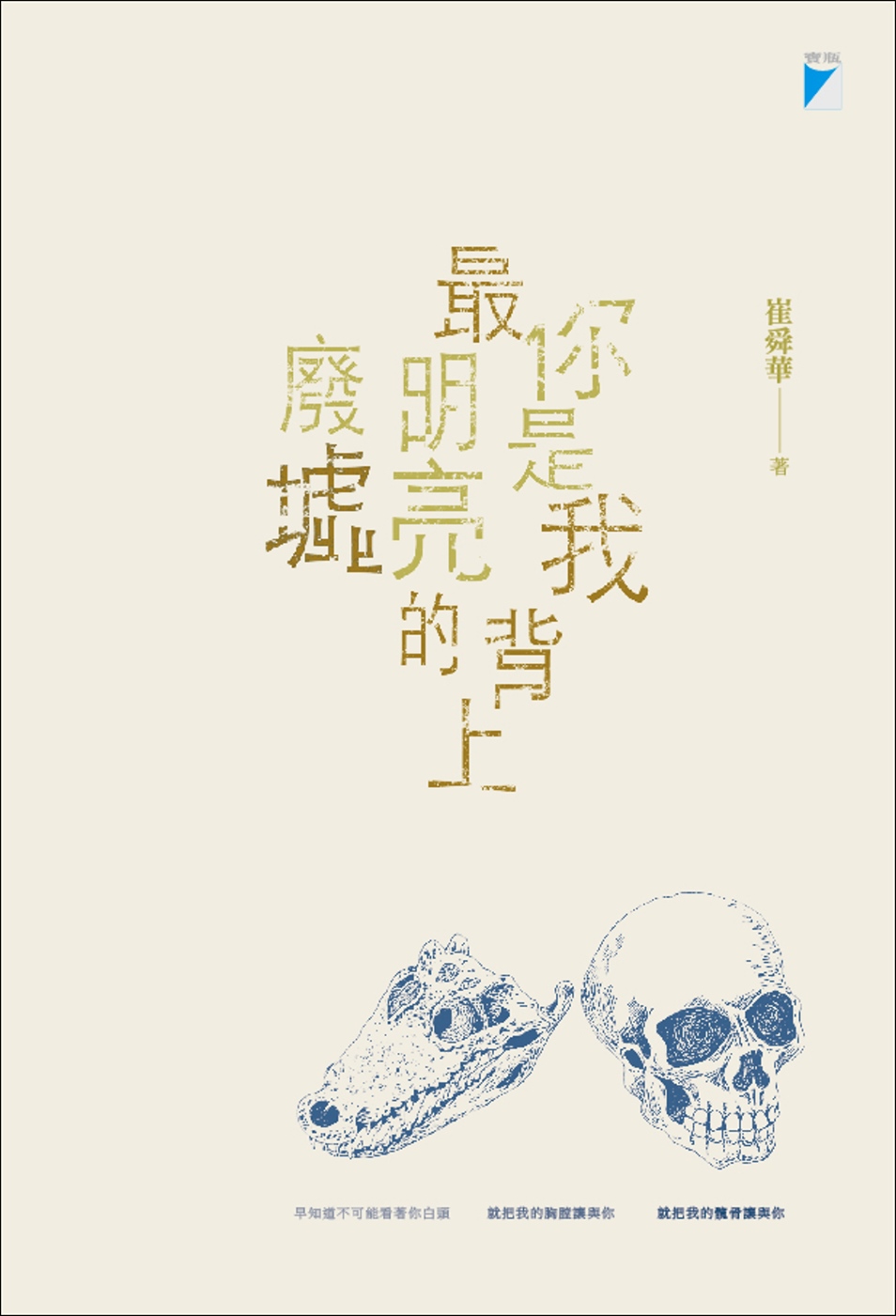

繼《波麗露》之後,崔舜華集結自2013年以來的作品,帶來第二本詩集《你是我背上最明亮的廢墟》。扉頁題字寫著「獻給蔡琳森」,讓這本詩集看來像是一疊厚厚的情書,崔舜華解釋,「待在家裡寫作的生活很侷限,就把影響我最大的人事物放進裡面,很大部分都跟另一半有關。我不會把它定義成情詩或敘事詩,更像是長詩,每個人可以拆解成不同的形式讀完。」扉頁的題字來自蔡琳森隨口的玩笑,崔舜華覺得這點子不錯,就做了。「蔡琳森不一定是個男人,可以當成白先勇的『尹雪艷』,做為一個符號去解讀。」

距離上一本詩集出版不到一年就推出第二本,在別人眼裡,她是速度極快的書寫者,甚至可以在等候會議的期間,迅速落筆完成一首詩。「像是走路,那時間我走得比較快,每個階段有不同的現實條件、心理狀況、感情狀態、健康條件,我覺得這是運氣。」崔舜華說,「這兩年認識比較多寫作者之後,就會發現每個人都有各自的方法,有人很細究,速度很慢,反覆修改,有人就以直覺性的方式,我覺得是每個人的性格跟容器形狀的問題。對我來說,剛好我很情緒化,很主觀,就以這樣的方式去寫。有的人是用凝的,有的人是用流的。但要等狀態對,有力氣的時候才可以辦到。」

經歷了在家裡專心接案寫作的一年,崔舜華最近踏上辦公室生活,成為文學雜誌的新手編輯,在固定的上班時間中,每隔一兩個小時,她就必須下樓抽菸。她非常害怕的傍晚時刻,在辦公室中似乎較不顯著,恐慌感才沒有獨處時強烈。「五點到七點的天色,城市的聲音,空氣的味道都非常令人沮喪,我沒辦法形容,但每個人都有自己害怕的時刻。那會反映很幽微的心理狀態,我可能一輩子都沒辦法陳述它,就一直懷抱那個恐懼。」她補充,「我不想把自己關在斗室裡,跟現實脫節,安穩終身。這沒有發生,但我很怕變成那樣。有的人整天喊辛苦,其實過得很悠閒,我看不起那些不懂真正辛苦的人。比起一帆風順的作家,我喜歡比較潦倒的人,例如卡夫卡,或是費茲傑羅。」

在動蕩不安的現實中,尋找讓自己平衡的方式,如同她喜歡的寫詩時刻,需要在路邊,需要獨自一人抽著菸,雖然只有自己,但身邊都是行人,不至於感覺太孤獨。她會將想到的句子記在手機,或是跟別人借張紙,回家再繼續整理。比起在家裡或是跟朋友在一起,眾人中的孤身一人,是她尋找到的,比較適合寫詩的時候。

崔舜華喜歡物質性的東西,植物、動物、顏色,喜歡用有顏色的意象帶出某些氣氛,或者是日語、法語等異國語言。「我比較膚淺。語言漂亮、節奏漂亮,我就會放進去,還有念起來的聲音。」她喜歡零雨、夏宇、海子,自認受夏宇影響很深,「夏宇的『馬戲團』,零雨的『火車』,海子的『大海』,這些字眼都是一種壟斷性的意象,其他人做得不夠好,所以沒被記住。意象跟詞彙都不是單一的,跟語境、口氣都有關,他們組合起來做得很好,但我也試圖放一些自己的詞彙進去,或許還不夠成熟,希望可以更鮮明。」

接下來,崔舜華想寫散文,嘗試另一種敘事方式,可能不出詩集了,或者要很久很久之後了。比起寫詩,她覺得要花更多時間去做能做的事,以及該做的事。那目前重要的事情是什麼呢?「跟老公好好相處,把工作做好,減肥,打掃家裡,過更好的生活。」崔舜華說。

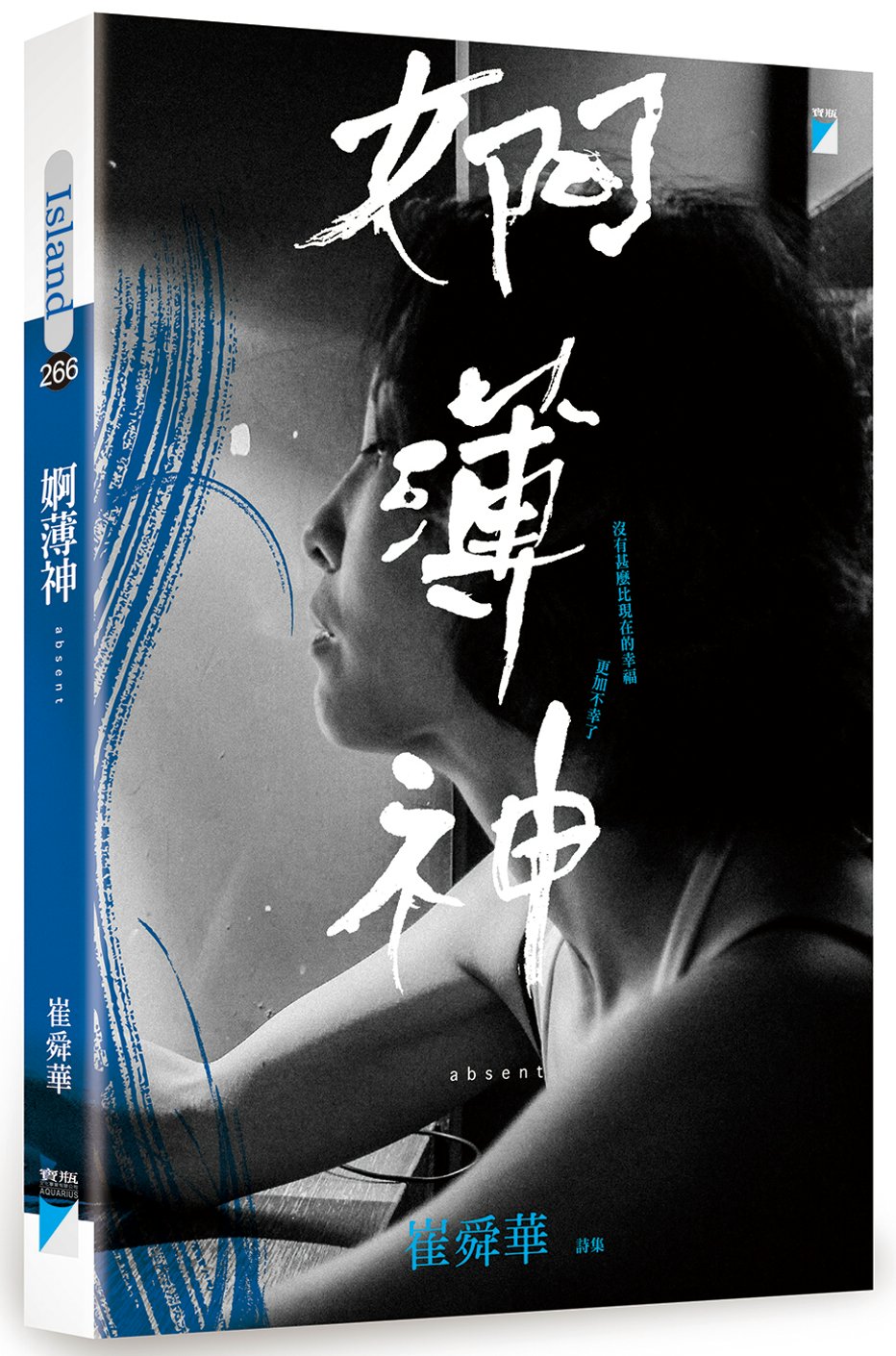

崔舜華作品

回文章列表