陳思宏自2004年移居柏林迄今,將屆十年。柏林興革最劇烈的時機已經過了,1989年柏林圍牆倒塌至新世紀之交,整座城市宛若衝破圍籬的小獸,風風火火,既動盪又交融。近年,柏林最顯著的變遷莫過「仕紳化」(gentrification),房價攀升、房租調漲,東西柏林界線趨於模糊,隨著新建物的迸生,原先流於剛硬的城市線條亦漸次軟化,有了柔和的面目。「柏林有趣的地方在於,它還未完成,一直在逗號的狀態。」陳思宏說。

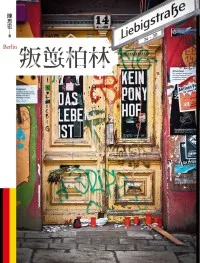

繼《叛逆柏林》之後,陳思宏再度提筆寫下《柏林繼續叛逆:寫給自由》,招引他城的身世,為島嶼闢一扇窗。聊起柏林種種,陳思宏依然熱切不已。如今會以柏林人自居了嗎?只見他眼露淘氣,說道:「我很喜歡扮演外國人的角色,因為我發現,假裝是外國人,就可以捉弄人一下。某些狀態下,我會假裝一句德文都不會講,讓對方抓狂。」

「我不知道什麼叫『柏林人』,我現在的確把柏林當家,當然台灣也是我的家,但家可以是複數。我是柏林人,同時也不是柏林人。」陳思宏定居柏林、擁有外國人的居留簽證,在那邊工作、繳稅,吃當地食物,然而,他持有的是中華民國護照,不具投票權,很多時候是從一個外來者的身分去看整個城市和國家。「在柏林剛好取得一個平衡,有時並未完全涉入這個城市,因為是個外來者,同時又可以觀察這個都市,這個平衡我很喜歡。」

事實上,這些年許多嚮往柏林自由氣息的人相繼湧入,城市裡充斥著外國人,不足為奇,但較之德國人,外國人畢竟是少數,而「少數者」,正是教陳思宏喜歡的身分。從小,陳思宏便意識到,老師多半討厭群體中的特立獨行者,而他,經常就是那個劣品。其實他也沒幹什麼驚天動地之事,所謂的不合群,無非就是喜歡寫作。「人人都跟你說,未來是很光明的,只要你做某某事情,就會成為大家的一份子,我一直很懼怕這件事。」當眾人一心朝光明偉大的方向去,他卻選擇走向邊緣,甘願成為少數。

陳思宏自述,表面上,身為自由工作者的他在柏林寫作、演戲、採訪、翻譯,可實際上,他根本在密謀並且實行叛逆。禁不住問他,從小就是叛逆的人嗎?「是。」他回答得斬釘截鐵。「小時候你跟人家說你要寫文學,這叛不叛逆?跟家人說要去讀戲劇,這叛不叛逆?我在求學當中就有一些抵抗的動作,都是為了投入我熱愛的事情,在柏林我就可以大方地從事我的反骨與叛逆。」

據陳思宏觀察,柏林雖貴為德國首都,但政府財政赤字居高不下,失業率嚴重,就經濟層面而言並不光鮮。「儘管如此,就算你沒什麼錢,還是可以在這裡活得很有骨氣。相較之下,台北是一個比較崇富的城市。」無論在任何場合,當他提及自己是作家,總會得到真心崇敬的眼神,反而是擔任銀行業高階主管的朋友,羞於曝光真實身分,只因自覺自己彷彿是造成金融風暴的幫兇。

身為一個台灣囝仔,從溫順小島出發,抵達叛逆柏林,對陳思宏來說,「身體」成為一必然的衝擊。他笑著談起自己的桑拿浴初體驗。德國的桑拿浴不僅男女共用,且必須一絲不掛,坦誠相見。一開始,他不知此事,大白天到了健身房,見桑拿浴無人,樂得一人獨享,未料不久竟有兩個阿嬤走進,他腦中第一個浮現的念頭是:「完了,我走錯了!」這時,只見阿嬤將浴袍一甩,赤條條地在他面前躺下,歡快地跟他攀談起來。不過幾秒鐘的光景,他的腦筋翻了好幾轉,心想,既然尖叫未起、警鈴未響,看來他的存在是合理的,但,怎麼可能?

認知到這件事後,他開始覺得好玩了。夏天去到湖畔,裸泳者大有人在,何其自然,絲毫不帶性的含義。「對我來講,終於拋開從小到大對身體的束縛,在那邊進行了小小的叛逆。」他鼓勵有機會造訪德國的朋友務必要嘗試,才會發現原來我們的身體同樣平等、自由,可以看到大家自然而從容的態度,不會有多餘的眼光在你身上暫留停棲,因為這是他們從小到大皆如此實踐著的,自由身體文化。

德國直面歷史的堅決無畏態度,同樣給陳思宏帶來很大刺激。「在柏林,你很容易會撞進歷史,它就在這個地方,就在你的身邊。」牆拆了,邊界猶在;死亡已遠,傷痕猶存。「德國政府與人民花很大的力氣不斷地重提往事、重提歷史;可是我們的政府到現在還是有一個論調:那就是以前的事情,為什麼要再重提?重提只會重啓傷口。」

德方卻不這麼看待,他們一寸寸撥開歷史,不惜在城市精華地帶建置紀念碑,以各種饒富創意的方式舉辦紀念日,「每年柏林圍牆倒塌紀念日前後,電視上一直不斷出現很多紀錄片;去跟小朋友聊天會發現,在教育裡面,有很大一部分還是在講這件事情,告訴下一代,我們殺過六百萬以上的猶太裔。」受黨國教育長大的陳思宏認為,反觀台灣,二二八事件、白色恐怖等重大歷史,在課本上竟只是一語輕巧帶過。

「德國的轉型正義做得很徹底,有辦法透過司法正義,讓一個威權的社會轉型到一個民主的社會。」陳思宏說,「其實在面對台灣的傷痛時,其實有更多更有創意的選擇,而且這些創意的選擇很有可能會造成有效的和解,不是繼續往下挖鑿更大的傷口。」

〔陳思宏作品〕

回文章列表