談起每日的作息,夏曼.藍波安說:「要從下午開始講。」他每天都會潛水,可以感受到潮水的不同,直到現在,潛水十五六米對他來說都沒有問題。「下午打魚,天黑之前回來,會在海裡把自己弄得很累,晚上吃飯。大概八九點就睡了,凌晨三點多起床,開始閱讀寫作,一路寫到天亮,情緒穩定的話會寫到九點十點。」於是他更新臉書的時間常在凌晨兩三點,會分享伐木、造船、漁獲或是貓咪等生活點滴,「大家以為我還沒睡,其實是剛起來。」

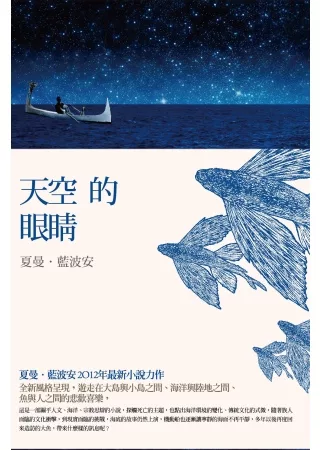

小說名稱《天空的眼睛》在達悟族語是「星星」的意思,從蘭嶼人的觀點來看,星星是人們靈魂的住所。書中描述一名資深漁夫的生活,描述部落、孫兒,以及他多次在海中遇見的大魚。宣傳文案形容是「蘭嶼版的《老人與海》」,提起這點,夏曼.藍波安開玩笑說:「從我的觀點來說,《老人與海》裡的老人是比較次等的漁夫,八十幾天都釣不到魚!那是海明威書寫的格式,他要營造一個悲慘的漁夫。透過老漁夫把人的鬥志顯現出來。」而從現實的角度來說,從經驗豐富的老海人立場,「馬林魚被鯊魚吃不會剩下骨頭,只會剩下頭。鯊魚要咬是整個咬的。」

親近海洋的民族,對海和海中生物懷抱著更多溫暖的情感。夏曼.藍波安提起一個故事,在他小時候,父親們在夜間出海捕飛魚時,部落裡的小男孩們會在沙灘等待父親返航,「很多小孩子睡在船與船之間的空隙,在沙灘上挖一個洞就睡了。過去在這個沙灘上,每個孩子都有一個夢,夢要被實現,要看個人的興趣,或是走自討苦吃的路去尋找。」他說,「睡在彈簧床跟睡在沙灘,夢想會完全不一樣。」

「來台灣唸書,是小時候魔幻虛無、又好像可以抓到的夢想。」他回想民國69年考上大學的時候,報名人口是12萬多,錄取人數只有兩萬多人。但是部落裡沒有為他慶祝,反而覺得考上大學有什麼用,「我要求自己跨過,跨過去大學門檻才能得到知識基礎。畢業之後,從漢人式的學校教育,回到家接受另一種傳統的生存法則教育,構成我現在書寫的核心。」

他划著自己造的船,在海上旅行、過夜。有人勸他換成電動船,但他始終認為,「划平板船可以享受在海裡的心情。」而另一個原因是,「以現在經濟的觀點來看,我的存款簿一直處在貧窮的核心。還沒有脫離貧窮,也不能買電動船。」前往沒有紅綠燈的大海,夜晚的海面反映出星空,在那樣的時刻,更能夠感覺到船的靈魂。

「我的書不見得能被每個人看得懂,也不見得能夠進入我的書寫,因為我的書跟你成長的環境幾乎一點關係都沒有。建立的文字跟文體結構,也不是讀者在成長的過程中接觸過的。」夏曼.藍波安舉例,在城市生活的人很少在海裡游泳,人們比較習慣游泳池。

「我把活的海洋轉換成一本書,但是游泳池很難變成活的海。而這本書基本上是寫野性的海洋。」達悟族的語言是聲音的語言,無法轉換成文字,「雖然我漢語不是很好,但我很努力經營自己的文學創作,畢竟在台灣或是全世界來說,能夠在海裡面,又有自己文化的生產技能,又跑到都會,又有基本的知識來說,很少像我這樣子的人。」

如果要選擇敘述的對象,他比較喜歡寫邊緣人,也許年屆中年、也許才二三十歲,會是一些不敢正眼看別人的人,總是自卑,夏曼.藍波安試圖跟這些人對話,觀察他們的心理狀態、跟社會的關係,「他們都屬於貧窮的核心,但在大海裡面,他們就是真實的人。跑到陸地上,又會有被排擠的一面。這些人在台灣社會到處都有。」

《天空的眼睛》透過老漁夫的說故事,卻有一段魔幻優美的場景,深入大魚的內心和記憶。

「自己潛水、夜間釣魚,很多大的浪人鰺是釣不上來的,一下去線就斷掉。真的釣上來,嘴巴上都會有鉤子。」從蘭嶼人的角度,他很喜歡替魚說話,替魚表述心境也由於長久以來跟海洋的親密關係,在跟魚拉扯的過程中,可以感覺到魚的狀態,知道牠是不是累了。「我自己也遇過大的浪人鰺,但我沒辦法用魚槍去傷害牠,我知道牠是有靈魂的。」

作為文學的、海洋生活實踐者,以這樣的角度,接著他自己這麼說:「這也是我跟全世界所有其他作家的差異所在。」

〔夏曼.藍波安作品〕

回文章列表