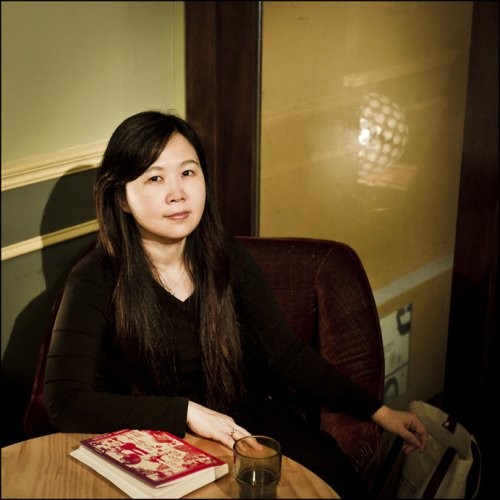

(攝影/陳昭旨)

千百年來,愛情,一直是最受矚目的焦點與重心。人們以各式各樣的形式,或詩,或歌,或畫,或影,不住頌詠傳唱關於愛情的一切。在21世紀,我們依舊過著牛郎織女的一期一會;身處東方島嶼,我們遙想著羅密歐與茱麗葉的遺憾淒美,愛情的力量足以穿越時空世代,消弭國界種族,引人欣羨感懷,是永不褪色的題目。

我們對古往今來東西南北或圓滿或離散的雙雙對對如數家珍,甚至連童話中「很久很久以前」到「從此過著幸福快樂的生活」,都成了我們日常習以為之的元素,與刻畫愛情夢想的起點。但,「為什麼我們會知道拿破崙跟約瑟芬的故事,講到自己生活的台灣這塊土地,卻連一對人名都講不出來。你不覺得這很詭異嗎?」

這是永樂座老闆娘、同時也是《花轎、牛車、偉士牌:台灣愛情四百年》作者石芳瑜,談到關於此書寫作動機的反問。

最好的時光

最好的時光

為了多瞭解這段愛情故事的梗概,石芳瑜一頭栽進了龐雜的歷史文獻裡。大學時就讀圖書館學系的她,在此做了最好的學以致用,鎮日悠遊在資料之海;故事愈看愈多,想望也日漸膨大,她企圖再進一步彙整出不同時代人們的戀愛模樣,揉捻一整條台灣島羅曼史的絲線,以愛情的角度切入,剖出台灣史的感性面。

於是她在國立中央圖書館臺灣分館浸了兩年,從16、17世紀的大航海時代開始,敘寫荷蘭人與平埔族在福爾摩沙交會的異族之戀,穿過台島開發的黑潮時代與太陽旗飄揚下的浮生情愛,及至國民政府來台後交織起省籍鄉愁的難言情感,一路往下到當今外籍新娘、大陸配偶、不婚熟女、敗犬、一蕊花等等的多元世界。石芳瑜以一對對愛侶為主角,鋪陳出他們的相逢與別離,浪漫與堅貞。而她著眼的對象也不限名人百姓,只要足以反映時代議題特色者,都是她的關注。「愛情其實包含性與欲望,所以不分身分貴賤,應該都要周全。我也不能只把十幾二十個人塞進書裡,而是要能從他們的遭遇中,看出時代的轉折,才有意義。」石芳瑜說。

寫著別人的愛情,同樣也因著他們的迂迴而感傷。石芳瑜詠歎王香禪的美麗淒涼,為著白色恐怖受難者鍾浩東與蔣碧玉的處境不捨傷悲。「除了馬階跟張聰明,裡面沒有一對最後過著幸福快樂的日子。有的太早過世,有的不能結合,好像都很慘,但這也是一種情感的方式。」四百年的台灣愛情故事看下來,石芳瑜覺得,愛情這種事,終究還是「因人而異,真愛難尋」。

「很多事情是大環境的不得已。能遇到什麼樣的人、能談一場什麼樣的戀愛,跟時代的限制還是有很大的關連。」清朝有著貞節牌坊的約制,原住民自由的母系社會,及至現代又有人崇尚開放性關係,就連現今主流的一夫一妻制,也只占人類歷史的一小篇幅,隨時都有轉易的可能。「愛情真的沒有答案,旁人也不用去判斷別人是不是愛、道德與否,那都是別人家的事。有愛情當然使人生美好,但也讓人生痛苦。只是遇不到的還是遇不到,一大堆的還是一大堆,這就不管什麼時候都一樣了。」話語至此,石芳瑜自己忍不住笑了起來。

關於台灣愛情相關議題的歷史書寫,前有陳昭如的《福爾摩沙.愛情書》與陳柔縉的《囍事台灣》,石芳瑜說她當然不是第一人,也不會是最後一人。她期待未來能有更多女性書寫者加入,「女性書寫歷史的方式跟角度,與男性應該不太一樣。或許女性會比較注重小事,但小事往往可以看到更多東西。」女性書寫者不以長篇大論為題,也不講大道理,而是以一種柔情縝密的方式,娓娓道出時代專屬的情狀,「你就會知道原來有些事物、有些東西這麼迷人,它們各有各的故事,在那個時候是那個樣子。」於是從中撿拾出一塊相形柔軟的印記,拼入時代的輿圖中,期冀使島嶼的歷史輪廓,更形完整。

回文章列表