上次在OKAPI提及,王禎和小說《玫瑰玫瑰我愛你》畫出男妓與妓女一起服務美軍的願景,妓女戶老闆們打過如意算盤:妓女要「全職」付出;妓男只要叫自家子弟「兼職」就好。

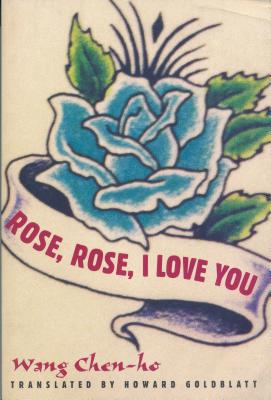

但任何投資都有風險。《玫瑰玫瑰我愛你》一再強調:台女賣春給美軍的一大風險,就是感染梅毒──當時俗稱為「越南玫瑰」。英文版《玫瑰玫瑰我愛你》封面的(在美國大兵身上的)玫瑰刺青就充滿暗示。《玫瑰玫瑰我愛你》也寫出「搞『黒摸』」(HOMO)的風險:愛滋。小說敘事者用置身事外的口吻,在括號之中說:(這時候誰也不知道美國男性同性戀會患一種恐怖病症AIDS… 後天免疫不足症候群,這病嚇得連殯儀館的人員都不肯替罹患此症而喪生的人收埋屍體。……)

這幾句話充滿歧視、偏見、恐懼:事實上,愛滋不是美國人才會得;感染者包括異性戀;很多同性戀並不會感染。

1984年出版的《玫》必需「脈絡化/歷史化」來看。有幾個指標可以參考:

- 《玫瑰玫瑰我愛你》早於台灣本地愛滋個案出現之前:台灣在1984年12月首次發現愛滋病個案(外籍過境旅客),在1986年首次發現台灣人案例。

- 《玫瑰玫瑰我愛你》早於國際媒體大肆渲染第一個愛滋名人之前:洛赫遜(Rock Hudson)直到1985年才公然承認他感染。

- 《玫瑰玫瑰我愛你》比蘇珊‧桑塔格的《愛滋及隱喻》(1989)早了五年(中文版收錄在《疾病與隱喻》中)。

按:Rock Hudson為一代性感帥氣偶像明星,他在超過十部作品裡,

都被導演安排各樣與劇情有關或無關的跳舞橋段。

都被導演安排各樣與劇情有關或無關的跳舞橋段。

《玫瑰玫瑰我愛你》對於多種疾病保持高度警覺,可能跟小說家長期出入醫院的經驗有關(他因罹患鼻咽癌而過世)。《玫瑰玫瑰我愛你》早先一步寫了愛滋,難免也就承襲了(或,開創了?)當時社會對於愛滋的錯誤認知。汪其楣的《海洋心情》也回憶了台灣愛滋感染者在20年前如何被粗魯對待:「二十幾年前,病人被家庭和醫護人員丟著不管的情形還相當『正常』」。《海洋心情》初發表於1992年,在1994年結集初版,2011年新版現身;在今日社會依然誤解愛滋的情況下,《海洋心情》還是具有極大教育意義。

《玫瑰玫瑰我愛你》將異性戀的性交易視為主菜、將同性戀視為加點的配菜;《玫瑰玫瑰我愛你》因為時代氛圍而將男同性戀等同愛滋──然而,或許不算是同志文學的《玫瑰玫瑰我愛你》,大致上卻是文學描寫男同性戀的里程碑。從創作生涯來看,從《嫁妝一牛車》寫到《美人圖》再寫到《玫瑰玫瑰我愛你》,小說家已經確立寫喜劇小說的決心;以《玫瑰玫瑰我愛你》全書格局來看,書中喜劇王牌主要有三:

- 「多語並置」(中英日台語交錯),

- 「聖俗並置」(如,以愛國之名,在教堂開設妓女訓練營),

- 「同異並置」(男同性戀跟異性戀相提並論)。

這三種「並置」的突兀感除了達致喜劇感,也挖苦了「笑貧不笑娼」的台灣社會:既然妓女可以帶來利潤,所以妓女就被正當化了,神俗並置也就無妨;既然陪酒男和陪酒女一樣可以賺錢,所以男妓也被正當化了,同異並置也樂觀其成;多語並置看起來跟金錢無關,但書中台灣人是為了賺外國人錢才努力練習外國話,書中不同出身(不同階級)的角色在協商利潤的時候就祭出台語國語PK賽──要不是為了作生意,大家才不必在語言之間大風吹。

「多語並置」和「聖俗並置」在其他台灣作家筆下並不少見,但是「異同並置」卻是王禎和(與極少數其他作家)的招牌菜。雖然《玫瑰玫瑰我愛你》描寫男男的情節情境少於男女的情節情境,但書中男人意淫男人(以及女人意淫男人)的力道比男人意淫女人還來得強勁──如,惲醫師大叔調戲裸男的情境(細節來日再說),遠比書中男女調情畫面來得火辣。小說家興致勃勃刻畫男同性戀的刺激與趣味,根本沒時間(也沒興趣)提及同性戀的孤獨與悲情──他跟絕大多數呈現同性戀的作家不同。

剛才「笑貧不笑娼」一語,其實有誤導之嫌。<小林在台北>顯然「笑娼不笑貧」;但,到了《玫瑰玫瑰我愛你》,小說家「不笑貧也不笑娼」。《玫瑰玫瑰我愛你》幾乎不曾批評貶抑任何妓女(可能小說家體認到貧和娼互為表裡),也沒有對男同性戀表示價值判斷(提及AIDS的那幾句話例外)。《玫瑰玫瑰我愛你》對性事、性交易、與性偏好的持平態度,堪稱台灣文學一絕。

回文章列表