看完這本書第三次我出院即將屆滿一年,我必須強迫症般地在兩天之內看三次,因為每看一次就遺落一些細節,再看一次又撿拾起一些,第四次我看見作者詹姆士.羅茲(James Rhodes)所說的「空檔年」(Gap Year):意思是你或許可以暫時以酒精、香菸和性麻醉自己,但過往那隻怪獸某日會回頭吞噬你,你眼前一黑,啪,一切噩夢將用你再也無法招架的形式歸來,纏繞甚或將你擊倒在地。

沒有人可以解釋,那姑且被稱作「不明原因自發性腦膜炎」的病毒是在何時悄悄進駐我腦內滋長的,最末醫師團隊只得試著冒險讓大腦關機21天消滅它;正如不是所有人都如同詹姆士.羅茲那樣幸運,得以在此生經歷他口中的那個「黛安娜時刻」(Diana Moment,指發生的事情永生難忘,且重大影響一生),並藉其光芒暫使自我目盲,誰知道呢?我這麼說實在不甚公平,畢竟絕大多數的我們都無能想像僅僅5歲的孩童,無助地被巨大的暴力和不對等關係壓榨。或許正是那疼痛無人可訴的創傷,逼迫了渺小的人類啓動極其神秘的防禦機制,為了存活,無數次我們嘗試伸手拉住那根浮木,而身處在闇黑洞穴的詹姆士.羅茲抓住了。

不只是巴哈,蕭邦、舒伯特、拉威爾、拉赫曼尼諾夫,他的創傷與那些當時或許看來窮困潦倒的作曲家,在那「黛安娜時刻」裡奇蹟似地相連,由此我們看見一個痛恨界限的詹姆士.羅茲,因為知道那些所謂的「大師」在他們的年代是如何被這無情而醜惡的世界遺棄,而更瞭解如何由外而內層層剝開事物的真相、直指音韻脈動的核心。他表示絕不做降格以求的演出,但若演奏會有尚未售完的門票就該盡數送出:「為什麼不給一些人機會,讓他們晚上能聽一場免費音樂會呢?……盡量把它彈好,談一談音樂,衣服以舒服最重要,不要再遵循1930年代的規矩,讓觀眾把飲料帶進來,盡可能把光線調暗。讓人可以融入其中,氣氛私密舒適,心神激盪,又能長見識。別再管什麼規矩了,你覺得怎麼做是對的,就怎麼做。」

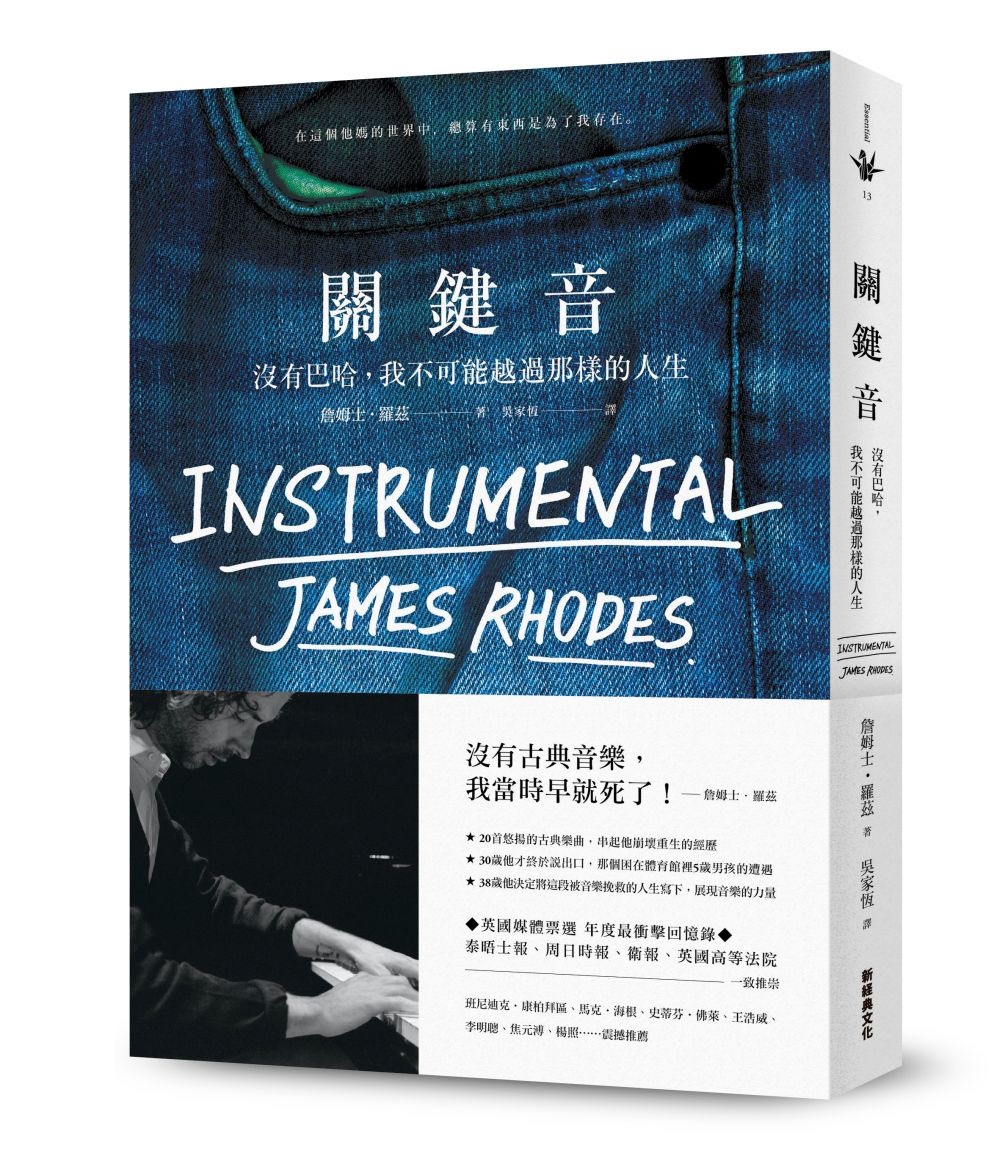

英國鋼琴家James Rhodes(圖/James Rhodes官網)

英國鋼琴家James Rhodes(圖/James Rhodes官網)

除卻坦率描述自己年少時代如何為性侵事件所苦,他花去幾乎一整個章節解釋自己如何與音樂美妙相遇,以及後來他所明白的、所謂「古典音樂」如何使自己陷入現今的泥沼。尤其是英國現在的古典音樂產業,意味著正派、菁英、上流階級;糾葛的是,它也代表著古怪、陳腐與自我封閉。他用幽默自嘲的語氣描述,他所愛慕的作曲家若是眼見今日音樂會的票價與觀眾,把他們的音樂用這種做作的方式呈現,一定會全數吐血。「每個最好的點子最初看起來都像是某種褻瀆。」正因為如此,詹姆士.羅茲決定在演奏會上與聽眾剖心交談,架設攝影機和巨型螢幕,讓購買低廉票價的聽眾也可清楚看見他在台上的演出,他提及自己小時候看過顧爾德(Glenn Gould)對著琴鍵吟唱、伯恩斯坦(Leonard Bernstein)指揮前後在舞台上和聽眾交流談話,「我終於在做自己夢寐以求的事了。我這輩子還沒感覺這麼滿足過。」他期待的就是這樣將他對音樂的熱望,毫無保留地、以更有創造力的方式傳達給台下的聽眾。

但弔詭的是,真正的「打破界限」是不存在、是虛無的,唯有界限的存在,我們的存在才真正被自己與他人賦予意義。當詹姆士.羅茲提及他要「打破界限」,並不就此代表他莽撞未經思索,不受拘束也不表示拙於鍛鍊技藝,你所真正需要的並非正規訓練,也不是畫地自限,在極其深沉的痛苦之下,音樂成為「高」於他「自我」與「肉體」的存在與趨力──那原已枯萎破落如一尊傀儡的鋼琴家,就這樣被絲絲牽起,一點一點地起身、站好、走到琴前坐下,然後他開始彈。我們會聽見線喀拉喀拉斷落的聲音,而奇蹟似地,那尊傀儡就算沒有線拉著,在舞台上舞動旋轉,竟也不會頹然掉落。

閱讀這本書之前,我費了很大一番功夫,試圖放下這是本「音樂如何改變一位幼童時期遭受性侵的鋼琴家的一生」此般獵奇的成見,想像自己僅僅是在閱讀一位與我幾乎同年的青年鋼琴家的自傳。他如此坦誠,從前十頁就開始讓我沒有辦法停下來地接下去讀,我意識到自己所經歷的、所恍惚的、所遺落的那些被稱之為「自我」的東西,很可能要花去遠比我想像更長久的氣力才得以挽回。

過去至少十年間的記憶仿若剪接失敗的底片,或閃現或過曝,沒有記日記習慣的我本著一種自暴自棄的心情,對過去的人生已無能為力,大量的藥物使我感覺自己是一具漂流在水上的消氣人偶。而我們已經擁有太多明亮空洞的勵志書籍,我很慶幸自己在此時不遲不早看見了,看見這世界仍存在真實的肉體,如許艱難嘗試著挖掘真實的內在心靈。

James Rhodes在TED談音樂如何拯救了他

羅浥薇薇

八○年代出生。台灣苗栗人、左營長大。

現職為幼兒電視轉播與保育員、不自由創作者,未來不詳。 著有小說《騎士》。

回文章列表