文╱陳柏谷 (典藏藝術家庭出版事業部)

一本科幻小說的封面要如何設計?是否出現宇宙?怪物?飛行器?這一次,以上皆非,因為王大閎這本小說在書的一開始就開宗明義地說了這句話:「讀者在本書中不會找到任何離奇的策劃、陰謀、屠殺、外星怪人或星際戰爭。」甚至還說:「作者希望提供的乃是喜悅,如春風一般吹化罪惡的瘴氣和恐怖主義的威脅,一束增加身、心、靈歡欣的生命之花。」

如此反常的表白此書風向,這已不是一般的科幻小說,王大閎也無意在傳統的邏輯裡尋求創作的成果。因此,這樣的文學作品在設計起來,似乎就需要一些跳脫慣性的邏輯,而得回到本質裡尋找設計的元素。

《幻城》原是由英文(二十世紀早期英文)寫就,且一次出版兩個語版(中文版與英文原文版),加上王大閎本身就有設計一款封面(原文寫作當初),設計上就必須一次考量兩個版本的封面、作者的封面,這三者如何既分離又融合!因為要出中文版,就得有原文,但也是因為出版了中文版,也才讓原文著作同時出版成為可能,兩者相互牽連,似是一種命定的緣分。

設計者王志弘在過去已經設計過王大閎的幾本書,但是這一本書特別的不同,一來,這是王大閎的完全創作;二來,這是一本小說,本身蘊藏了文學的含量。所以,設計者也得從作品中去尋找一些核心元素。

在《幻城》裡,有個兩面一體的東西,總是不斷的被提到,除了人類文明、政治、文化各領域的遺失與尋得之外,就是無限而廣袤的「空間」,完全黑暗、無邊無際的宇宙,空洞的黑,以及伴隨而來的「無聊感」,是書中令人印象深刻的連帶議題。

至於空間如何表現?先說中文版,設計者直接把書封視為無限延伸的宇宙,選用義大利進口黑色美術紙,無需再透過印刷,就是本質的黑。因為印刷的黑與質感的黑,代表了不同的意義與層次。這個做法,是設計者的堅持,也是認同作者不論是建築或是其他,在創作理念上的實踐方式——盡可能善用材料本身的質地。

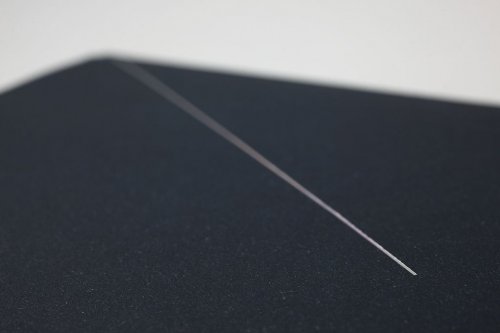

有了宇宙之後,那麼航行的人呢?該如何用最簡約又典雅的方式表現書中人物的旅程?設計者在書封右上角往左下方拉出一條雷射箔的燙線。而這條線的角度,並非只是斜線,而是依照對角線的角度畫出,選擇對角線,則是因為在四方平面中,這條線是最遠的距離,對應著書中人物踏上的漫漫旅程。

至於線條為什麼選擇燙雷射箔,一是因為當我們拿著書上下左右移動,泛出的色彩也會跟著變,追求的是一種跟著視角移動而變化的象徵與效果。其次,這條不斷變化的七彩光澤,多少讓人聯想到太空船外殼的金屬質感與飛行時的熱能,在宇宙中航行,披著千變萬化的絢麗外衣而前進著。

不過,這一條線只到達書腰的上緣,拿開書腰後會發現這條線並沒有走完,這個停頓點有兩個意義,一個是呼應了這本小說,依照作者本人的意思,書並沒有寫完,即便已經寫了60年。第二,故事中的主角仍在太空中旅行著,朝著不知去向與終點的旅程,也仍未完結,這條泛著虹光的雷射箔線,就如同主角們所搭乘的太空船,在黑空中獨自飛航,這就是設計者設定的「飛行的軌跡」。

去除掉書衣,書就只剩下一個印著「PHANTASMAGORIA」字樣的內封,書背與封底什麼都沒有,貫徹設計者要在書的本質上保持一種「無聲」的狀態。不過,總是要有一些基本配備,作者、譯者、條碼等資訊,就分別交由書衣與書腰來負擔。

接下來,談談英文版《PHANTASMAGORIA》的設計。從一開始的討論中就是朝向「原(手)稿重現」的方向。

對於這個方向,我認為設計者是持續地在追求一個「極度擬真」的狀態,似乎想要回歸一個情狀,想像半世紀以前,作者坐在打字機前,把到處收集來的零散紙張,回收的廣告頁、便條紙等等,只要小於A4尺寸,大小不一也沒關係的一張張塞進打字機的送紙匣裡。打好推出紙匣的文章,再親手一一修改、刪畫、註解、記號。這些紀錄,都原始的保留在原文手稿中。

如果要讓這些因為「作業」而產生的痕跡,要完整地保留下來,那麼,所有因為出版編輯而會產生的各種加工,就會顯得多餘。因之,目錄、頁碼、甚至任何其他的工具性、閱讀性需求之調整,全部都不要,一切為求「還原」。

結果就是,像設計者所說的:「我沒有希望它像是一本書,應該說我想要它像一疊紙!」這句話可以說是英文版的設計總概念。所以,不太像書,但是要能夠翻閱,用糊頭去保持書頁的位置不致順序亂掉(畢竟這個書頁的順序是有按照整理後,可讀的章節來排序的),而且又能完全攤平,彷彿當初打字時的一疊疊稿紙。

同時,把每一張尺寸不一的手稿都做成圖片掃印在A4紙張裡,以最大的共同尺寸,保留每一頁獨特的來源、字樣、破損不一的邊緣,並且向內側向下對齊,如果閱讀時脫落了,整疊的原稿仍舊能夠上下左右拍拍敲敲,又成為一疊完整的書稿。

至於原始設計的封面,設計者並不認為直接使用是個好辦法。所以,在整體概念上必須找到一個能夠讓「新包裝」與「舊封面」融合在一起的作法,考量有三個方 向;第一,重作的原稿可能會因為多次翻閱而逐漸脫落,所以需要一個保護。第二,中文版已經有一個封面,與原文版如何有所連結?第三,原文版既有設計好的封 面,才是這些手稿的正式封面,那麼新封面就不是封面,應該比較接近「包裝」的角色。

最後,設計者選用日本竹尾氣包紙做了一個白色的簡易紙盒,在這個紙盒的封面壓了一條跟中文版雷射箔一樣角度的溝痕,書背也打凹書名、作者名。盒子的背面,也是打凹的版權說明字樣,沒有用到任何油墨。遠遠看來,就像一塊白色的板子,無聲無息,除了表面上的「刻痕」之外,沒有任何訊息,這個狀態,王志弘給了一個註腳:「化石,而且是因為中文版,才出土!」

這樣之餘,還不夠,他請印刷廠找來了真空包裝機,把原稿包得緊緊的白色紙盒,送進真空包裝的塑膠套中,彷彿一一將手稿裡的時空,全部封鎖在這個包裝套中,不僅是物質,回憶也是,如同對應了本書的內容有一大半正是主角前生回憶的溯往記錄。

封包之後的原文版,開封過程會產生另外一種體驗,撕開的同時,因為空氣瞬間跑入原本壓縮得緊緊的紙盒、紙張,自然而然發出嘶───的聲音兩三秒鐘,彷彿,這些文件的生命力,在空氣的注入之後,活了起來。或許是我多想,但確實也讓我想到太空梭的艙門打開時,往往也有種因為氣壓設備而產生的嘶───的聲音。

以上是王大閎《幻城》《PHANTASMAGORIA》兩本書的設計概念,內容主要來自於與王志弘先生在合作編輯與設計這兩本書時,這幾個月內所得到的資訊與經歷,在這裡與各位讀者分享。

回文章列表