文/時報出版文學線 鄭雅菁

《我們一無所有》中,如此形容「我們」這一世代的人──整個社會歷經過恐怖年代的種種,曾經有過的生命平白消逝,歷史紀錄卻付之闕如。「我們」的過去被銷毀,未來被剝奪,一無所有:

我們每個人都走過同樣的傷心路,這已經成為我們這個世代的標誌。他們的死令我們蒼老,好像他們無福消受的年歲已加進我們自己年歲之中,好像我們背負著自己生命中的失望之餘,還得承擔他們始終不曾面對的挫折,因此,即使房門緊閉,沒有人聽得見、沒有人看得見,我們依然不是獨自一人,我們依然背負著「我們」。

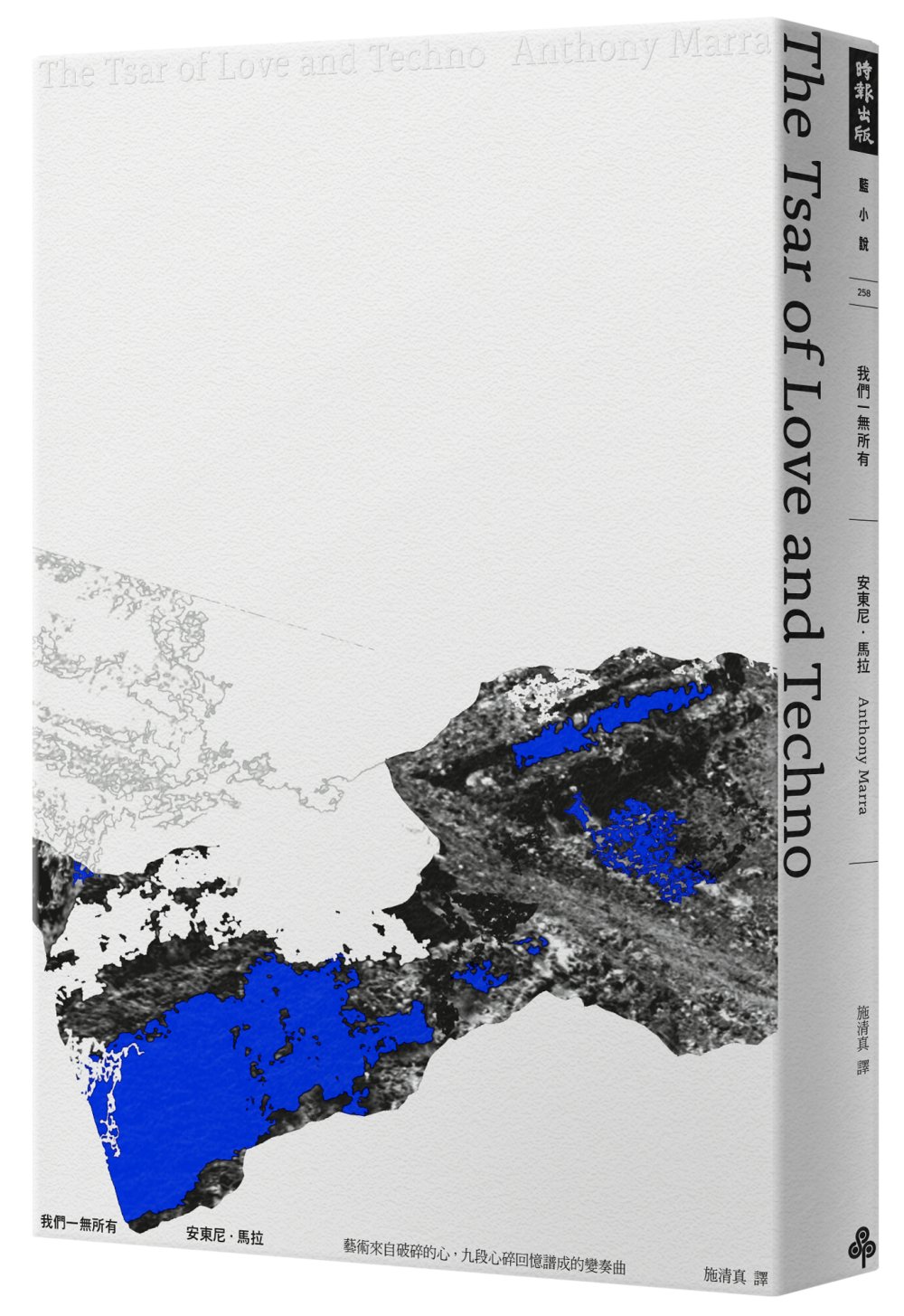

來自美國的新銳作家安東尼‧馬拉,繞了地球一大圈,將小說場景設定在俄羅斯和車臣──一個失落的國度,在蘇維埃恐怖政權下,一片社會主義的廢墟上,一群肯定生活卻也被生活輾壓的小人物們,他們的愛、家庭、夢想,硬生生被奪去、粉碎,擲入一片虛無。即便改革開放時代到來,自由生活對這群「共產主義的孩子」而言,仍不是救贖,反而換來更動盪不安的生存環境。

馬拉筆下的故事,在地理意義上彷彿遙遠,在歷史意義上卻和我們是如此貼近。對於台灣的讀者來說,這樣一段過往傷心路,想必不陌生。我們也在同樣的苦痛歷史裡掙扎過,至今仍在尋找解脫,呼求集體記憶的修復跟轉型正義的實踐。

一本好看又震撼人心的小說,絕對無法迴避政治問題,卻不只侷限在提供一個政治的解答。安東尼‧馬拉在他的小說自序裡提到:「小說必須作為媒介,擔負述說事實之責。」於是,小說家提筆記下時代的真實,生命的真實。

馬拉將一幅畫、一張照片、一卷錄音帶……散落在全書九個篇章,跨越八十年時空流轉,畫、照片、錄音帶隨著人事變遷,在小說中反覆循環出現,串起故事主角們的愛與遺憾。這些物件試圖抵抗歲月消磨我們的記憶,為悲慘世代的人們留下存活過的證據。這一切成了藝術的真實。

不管是繪畫、文字、音樂……何種形式的藝術;不管是殿堂上或是市井間……何種品味光譜的藝術,最真實也最動人的,就在於創作者提起筆、開啟創造那一刻的起心動念。

小說裡,不成材的肖像畫家,把被政府逮捕的弟弟,畫入每一幅他審查的畫中,希望姪兒有朝一日能見到父親的臉。將赴戰場的士兵,身邊帶著一卷弟弟行前為他錄製的錄音帶,裡頭盡是思念和祝福。即便弟弟的祝福,最終無法實現。於是小說裡這些生命的碎片、心碎的痕跡,化成一個又一個不朽的紀錄,留下時間的真實。

小說家納博科夫曾說,「回憶是唯一真實的資產。」人世凡能被擁抱的美好都太脆弱,隨時都能被取走。唯有思念奪不走。一個世代又一個世代累積下的念念不忘,這些集體的思念將化為我們的資產,讓「我們」生生長流,憑藉著過去不至迷惘。

回文章列表