不曉得有多少人和我一樣,在看《魔法公主》時忍不住想,要是阿席達卡沒和小桑一起把神獸的頭還給祂,會是怎樣的結果?

另一個平行宇宙的事,我們永遠不會知道。

永遠不會知道,如果阿席達卡的村莊未遭受邪魔神攻擊,如孫梓評的〈惡日〉所寫:「又一種新的病被發明了。」使他遇見未知的詛咒,不得不離開家鄉,展開一場〈空旅行〉:遙遠的他方是否有破解的方法?不出發,就不會知道。

阿席達卡為了保護部落而受到詛咒,將隨著時間流逝而衰弱,最後死亡。他於是前往西方尋找解除詛咒的方法。

阿席達卡為了保護部落而受到詛咒,將隨著時間流逝而衰弱,最後死亡。他於是前往西方尋找解除詛咒的方法。

說起來阿席達卡在故事裡的角色是很不尋常的,像一陣風突然發生、介入了,瞬間占據所有立場。當人類以火藥侵略森林,森林的獸們奮起反擊,世界重組扭出巨大陣痛,偏偏山獸神仍持續不作聲,儘管〈神都知道我們的祕密〉——這個故事或可說是詩裡的其中兩行:「神在亞熱帶黑暗裡等待/祂不來找我們,我們就去找祂」。

阿席達卡也是出發找神的其中一位,卻在尋找過程中,遇見多方人馬,各有對祂的盤算,包括野心是砍下山獸神首級的痞瘩和尚。面對眾人,阿席達卡始終維持客觀,不選邊戰,只是努力維持平衡,不讓真理朝任何一邊傾斜。

簡直像神以試煉揀選、從異地召來的使者。他當然必須是最後把頭歸還給神的人,同時藉此解開詛咒,讓故事繞一個圈,接回起點。

於是我們懂了,那個詛咒,其實有另一個別名,叫命運。

命運無可違逆,我卻總忍不住想,如果天亮之前,阿席達卡未能奪回獸首,歸還給可能被陽光驅逐出境的神,世界會變成怎樣?會像胡鬧片《怒犯天條》裡的設定一樣嗎?一旦證明了神的錯誤,「從此視事而非,森林塗炭」,人間徹底毀滅,天堂與地獄也不復存在,宇宙回到大爆炸前,故事裡的時間被收回……

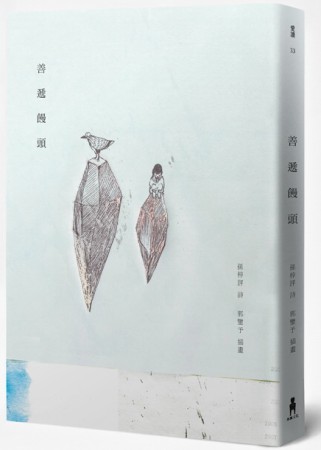

嚮往一次性抹去凹凸疤痕、像火山爆發以岩漿填平足跡時,總是很慶幸自己認識孫梓評。他在贈我的《善遞饅頭》閃閃發亮的扉頁寫道:「就算昨天是世界末日/我還是要善遞饅頭」,根本像自傳的開頭。轉譯sentimental,濾掉粉紅色噪音的部分,他說:「好好過日子,就像『善遞饅頭』。」語氣似春分時節,書裡卻多半大雪,如夜半請求救贖的〈都放棄了〉有這樣的句子:「你像蜜一樣緩慢注入/身體的縫線於是無法負荷」,將喪偶心情具象化的〈在別人的愛情裡〉:「當你啟動倒退的敘述/其實某人/正往另一處移動」(我幾乎像害怕閱讀和某人的對話紀錄般害怕這首詩),更別提那人間異語般的〈性學校〉,整首詩就是一幅驚悚靜物畫:「老師要我們坐下/校長在門的外面/瞇著眼輕輕吹氣」,寒風逼人,乾冰覆蓋人間大平台。

也許,選擇冷靜,也是一種熱情。孫梓評是用火製冰的人,用感應熱烈的直覺,寫出能瓦解文字表面張力的詩。身為一個無限期支持地球暖化的人,我還能有更好的良師和益友嗎?

當惡日來臨,我們不需要過剩的安慰,來治療誠腔爛掉的症候。我們需要的,是新鮮、奇異、美妙的理解,像有人發來一張〈夢遊人俱樂部〉的入會通知。

在那裡,命運仍無可違逆,但總有人善遞饅頭過來。

〈惡日〉

——收錄於孫梓評詩集《善遞饅頭》

又一種新的病被發明了。

我們靜坐、聆聽祂的點名

將半個身子淹進日日上漲的熱

古老住民們曾擔憂不已的天氣戰爭

再度光臨。

甚至等不及一艘龍形方舟到來

我們決定戴上假面,誤認彼此

去最熱鬧的街上

看一尊雕像如何過馬路

或者,審判書寄來的前夕

落日燃燒結果

讓細菌如塵土飛揚

覆蓋我所認為最美的手指

我將等待:

每一扇玻璃都被求愛的眼神敲碎

高速車廂在預言的下一秒斷電

靈魂歷經鋼骨建築的瓦解

寵物終於淪為誰的食物

無出口的城、融化的國家

被欲望擦拭過的宇宙……

都指向同一個疑問:

「我們真的那麼幸運能看見末日嗎?」

如果地球從不毀滅

只是輕輕撢掉身上多餘的人

湖南蟲

1981年生,台北人。淡水商工資處科、樹德科技大學企管系畢業。得過一些文學獎,入選過一些選集。著有散文集《小朋友》《昨天是世界末日》、詩集《一起移動》。經營個人新聞台「頹廢的下午」。

回文章列表