轉型正義是20世紀後半業至今重要的歷史問題,深刻形塑了30多年來許多國家與人們的處境,使人深思現代國家的形式與內涵。轉型正義最簡要的定義是,一個國家在民主「轉型」之後,處理「正義」的工程。自1980年代開始,大約有80個國家陸續脫離威權獨裁,轉型為民主政體。臺灣也是其中之一。

如果民主化標示了歷史進程的轉向與「斷裂」,那麼轉型正義就是在提醒,歷史並沒有消失,對很多國家來說,也許轉型正義所需要的時間比處在威權的狀態要更久。人類要付出更多耐性與時間,去面對人與人之間在政體的狀態下造成的傷害與壓迫。這些創傷往往也成為文學創作的重要主題,於是裂痕與傷口,透過文學反而成了文化的根脈。

11月13、19日將舉行第三屆模擬憲法法庭,本屆模憲法庭正是以轉型正義為題,以李媽兜與杜孝生兩案為辯論對象,並邀請4位來自南非、波蘭、智利與澳洲的學者成為國外鑑定人。11月11、12日兩天,中研院法律所也有國際研討會,將針對韓國、南非、哈薩克、波蘭、匈牙利、德國、哥倫比亞、智利等國家的轉型正義問題進行討論。

為提供讀者另一種理解轉型正義的方式,衛城與臺灣民間真相與和解促進會策劃「文學與各國轉型正義」專題,從6個文學家的作品理解該國的歷史。此系列中,蔡慶樺寫葛拉斯與德國,林蔚昀寫辛波絲卡與波蘭,林建興寫波拉紐與智利,黃崇凱寫金英夏與韓國,童偉格寫柯慈與南非,紀大偉寫納道詩與匈牙利。要謝謝6位作家參與這個並不容易的寫作計畫。

# 第三屆模擬憲法法庭活動網頁

# 模擬憲法法庭官方網頁

#「比較憲法視野下的轉型正義」國際研討會

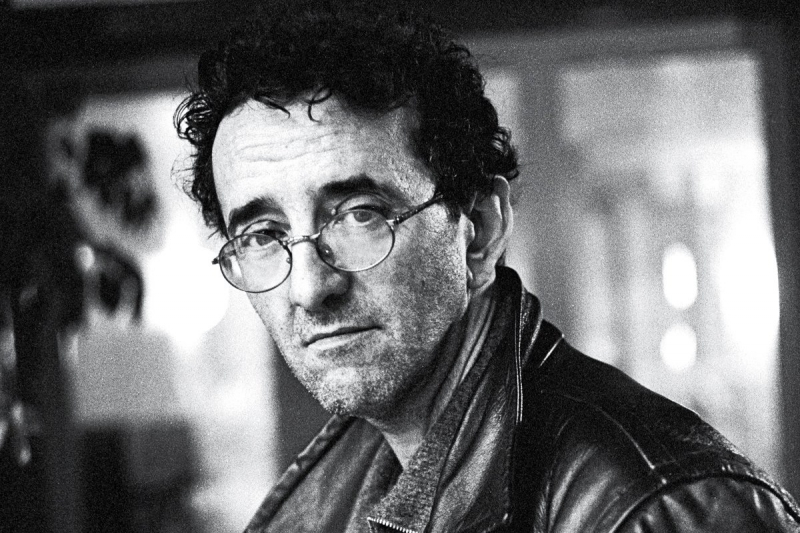

智利詩人、小說家波拉紐(1953-2003),1999年以《狂野追尋》獲得羅慕洛.加列哥斯國際小說大獎。其死後出版的巨著《2666》於2008年得到美國書評人協會小說獎。

1973年之後的波拉紐

文╱林建興

拉丁美洲最偉大的四位作家

應該是下列這三個人

波赫士和波拉紐

羅貝托.波拉紐(Roberto Bolaño)浪蕩不羈的作家形象,起點是1973年智利政變後被捕下獄的那個20歲年輕人。他青少年時期本來已經跟父母親舉家移民墨西哥,但是天性傾向托派共產主義的政治思想,把他召喚回去加入建設祖國的行列。這個美夢非常短暫,綜合他在短篇小說〈舞卡〉中第一人稱的條列以及1999年得獎時寫的一段自述所言,政變兩個月之後他從洛斯安赫萊斯(Los Ángeles)到貢賽蒲西翁(Concepción)的旅途中被捕,囚在貢賽蒲西翁的體育場。在獄中經歷了8天。有賴於體育場臨時監獄的警員中有兩位是他的中學同學,再加上另外一位朋友積極營救,後來幸運脫困。他出獄後隔年1月就離開了智利。皮諾契當權那17年間不曾再回去。

失去了實踐社會主義的大夢,波拉紐堅守他個人的小戰場。對這位沒受過太多正規教育的年輕人來說,是進一步割裂他和周遭世界的關係。那段時期很多成名作家的公開活動都飽受波拉紐的鬧場襲擊。他自己當然也有作品,出版過兩册詩集。1977年一場戀愛幻滅,迫使他必須離開墨西哥出去放浪,不然按照他的說法可能得上吊自殺了。那之後他輾轉流落在法國、西班牙和北非各地,蟄伏社會底層,打著各種零工,端盤子,擺攤販,開貨車,做警衛;勞動之餘回到獨居的斗室中,他寫詩。很長的一段時間裡,他只願意寫詩,這樣的頑固武裝著他僅存的驕傲。

事隔已久,重新想起1973年智利的政變,或許不再像上個世紀那樣義憤填膺,但是鮮明的記憶難以抹滅。美國人提供的戰鬥機轟炸蒙尼達總統府,民選的總統拒絕交出政權流亡後,自殺或者被自殺真相不明,戒嚴宵禁,軍隊控制了首都地區的戰略要地,掌握通訊廣播、各項公共設施。政變後的幾日內大肆搜捕多達4萬5千人,關押在軍事設施、體育場館(最有名的地點是聖地亞哥的國家體育場〔Estadio Nacional〕以及維克多.哈拉球場〔Estadio Víctor Jara,原名智利體育場,為紀念歌手哈拉於政變後在體育場的死亡,2004年更名〕)等臨時集中營內,施以嚴刑拷打,處決的槍聲不時傳出。

殉國的阿言德總統,是當年全球左翼政治冉冉上升的希望所繫,長期致力於工人運動與社會主義,1970年當選智利總統之後,大力推動土地、教育與社會改革。最受矚目的政策轉向當屬將原先美資主導的銅礦收歸國有。智利是世界上銅礦最豐富、開採量和出口量最大的國家,占全球三分之一,而美國是世界上煉銅規模產量最大的國家。美利堅合眾國啣恨對智利共和國實施經濟制裁,中情局也策動72和73年智利國內的反政府大罷工。在這期間,美國當年權傾一時的國務卿暨國家安全顧問季辛吉(由此應該猜得出來總統是可恥的尼克森了)談到智利的時局,竟然表示「形勢嚴峻,我們不能放任他們的選民自決」,於是授意中情局更進一步,聯合智利國內右翼人士與軍方進行政變,以時任陸軍總司令的皮諾契將軍為首,於1973年9月11日對合法民選政府發動軍事攻擊。事成後支持皮諾契將軍將近17年的獨裁統治。根據智利官方的調查統計,這段期間至少有3萬8千人明確受到軍政府迫害。其中3千多人被虐殺或失蹤,超過5千人身陷牢獄。政變之後,由於「異議分子」人數太多,軍政府甚至還得把兩座首都的體育場改建為監獄。

在現存的紀錄片裡,一般會看到的是當年總統府前的坦克部署和戰鬥機呼嘯而過炸毀這個智利民主的象徵。街上宵禁戒嚴的風聲鶴唳以及體育場內的肅殺恐怖,許多人的印象是來自1982年知名希臘導演柯斯塔-加華斯(Costa-Gavras)拍攝的電影《失蹤》(Missing)片中的場面。2004年的智利電影《那年陽光燦爛》(Machuca)也呈現了政變前後智利的社會氣息。智利現任總統蜜雪兒.巴舍萊(Verónica Michelle Bachelet Jeria)小時候跟著她母親一起被囚的格力馬蒂莊園(Villa Grimaldi)和去年德國導演蓋倫伯格(Florian Gallenberger)電影《窒命地》(Colonia)中描述的巴伐利亞莊園(Villa Baviera)更讓我們見識到遙遠的南半球,富人莊園別有用途。

我們讀到這段血腥的歷史,將受害者的痛苦歸咎於獨裁者。但事實不止於此,在智利的政變中,不是皮諾契和他的軍隊隻手遮天創造了人間地獄。智利的銅礦懷璧其罪,資本主義陣營不甘心這些銅礦落入共產陣營之手,於是漠視甚至於助長了這場不義的政變。正如同時代的越南戰爭,稍後幾年四人幫垮臺、鄧小平復出與「改革開放」,甚至追溯半世紀以前「中國紅軍之父蔣介石」在北伐途中突然掉轉槍口在上海「清黨」演變至國共分裂,都有相似的動機和操作痕跡。看起來不相關的人,跟這些歷史都是相關的。地球上每個使用油電的人都跟中東的痛苦息息相關。如果看不到這層業障,只著眼所屬階層的利益,無論是依靠了什麼而得到不義的實惠,卻繼續胡扯說這是基於先前和獨裁者之間的「信賴保護原則」,那麼像20幾歲波拉紐一樣的年輕人,當然有理由不時去鬧一鬧場,提醒大家這世道有多荒唐。

我們讀到這段血腥的歷史,將受害者的痛苦歸咎於獨裁者。但事實不止於此,在智利的政變中,不是皮諾契和他的軍隊隻手遮天創造了人間地獄。智利的銅礦懷璧其罪,資本主義陣營不甘心這些銅礦落入共產陣營之手,於是漠視甚至於助長了這場不義的政變。正如同時代的越南戰爭,稍後幾年四人幫垮臺、鄧小平復出與「改革開放」,甚至追溯半世紀以前「中國紅軍之父蔣介石」在北伐途中突然掉轉槍口在上海「清黨」演變至國共分裂,都有相似的動機和操作痕跡。看起來不相關的人,跟這些歷史都是相關的。地球上每個使用油電的人都跟中東的痛苦息息相關。如果看不到這層業障,只著眼所屬階層的利益,無論是依靠了什麼而得到不義的實惠,卻繼續胡扯說這是基於先前和獨裁者之間的「信賴保護原則」,那麼像20幾歲波拉紐一樣的年輕人,當然有理由不時去鬧一鬧場,提醒大家這世道有多荒唐。

只寫給自己和幾位至交過目的詩,波拉紐知道這樣不會有人聽到他微弱的聲音。但是痛恨獨裁者和階級迫害者的同時,卻得要去討好這些可惡傢伙的走狗,和走狗的走狗,才能領到證書或者獲得榮譽,在資產階級意識橫行的社會上贏得一席之地,波拉紐以此為敵。他跟許多年輕人一樣堅持著原則。也出於人性的弱點犯錯,沉溺難以掙脫的惡習。

波拉紐常說自己畢生最愛兩件事:做愛與讀書。這兩者交疊成一座十字架,為他豎起救贖的祭壇。他愛上一位加泰隆尼亞的女性,痛苦戒掉海洛因毒癮和對方結婚組成家庭,他們有了第一個孩子(後來又有第二個),要做爸爸的波拉紐得養家活口,開始寫起了小說。他寫的小說跟誰都不一樣,起初幾乎所有出版商都皺起眉頭退稿;卻有一家出版社的編輯,在他的稿件裡看到了從來沒見過的質素,決心要試一試。之後發生的效應是西班牙文學史上的一頁傳奇。

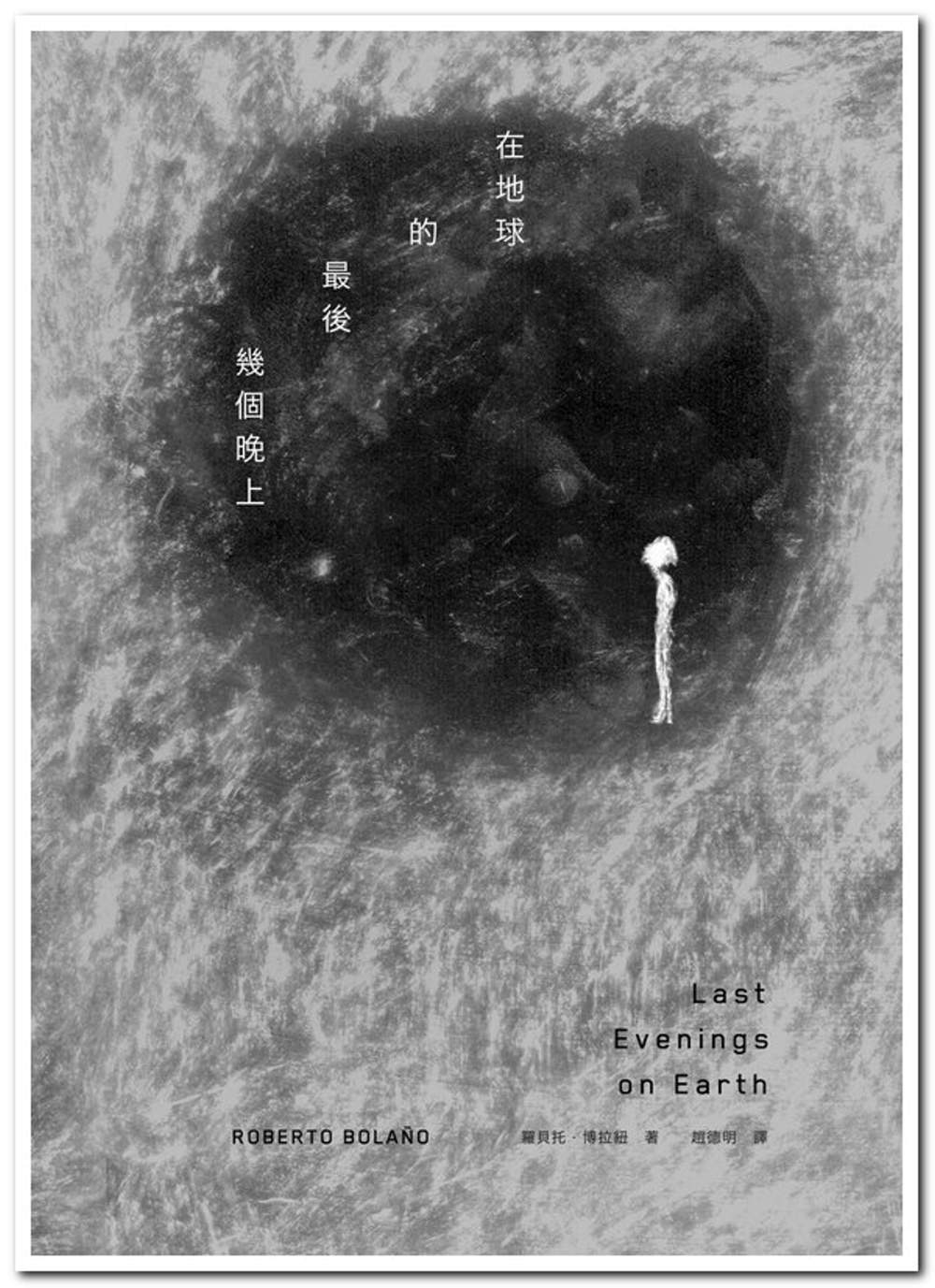

老子曰:「下士聞道,大笑之。不笑不足以為道。」以稿件的形式被出版圈輕視拒絕的小說,出版成書後卻迅速受到了注目,他40歲開始出版小說,經歷起初的徐徐加溫,三年後開始大量出版,五年後《狂野追尋》(Los Detectives Salvajes)轟動文壇,得到西班牙文學界的大獎,十年內他出版了十部小說和四本短篇集子,被視為馬奎茲和尤薩之後最偉大的作者。

他這種跟誰都不一樣的小說,有令人費解的論者竟然拿來跟波赫士相提並論。其實就跟他們兩人的政治屬性一樣南轅北轍,波赫士嚴謹考究,波拉紐任性隨意;但他博覽群書,見多識廣,下筆活潑,出人意表,如果要歸納出什麼理念的話,《狂野追尋》書中一段玩笑(也並不是無所本,70年代他跟朋友在墨西哥確實組過一個名稱類似的詩社),自稱是「內在寫實主義者」,又稱「內在的實現主義者」,甚至自嘲是「一肚子壞主意的實現者」,可以做為參考。這個「內在寫實主義」,字義上也可以解為「內臟寫實主義」,是剝掉外層皮膚的寫實主義。在波拉紐舉重若輕劍隨意走的筆下,生活中隨手拈來俯拾即是故事情節。文學抱負現實困頓曖昧情愫彆扭怪癖政治迫害種族歧視覬覦遐思忌妒中傷沉湎肉慾痛惜閹割難言苦隱精神病態偵探科幻公路冒險暴力衝突殘忍殺戮,任何處境均無不可。經他這一提點,讀者也發現日常瑣事之間,每個人內心都有戲劇張力十足的元素。

在他死後出版的巨著《2666》一開始,甚至連法義西英四國譯者各自因緣際會,透過閱讀與翻譯,成為同一位神祕德文小說家的研究者,進而互相認識糾葛半生,這樣的離奇設定居然也能夠成為饒有趣味的情節。小說第五部的一段小插曲,他描述一次大戰結束斷一條腿的士兵長途跋涉回到家,問家人鄰近的獨眼女孩嫁人了沒,一聽還沒,鬍子也不刮他跑到女孩家門前,女孩馬上從屋裡看到他少條腿回來了,他誇張地對女孩遙遙行一個標準軍禮,意思似乎是說,「哈,人生就是如此!」兩人天殘地缺相濡以沫,就這樣結了婚。後來男人常說,在這個鎮上每個人都是瞎子,只有一隻眼睛的女孩就成女王了。如此具有象徵意味的怪誕很能代表波拉紐的旨趣。

小說寫了五年陡然登峰造極,成功來得快,但也來得晚,波拉紐顛沛流離的前半生把身體搞壞,他罹患肝衰竭,需要移植臟器,苦等不到就過世了,諾貝爾獎未及頒發,世界的熱烈掌聲在他耳邊只有五年。

寫小說之後的波拉紐,不改年少時的憤懣,對自己成名路上難免向虛偽妥協頗感自責。臨終前最後接受的訪談中,被問到為什麼仍然對自己的詩有高於小說的評價,他回答是因為讀自己的詩比較不會像讀自己的小說那麼容易臉紅慚愧。執拗左派的樸實即使克盡無可質疑的親情責任在世人眼中功成名就,依舊念念不忘自己未能堅持。過世後才正式出版的一篇遺稿中,談到假如當年沒有發生911政變的話,會怎麼樣呢?

「這是個儍氣的問題,但有些時候必須得要問點儍氣的問題,或許也是因為難以避免,又或許這種問題適合我們與生俱來的惰性。會怎麼樣呢?會發生很多事情,當然。拉丁美洲的歷史會截然不同。但是在一個基本的層次上,我認為每一件事情都還是相同,在智利或者在拉丁美洲。」言下之意,他對30年來左派革命的徒勞無功已經有了體認,整個20世紀,能夠坦然說自己沒站到右邊的老左還剩下誰呢。

但波拉紐的小說沒有白寫。他自認為未及完成的,在讀者眼中標誌著更加稀罕的追尋。那些曾經與摯愛分道揚鑣形同陌路,辭掉了工作,疏遠了朋友,退租了房間,跟所有舊識切斷聯繫,懷抱著自己也不確定算什麼但絕對是忠於真我的本質,在這個世界上孑然一身的人,明白箇中滋味。波拉紐的存在,是所有頑抗不放棄的靈魂連連敗退之後咬緊牙關熱淚盈眶的一勝。

林建興

pierrotmonami@icloud.com

【時代的錫鼓響起,誰在清理戰場?】系列專文

01|蔡慶樺:流著淚剝下我的外皮──葛拉斯的罪責

02|林蔚昀:猴子輕柔的鐵鍊聲──從辛波絲卡的詩,看波蘭百年來的歷史難題

04|黃崇凱:你的祖國正在呼喚你──讀金英夏《光之帝國》

05|紀大偉:桀驁不馴匈牙利──納道詩的《平行故事》

06|童偉格:就像人不能豁免於政治──成為南非他者的柯慈

回文章列表